|

|

池波さんは、長谷川平蔵を『寛政重修諸家譜』から探し出した、といろんなところで発表していらっしゃるが、それはどんなものであろう。御目見(おめみえ)以上の幕臣の家譜を集めた『寛政譜』には200人を越す火盗改メ経験者がいる。そして、長谷川家の家譜だけが平蔵の火盗改メ拝命のことを特別に記しているわけではない。だから、ほかの何かで長谷川平蔵を発見してから、『寛政譜』で確めたのだと推量している。ほかの何か……。池波さんは30歳前後のとき、出入り自由の許可をえていた師・長谷川伸さん書庫で、昭和9年に早稲田大学出版部から出た、三田村鳶魚『捕物の話』(のち中公文庫)を見つけた。  『捕物の話』 これには、長谷川平蔵の史実が30ページにおよんで書かれているが、人足寄場のことがほとんどで、彼の性格などには触れられていない。 |

| 平蔵、幹事の才あり、がキメ手 |

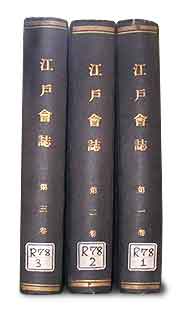

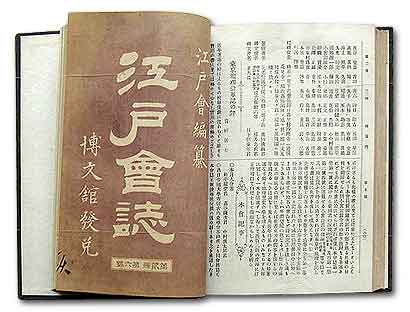

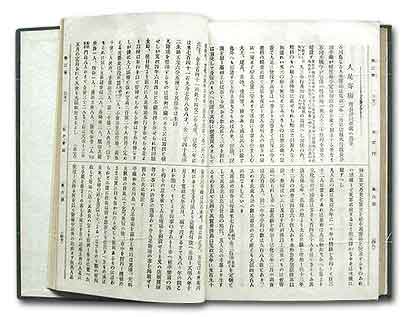

池波さんは、長谷川平蔵像を求めて、長谷川伸書庫を探しまわったとおもう。ついに見つけたのが『江戸会誌』の明治23年6月号だったろう。『江戸会誌』は、江戸の記録を残しておこうとおもいたった有志が江戸会を結成、その研究発表をまとめたもので、明治22年から翌年にかけて18冊ほど刊行された貴重な文献である。ぼくは、NHK文化センター(青山)で「鬼平教室」で講じていたときの受講者の一人……西山恵偉氏が国会図書館でとってきた『江戸会誌』明治23年6月号所載「人足寄場 付・長谷川平蔵の逸事」のコピーをもらっていた。「長谷川平蔵はその名未考、居宅は菊川町にあり、先手組頭より盗賊火付改メへ出役し、天明8年10月より寛政7年5月、病て沒するまでおよそ8ヶ年のあいだこれを勤む。 もとより幹事の才ありしゆえに松平楽翁の遇をえ、その意を承って人足寄場を創設せしこと、または盗賊探索等のことにはいくたの逸事あり……(後略)」 [幹事の才あり]とは、リーダーとしてすぐれている、という意味である。すぐれたリーダー像をつくれば、平蔵が出来あがる、と池波さんは考えたはず。 この仮説を、たしかめに長谷川邸へ 長谷川伸さんの書庫に、『江戸会誌』があるかどうかを確めないと、ぼくの仮説は証明されない。そこで、作家の平岩弓枝さんに紹介をえて、いまは新鷹会の本拠となっている長谷川伸邸の書庫の探索に出かけた。 「あった!」  長谷川伸・書庫にあった『江戸会誌』合本全3冊 『江戸会誌』は、万巻の書がつまっている長谷川伸さんの書庫に、3冊に合本されて蔵されていた!そして、問題の明治23年6月号は、合本第2冊目に入っていた。  問題の明治23年6月号の表紙  長谷川伸・書庫にあった『江戸会誌』合本全3冊 西尾探偵、ついに事件解決!! |

|

|

||

|

|

||