|

|

| SBS学苑パルシェ静岡 〔鬼平〕クラス 中林正隆 |

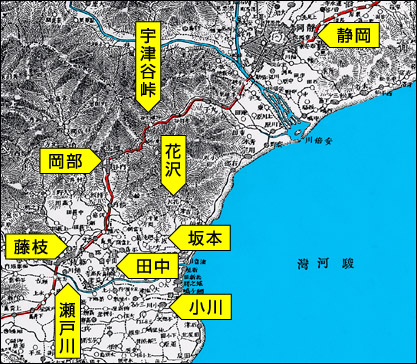

国道1号線、宇都谷(うつのや)トンネルを抜け、岡部町に入り、役場交差点を左折、高草山を東へ進む。 関方村「方之上城址」付近を通り、坂本村に入る。  明治19年・陸地測量部製 「林叟禅寺」の標柱を左折、さらに左折して1車線強の狭い坂道を上る。すれ違いスペースが所どころにある。「右側の水路が暗渠になるといいな」なんて勝手なことを考えながら進むと、やがて参道に入る。 午前 7時過ぎ、野ウサギが前足をあげて歓迎してくれたあと、右手の林へ姿を消した。 参道を上ると、右側の苔むした岩棚に十六羅漢の石像や供養塔が並び、経堂の手前にはかなり古いとおもわれる宝篋印塔。  鹿背橋をわたり、左手の杉の巨木、槙の古樹に囲まれた低地に「山神血脈石」が鎮座。 石段を上りきると本堂、開山堂、岳寮、禅堂、庫裡、鐘楼などが建ち並ぶ。 住職に挨拶して、「法栄長者」の位牌を拝ませていただいた。  本堂  鐘楼  長谷川平蔵家の祖、の法栄長者の位牌 墓碑は庫裡裏の「ホルト」の大木のほとりに鎮座されていた。長谷川正長九代の孫・長谷川正満(正長の三男・正吉系、徳川での家禄 4,070石、鬼平の次男・正以が養子にいっている)の再建によるものである。 墓碑には、 (政宣墓) 永正十三丙子歳(1516) 當山開基林叟院殿扇庵法永大居士 六月朔日(卒)………以下確認できず (同室墓) 當山開基長谷寺殿松室貞椿大姉 とあり、二基とも屋根形笠石をいただいてい、前額に藤三巴らしい紋が彫られている。  長谷川正満が再建した法永長者夫妻の墓  ホルトの大木 『小川村誌』には、台石に、 長谷川姓元祖俗名小川次郎左衛門尉政平 九代孫長谷川栄三郎正満 再建之 とあるが、確認できなかった。 「曹洞宗 林叟院」は、もとは、小川会下之島(こがわえげのしま)……現在の小川(こがわ)港の沖あたりにあって、「林雙院」といった。 創立は文明 3年(1471)春で、小川の豪族・長谷川政宣が42歳のとき、賢仲繁哲を招いて開いた。 明応 6年(1497)のある日、異叟(普通と異なった僧)が林雙院を訪れ、「この地は厄難の相があるから他の地へ移すように」と忠告し、高草山麓のこの地を教え、「この地は寺として最適である。もしこの言を信ずるならば、私は永く護法の山神とならん」といい、1片の石となった。すなわち「山神血脈石」である。 そこで長谷川政宣は、寺を現在の坂本村へ遷座した。 翌 7年 8月、異叟の予言どおり大洪水、地震、大津波が起き、小川の旧寺域は海中へ没したという。  林雙院パンフレット 長谷川政宣は「法永長者」と呼ばれ、鬼平こと長谷川平蔵の祖・長谷川正長の祖父にあたり、今川範忠、義忠、氏親へ仕えた。 とりわけ、氏親の家督相続には並々ならぬ援助をしたようである。 「寛政重修諸家譜 前書」には、「次郎左衛門正宣は大和国長谷川に住す」とあるが、中川家家譜(静岡市瀬名に末裔が住す)によれば、今川範忠、義忠時代に坂本村地頭職を勤めた家系の加納彦右衛門義久の子で、小川藤兵衛長重の婿養子となっている。 坂本村への移転決定に影響したのではないかと思われる。 この高草山麓には、長福寺、弘徳院、花沢城、方之上城、石脇城など、長谷川家ゆかりの史跡があり、田中城、小川城、瀬戸川、大井川、さらには宇都谷峠、日本坂と並んで、つわものどもが夢の跡がいっぱいである。知らなかった郷土史をひもといてみたいと思います。 |

|

|

||

|

|

||