|

|

| 2005年1月に刊行された「文芸別冊 KAWADE夢ムック 池波正太郎没後15年記念総特集」号に寄稿した『藤枝梅安の読みどころ』の前半部−−− [池波さんと名所図会]とでも名づけたい章。 |

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

|

「鬼平犯科帳」――集団(火盗改メ)と集団(盗賊団)の死闘。組織。 「剣客商売」――親子・師弟。教育ないし薫陶。紐帯。 「仕掛人・藤枝梅安」――独立した個と個の結び付き。同志。信頼。 筒井ガンコ堂さんは、3大シリーズを、こうまとめている(『梅安乱れ雲』講談社文庫旧版の巻末解説)。的を射た概括とおもってきた。 |

|

第1話[おんなごろし]に、薬研堀(やげんぼり)の料理屋〔万七〕の先妻おしず殺しを梅安にうけ負わせた羽沢(はねざわ)の嘉兵衛なる顔役が出てくる。香具師の元締として本所・両国の盛り場を取り仕切っている。 |

|

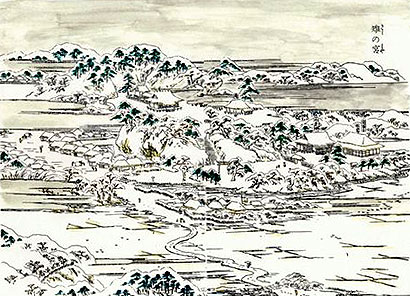

| 『鬼平犯科帳』の読み手なら、この名前を目にしたとたんに、文庫巻1[むかしの女]で不逞浪人集団の雷神党に無法しごとを発注する、 (あいつだ……) と膝をうつ。 『鬼平犯科帳』を『オール讀物』の連載時に読んだ人なら、5年ぶりの再会ということだ。文庫巻3[麻布ねずみ坂]でも、大坂の暗黒街の顔役、白子屋菊右衛門とつるんでいることも明かされる。 でっぷりと肥えた50男の白子屋菊右衛門は、その前に文庫巻1[暗剣白梅香]で、敵討ちの剣士・金子半四郎をすご腕の仕掛人に仕上げている。藤枝梅安を仕掛けの世界に引きいれたのも白子屋菊右衛門であることが、第3話[秋風二人旅]でわかる。その白子屋を梅安が単身でやりとげる壮絶な仕とめ話は文庫巻5『梅安乱れ雲』だが、その前に梅安のすまいについて第1話[おんなごろし]から。 品川台町の通りを南へ下がった左手に、〔雉子の宮〕の社ある。(略) 鍼医者・藤枝梅安の家は、この雉子の宮の鳥居前の小川をへだてた南側にある。わら屋根の、ちょっと風雅な構えの小さな家で、こんもりとした木立にかこまれていた。 〔雉子(きじ)の宮〕は、雉子神社として現存している。とはいえ、通りから見えるのは鳥居と玉垣だけで、拝殿などはマンションの一階に奥まっている。数年前に境内いっぱいに高層マンションがたったのである。 (現在の風景はこちらをクリックの上、スローダウンでご覧になれます) 現代(いま)でこそ、国電の五反田駅から北東へ四百メートルほどのところにある雉子の宮の附近は、高層のマンションがたちならび、日中は車も人もあふれるばかりなのだが、当時はーの品川台町といえば、江戸の郊外といってよい。 |

雉子の宮の雪景色 |

|

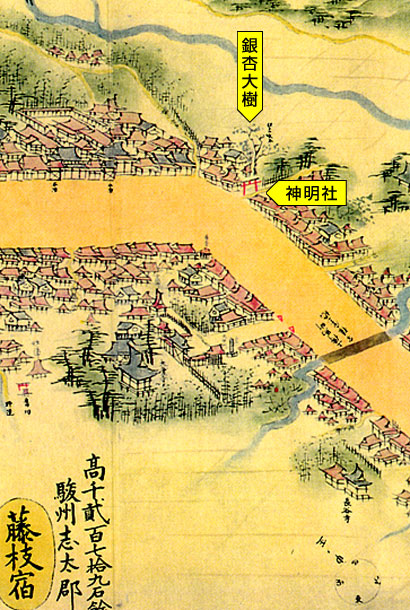

[おんなごろし]から先に引用したように、梅安の住まい兼治療所は、雉子の宮の鳥居前、小川ごしに南の集落の中の一軒である。裏は竹藪だが、雉子の宮の境内から見とおせるというから、道ぞいに竹垣をしつらえた西向きの家が、そうか。 玄関を入ると土間とそれにつづく台所。板の間の四畳をはさんで六畳と八畳。奥の部屋についている納戸に、裏の竹藪へ逃げられる細工ほどこしてあるのは、『剣客商売』の秋山小兵衛の住まいにあやかった。 裏の花木は、白梅と青白い小さな花をつける繍毬花(てまりはな)、そして梅安がきらう淡紫色に咲く桐……と少ない。 『鬼平犯科帳』の清水門外の火盗改メ役宅の庭には白梅、桜、つつじ、からたち、花柘榴(ざくろ)、南天、山桜桃(ゆすら)、むくげ、女郎花(おみなへし)、菊、梅もどき、藪椿……が季節ごとに花をつけて当主の目をてたのしませている。とりわけ梅擬は鬼平が手ずから植えた。 川辺の稚趣な地にある秋山小兵衛の隠宅の庭にも白梅、桐、小手毬、朴(ほう)、菖蒲、山吹、山梔子、夾竹桃、松葉牡丹、白粉花、忍冬(すいかずら)、夏菊、弁慶草、真菰(まこも)、すすき、菊、七かまど、八手、蔓梅擬(つるうめもどき)……とにぎやかである。 花の少なさは、患者の治療に精魂をつぎこんでいても、やりとげた仕掛けのあと、胸中にしのびこんでくる冷風を自覚している、梅安の心情の代弁でもあろうか。 「雉の宮」の里の幽幻で滋味ふかい雪景色に、池波さんが惚れこんだもう一つの証拠をあげよう。『剣客商売』のサブ・キャラクター〔手裏剣〕お秀の道場兼住まいも、この絵の中に設定しているのが、それ。道なりの左端集落の中の一軒がそう。 この絵を見ているときの池波さんには、雪に埋もれた餌をもとめて鋭く啼く百舌(もず)の声も聞こえていたろう。わら屋根の積雪が陽を浴びてかがやくさまを見ていたろう。その雪景色の中に梅安を置いてみたいともおもい、降らせはするが積もらない。積もると、仕掛人としては行動に制約をうける。痛しかゆしだったろう。 第1話[おんなごろし]で、7歳のときに別れた妹が後妻としてはいりこんでいる薬研堀の料理屋〔万七〕へ下見に行くときのいでたちは、 黄八丈を裾長に仕たてた着物を大きな躰にゆったりとまとい、黒の紋つき羽織、白足袋。坊主あたまへは御納戸(おなんど)色の焙烙頭巾(ほうろくづぎん)をかぶった藤枝梅安…… (中略)梅安は、東海道・藤枝宿の桶職・治平の子として明和2年(1765)に生まれた。家は明神宮とだけ呼ばれている社の鳥居脇の榎の巨樹の下にあった。 幕府道中奉行製作『東海道分間延絵図』で捜すと、上伝馬町に明神の鳥居はたしかにあったが、脇の大樹は銀杏となっている。 |

|

藤枝宿の神明社(『東海道分間延絵図』より部分)  旧東海道ぞいの上伝馬商店街にある現在の神明神社(藤枝3丁目4)  脇の銀杏の大樹  地元有志による標柱 |

|

|

(ま、小説なのだから……) とあきらめる。おなじく亡父が葬られた正定寺が現存していないことにも目をつむる。庄太(梅安の幼名)が七歳のときに父・治平が病死、母親は翌くる日には四つちがいの妹をつれて間男とともに消えていた。 |

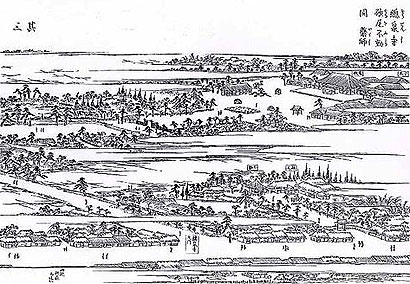

総泉寺砂尾不動(『江戸名所図会』より) |

|

|

にもかかわらず池波さんが、思川のその東にある真崎稲荷社をわざわざ出したのは、『剣客商売』の読み手なら、橋場とくればたちまちに真崎稲荷の社殿裏の秋山大治郎の道場兼住まいと料亭〔不二楼〕を連想するからだ。 |

|

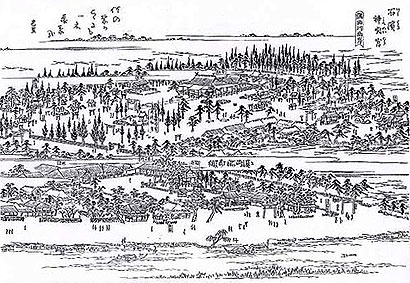

真崎稲荷社(『江戸名所図会』より) |

|

もっとも、〔不二楼〕が『仕掛人・藤枝梅安』の道具だてにつかわれるのは、文庫巻4[寒鯉]まで待たなければならない。そのかわり、母屋の奥、幕府絵師・井村幸信が三間つづきの襖に蘭の花を描いた〔蘭の間〕にもお目にかかれる。 広大な境内を誇っていた総泉寺は、震災後に板橋区小豆沢三丁目へ移転したし、松林の中に鎮座していた真崎稲荷社も、数年前の隅田川堤の改築時に石浜神社に合祀されたので、『名所図会』に描かれた面影はまったく残っていない。 |

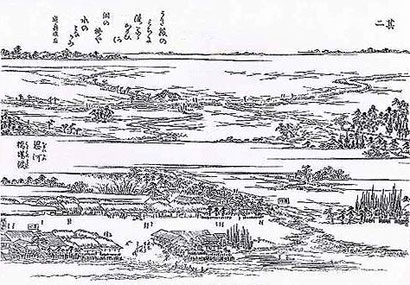

楊子づくり職・彦次郎の住まいにちかい塩入土手は、第2丁(其二)の右上、人が歩いている田圃道あたりである。田畑ばかりで人家らしいもの見あたらないないが、池波さんとすれば、小塚原仕置場にちかいここよりほかに、彦次郎の住まいはかんがえつかなかったのであろう。 |

|

橋場(『江戸名所図会』より) |

|

彦次郎といえば、下総(しもうさ)・松戸の生れ。6歳のときに父親が病死、別の男を引きいれた実の母親に面とむかっていわれた。 「彦よ。てめえを孕(はら)んだとき、水にながそうと、何度おもったか知れやしねえ。ああ、ほんとうにあのとき、てめえをながしてしまえばよかったよう」 10歳で家出し、いろいろあって21歳のときに、江戸にちかい荏原郡・馬込村の万福寺へ、寺男として住みこむことができた。池波宅のある品川区江原2丁目から現存している大田区南馬込一丁目の万福寺までは、歩いて30分たらずの距離で、池波さんの散歩コースの一つでもあった。 しかし、若き彦次郎の住みこみ先として、池波さんがここを選んだのは、『江戸名所図会』に収録された「萬福寺 馬込八幡宮 梶原屋敷」の野趣のあふれた絵に刺激されたからだと見る。万福寺は絵の中央に描かれて、裕福で清潔げなおもむきをたたえ、彦次郎夫婦のつかのまのしあわせを象徴している。 |

そして悲劇は一瞬のうちに夫婦の身にふりかかった顛末を、[秋風二人旅]が物語る。 ついでにいうとこの万福寺をとりまいている道の西側で、『剣客商売』文庫巻12[十番斬り]で、村娘が無頼浪人者に手ごめ寸前となる。 [秋風二人旅]で池波さんは、『都名所図会』の挿絵から、いくつかの風景を引く。鬼平も通った歌姫街道の祝園(ほうその)もの一つである。ここはそのむかし、神武天皇が討亡させた長髄彦(ながすねひこ)の霊を鎮めたことにより、地名となった。梅安の知りあいの常念寺は、『鬼平犯科帳』の文庫巻3[兇剣]で鬼平一行が宿泊した。 彦次郎が妻子の敵(かたき)と見さだめた武士がぬかづいているのは、伏見・深草村墨染(すみぞめ)の名刹・欣浄寺(ごんじょうじ)の、梅安の師・津山悦堂の墓前である。『都名所図会』によると、深草四位少将と公達がかよった小野小町の塚もある寺なので、池波さんは苦笑しながら、悦堂の墓所に選んだのかも。 |

|

|

||

|

|

||

『池波正太郎没後15年記念総特集』

『池波正太郎没後15年記念総特集』