|

|

|

|

| よしの冊子5のつづき(天明8年11月6日より) | |

|

|

|

|

|

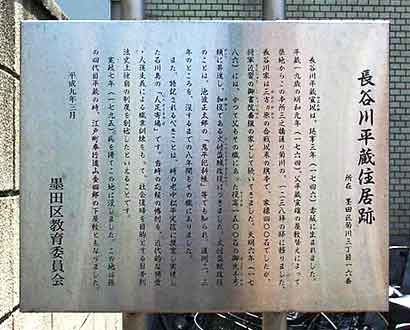

長谷川(平蔵)も、町々へ、自分の配下の家来が飲食とか無心をしても決して応じることのないよう。断ってもさらに強要された場合は長谷川宅まで召し連れてくるように、との触れを廻したよし。 |

|

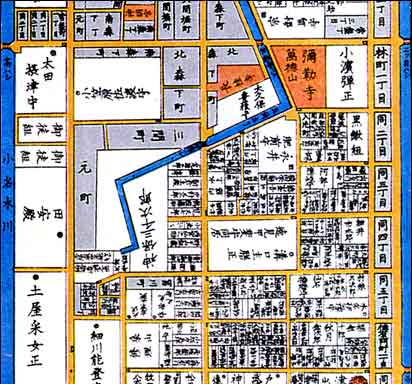

西尾注: 『鬼平犯科帳』では清水門外が役宅だが、史実は、火盗改メ長官は自宅で執務するしきたり。与力同心の詰め所や白洲・留置場も自家の敷地内に設けた。『鬼平犯科帳』の目白台の長谷川邸は、池波さんの史料の読み違え。 目白台は先手弓第2組(長谷川組)組屋敷で、長谷川邸は、平蔵が19歳のときから死ぬまで本所三ッ目……都営新宿線〔菊川〕駅の真上の1,238坪。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、堀帯刀が召し出されたので、諸大夫の地位への申し渡しかと思って登城したところ、御(鎗)持だったので大落胆。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

堀帯刀は、栄転先が御持だと、席順はすこし上がるが、役料は(御先手組頭と)同じなので、お役御免で無役でいるよりもかえって物入りで迷惑だといっている。 数年間(火盗改メ)を勤めて極貧になったのに、役料が同じのポストへ仰せつけられるとはむごすぎる、これはお役しくじりと同様の処置になったのはどういうわけかと愚痴っているよし。 |

西尾注: 堀帯刀が先手組頭から栄転したのは〔持筒頭(もちつつがしら〕。役料は先手組頭と同じ1500石だから収入増にはならないが、〔持弓頭〕とともに4組ずつしかないので大出世。 先手組の組下は与力10人・同心30人がふつうだが、持筒組は与力10人・同心55人だから、部下の多い分持ち出しも増えると嘆いているのだ。 もっとも、堀帯刀の家禄は1500石で、先手組頭の時にも、役高と家禄の差をうめる足高(たしだか)はなかった。 長谷川平蔵の家禄は 400石だから、先手組頭に抜擢されて1100石の足高が支給された。 松平左金吾の家禄は2000石。したがって先手組頭に任命されるほうが異常。平蔵の監視役を買ってでた説の根拠である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(先手弓第1組の与力で、組頭が堀帯刀から)、いまは山本伊予守に変ってる大森惣右衛門は、人物もいたって堅いよし。 先達て堀帯刀組に属していたときも、惣右衛門はいささかも賄賂を取らず、たまたま音物が贈られてきてもすぐに送り返していたよし。 帯刀の勤務ぶりの評判がよくなかったことはよく承知していて、帯刀の身分のことを案じていたので、持筒頭を拝命したのは幸せなことといっているよし。 |

| よしの冊子7(天明8年11月20日より) | |

|

|

|

|

|

|

|

|

江戸中に菰かぶり(無宿人)が 350ほどいる。これを残らず召し捕れば、放火沙汰やそのほかの騒ぎも起きなくなるだろうと、その議論を本役加役であれこれしているよし。 しかしこれはウジ同様のようなもので、一旦はいなくなっても、また湧いて出てくるだろうといわれているよし。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

堀帯刀はいたって貧窮のよし。御先手から持筒頭になったので、幕だけでなく他にも物入りが増え、その幕もつくりかねているほどに極貧のよし。 先手組頭時代の用人は悪者だったのでこの際、暇をだしたよし。おしいことだ、もうすこし早く暇をだしていたら、新番頭か遠国(おんごく)奉行になれたものを、といわれているよし。 |

西尾注: 遠国奉行も役高は1500石だから、堀帯刀の場合は足高は出ないが、役得が入るとみているのだろう。 『鬼平犯科帳』の最初のころの堀帯刀は有能と書かれていたが、途中から無能あつかいに変わったのはこの『よしの册子』のせい、とはじつはいえない。『よしの册子』が収録された『随筆百花苑第8巻』(中央公論社)の刊行は昭和55年(1980)11月で、『鬼平犯科帳』でいうと文庫巻21に収められている「瓶割り小僧」が『オール讀物』9月号に発表されたあとである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

堀帯刀のいま用人がある人に話したところでは、帯刀は目付(安永 5年11月 1日〜天明 1年 8月20日 1776〜81 先手組頭の前の 6年間)時代に物要りが多くて家計が窮屈になった。先手組頭を拝命して加役を数年勤めたが、これまた物要りの多いお役目で、そのころはほんとうに逼迫し難渋していました。 思いもかけず持筒頭を拝命しましたが、これはありがたいことです。それゆえ、主人もどんなことがあっても二、三年はこの役をつづけたいものだと申しております。せっかく任命されたのだから、どんなに貧乏をしようとありがたいご処置を忘れないように勤めると私どもへも話しております。まことに主人は加役中、先の用人が心掛けが悪かったために、周囲での帯刀の評判をそこなっていました。 しかし、帯刀はそんな人物ではございません。 かつての用人をお払い箱にしたが、永々のお役中のときのこととか、こんどのお役についてのこととか、外々からいわれてくることがあったら、かつての用人へも問い合わせて善処するつもりでおります。 もっとも、かの用人を他へ住まわせると、一々呼んで事情を聞くことにもなるので、来春まではこれまでどおりに屋敷内にとどめておき、その後で暇を出します。 もちろん、引っ込ませておりますから、表へ出て応対することはありません、 といったよし。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

両番(書院番、小姓組)のうちに、ぼうふりと仇名されて、役立たずの者をこのぼうふりにしているよし。 これは棒をかついで江戸中を廻ってこい、といわれるからだそうな。 さて、その棒ふりの両番が、去年の冬、あちこちを廻っていたいたとき、怪しい者がいたので召し捕って自身番へ預けて吟味しているところへ、長谷川平蔵組の与力同心が廻ってきて、両番を偽役と見て、あれこれいい合いになったので、両番は大立腹し、殿中で長谷川平蔵にことの次第を話したところ、平蔵も立腹したよし。どう決着がつくことやら、なかなかややこしそうな雲行き。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この節、左金吾組の与力が田舎へ廻ったところ、うまく泥棒を召し捕ったので、そのまま宿送りに江戸へ送ったよし。これまでのように田舎の富家が賄賂を出すこともなくて、田舎では大悦のよし。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

江戸でも泥棒を召し捕ったら、早々に町奉行所へ連絡すれば、奉行所から受け取り人がやってくるようになっている。大いに簡易で諸掛りも少なくてすみ、みんな悦んでいる模様。 これは去年から右のとおりに上から仰せだされたところ、(町奉行の)柳生などが不才略なので下のほうまで徹底せず、先日(新番組頭の)松下権兵衛方へ入った盗人を召し捕り差しだしたのに、うまく機能しなかったよし。 この節は行きとどいていてよろしいとの噂。 |

西尾注: 柳生主膳正久通( 600石)の北町奉行在任期間は天明 7年 9月10日から。同 8年 9月10日に勘定奉行上席へ栄転(1787〜88 44歳〜45歳)。 大和の柳生の門下として柳生姓を名乗ることを許された家柄で、久通は将軍・家治の嫡男の家基の剣術相手をつとめたこともある。 家基は安永 8年(1779)に18歳で急死した。 |

|

|

|

||

|

|

||