|

|

| 2003年06月15日(日) 17:23 |

|

|

エッセイ集5冊目『作家の四季』

――『寛政重修諸家譜』のこと――

|

|

|

発信:管理者の西尾

|

|

|

『おおげさがきらい』

『わたくしの旅』

『わが家の夕めし』

『新しいもの 古いもの』

につづいて最後の集、第5冊目『作家の四季』が出た。

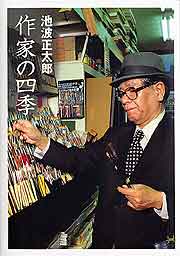

エッセイ集5冊目『作家の四季』(講談社) エッセイ集5冊目『作家の四季』(講談社)

このエッセイ集は、『完本 池波正太郎大成 全30巻 別巻1』を講談社でおまとめになった小島 香さんが、『大成』に収録しきれなかった文章を編まれたものです。

鬼平研究者にとっては、まことにうれしいお仕事と、お礼を申しあげますが、昨年、定年で講談社をお引きになった小島さんは、敏腕で年期の入った編集者らしく、パソコンはおやりにならないから、この感謝の駄文もたぶんお目に触れることはないでしょう。

それはそれとして、『作家の四季』に『鬼平犯科帳』にも関連するこんな文章があります。

徳川幕府が十四年の歳月をかけて、諸大名と幕臣の家系譜(かけいふ)を編(あ)んだ。〔寛政重修諸家譜(かんせいちょうしゅうしょかふ〕)全九巻を、ようやく手に入れたのは約三十年ほど前だったろう。

エッセイは『オール讀物』の昭和60年のいずれかの号に発表されています。30年ほど前といえば昭和30年か32,3年かも。長谷川伸師が主宰している『大衆文芸』誌に「恩田木工(真田騒動)」や「応仁の乱」を発表しながら、芝居の脚本を書き演出もしていたころです。

いま新版が出ているが、当時は大正六年発行の栄進舎版の稀覯(きこう)本のみで、値段はたしか二十万円をこえていたとおもう。

ぼくが蔵しているのは池波さんのいう新版のほうで、(株)続群書類従完成会から昭和39年 2月25日の巻1から全23巻と索引4巻が順次刊行されました。

新版『寛政重修諸家譜』で長谷川平蔵家の家譜が収録されているのは巻14。

手に入れて、見ているうちに、私が心をひかれたのは、四百石の旗本・長谷川平蔵宣以(のぶため)の家譜であった。

読みすすむうち、長谷川平蔵という人物は私の想像を無限にひろげてくれたし、何としても芝居にしたいとおもった。

池波さんが長谷川平蔵をみつけたとおもえる経緯は、当HPの[井戸掘り人のリポート]の「鬼平が肉づけされた経緯を探る」に記しましていますから、そちらもお読みください。『寛政重修諸家譜』で長谷川平蔵を確認したのでしょう。

同時に、前任者の堀帯刀秀隆の家譜もあたるべきだったとおもいます。そうしたら、彼が 500石ではなく 1,500石の幕臣であったこともわかったはずだし、堀が火盗改メの本役のときに平蔵はその助役をつとめたことも知れたでしょうに、ね。

おもいもかけず、小説のほうへ身を移すことになり、直木賞を受賞したので、ふたたび、平蔵の小説化をおもいたったわけだが、書けるようになるまでに五年はかかった。

当時の私の文章は、平蔵を書くのに適していなかったからだ。

直木賞受賞は昭和35年(1960)池波さん37歳、『鬼平犯科帳』の連載開始は昭和43年(1968)からです。

|

|

|