天明2年(1782)が明けた。

平蔵(へいぞう 37歳)、久栄(ひさえ 30歳)、辰蔵(たつぞう 13歳)。

里貴(りき 38歳)、於佳慈(かじ 31歳)。

老中・田沼主殿頭意次(おきつぐ 64歳 相良藩主)の木挽町(こびきちょう)の中屋敷である。

平蔵と里貴が年詞に訪れているというか、於佳慈から誘いがあった。

意次は、年詞を神田橋内の役宅でうけるために、松の内は向うであった。

もっとも、平蔵は役宅へ年始に伺うほどの格では、まだ、ない。

於佳慈の誘いというので、用心して里貴を伴った。

茶寮〔季四〕は、河岸も閉ってしるので、5日まで客を受けない。

平蔵がいちど通されたことのある、素朴だが風格のある於佳慈の部屋であった。

里貴は、なんども訪れていた。

於佳慈の田沼家での立場を里貴にたしかめたことがあったが

「さあ---」

はぐらかされてしまった。

意次の側室ということだと、里貴もそうであったことになりかねない。

しかし意次の言動からは、里貴に手をつけた匂いはなかった。

於佳慈は熟れた30おんな、男なしでいられるはずがない。

(ま、おれにはかかわりのないこと---)

平蔵は、しいて、納得することにしていた。

正月2日なので、屠蘇がでていた。

仕事ではないので、里貴はすでに目元を淡い紅色に染めていた。

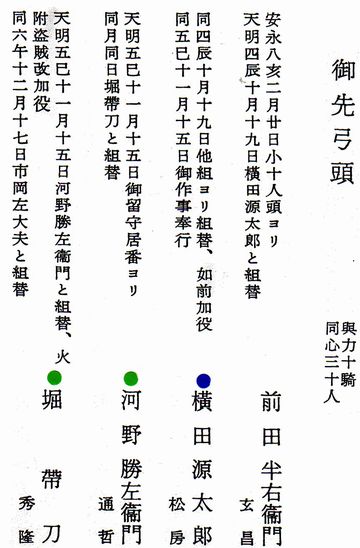

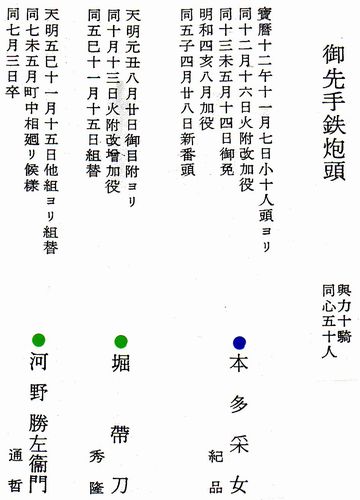

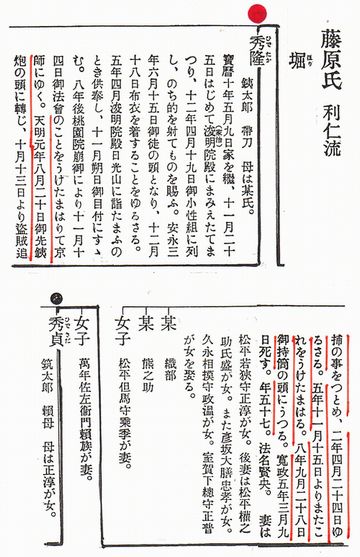

「ところで、長谷川さま。火盗改メ・助役(すけやく)の堀 帯刀(たてわき 46歳 1500石)さまの新しいご内室をご存じでございますか?」

於佳慈が里貴に流し目をくれながら問うた。

「あら、最初の奥方はお亡くなりになったのでございますか?」

里貴は自分ではさりげなく訊いているつもりであろうが、ふだんの声よりすこし上ずっていた。

「最初どころか、3人目のご内室なのでございますよ」

「お3人目---?」

里貴の声にうらやましげな響きを感じた平蔵が、

「去年、師走にお目にかかったときには、そのようなこと、つゆ、出なかったが---」

(そういえば、建部(たけべ)甚右衛門広殷(ひろかず 55歳 1000石)老がとがめるような口調で同心3人の交換の話をもちだしたのは、3人目をめとる家政の不行きとどきをたしなめていたのかもしれない)

「それが、花嫁は32歳---老桜(うばざくら)といわれている私とどっこいどっこい---」

30をすぎると、おんなは老けを自分からいいたて、否定のお世辞を待っている。

「あら。於佳慈さまが老桜(うばざくら)なら、私など枯れ葉でございます」

「両姫(りょうひめ)とも、なにが老桜(うばざくら)なものですか、いまが盛りの八重桜---」

「お世辞でも、そうおっしゃっていただくと、うれしゅうございます」

「その、三十路(みそじ)花嫁ご寮は、どうまちがっても、美しいとは申せない、有徳院殿(吉宗)さまお好みのご面相だそうでございます」

「それで32歳までご縁が遠かった---」

器量自慢のおんな同士の醜女(しこめ)評は、平蔵が顔をそむけたくなるほどに容赦ない。

吉宗は、おんなは嫉妬(やきもち)を焼かないのが一番---と、面相を気にしなかったといわれている。

「それでは、たいそうな持参金でも---?」

「堀 さまの用人が彦坂さまへ---」

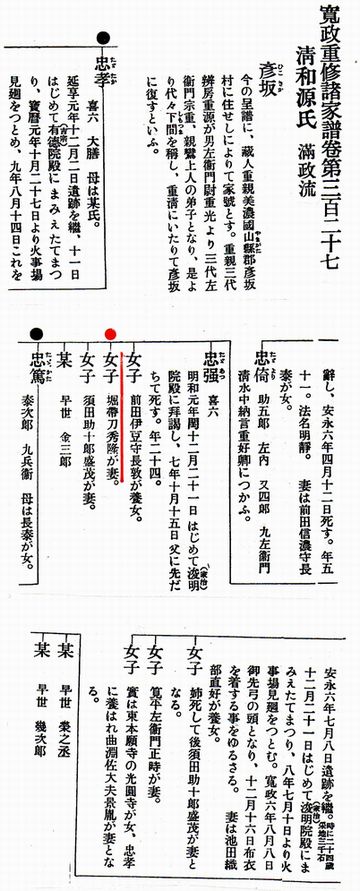

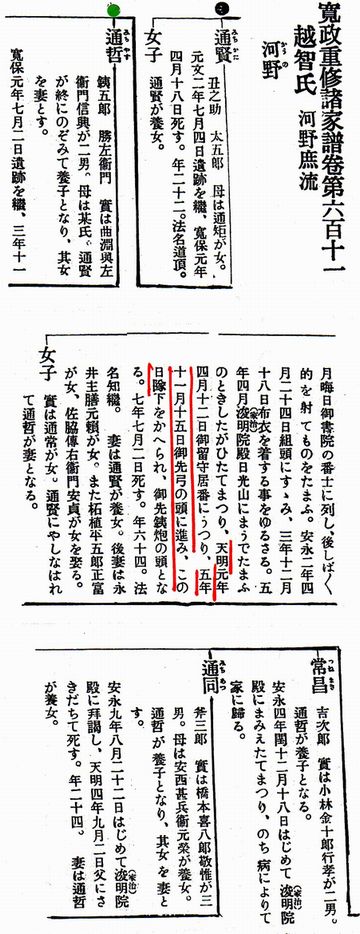

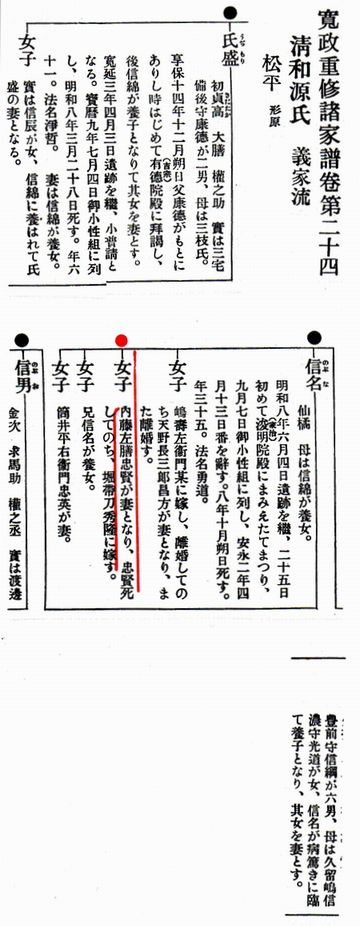

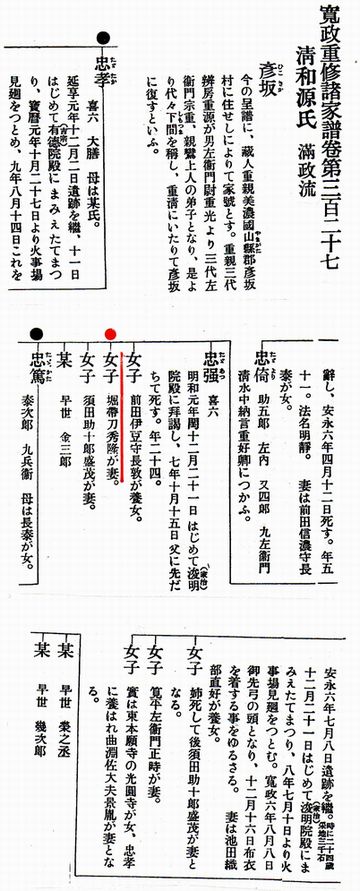

(彦坂どのといえば、火事場見廻りをおつとめの弟ご九兵衛忠篤(ただかた 29歳 3000石)さま---あの家禄なら、嫁ぎ遅れておる姉ごに200両(3200万円)の持参金もつけられよう)

【ちゅうすけ註】32歳の花嫁の弟ごの九兵衛忠篤だが、その後先手・鉄砲(つつ)の組頭となり、平蔵が逝ったときにたまたま月番を務めており、平蔵の退任届けを若年寄へ差し役を務めた。

ついでながら、堀帯刀秀隆は、この3人目の花嫁も病死させ、あと2人、継妻を娶った記録が残っている。

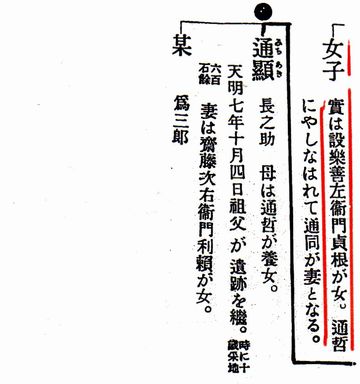

(堀 帯刀秀隆の彦坂家からの3番目の妻)

最近のコメント