亡父・宣雄の三回忌(3)

「腹の中の子に、障(さわ)りはないのか?」

自分の位置に枕を置き、するりとはいってきた久栄(ひさえ 23歳)の腹に、掌(たなごころ)をあてて平蔵(へいぞう 30歳)がたしかめた。

亡父・宣雄(のぶお 享年55歳)の三回忌の供養が終わり、親類たちも引きあげ、辰蔵(たつぞう 6歳)、初(はつ 3歳)も寝入り、平蔵もほっとして横になっていたときであった。

「お隣りの松田さまの於千華(ちか 40歳)さまから、5手ほど教わっております。今夜はその3で---」

「その5までも、あるのか? しかし、於千華どのは、新三郎どの一人しか産んではいないのに、ずいぶんと究めたものだな」

「このことが好きおなごなら、とことん究めます」

「久栄、お前は好きなのか」

「はい。好きで好きでたまりませぬ」

平蔵の手首をとり、指をみちびいた。

しぱらく、お互いの指でじゃれあっている。

「ご本家の於佐兎(さと 60歳)大伯母さまが、そっとお洩らしなりましたが、あちらは、いまでもだそうでございますよ」

「いつの間に、そんな話を交わしたのだ?」

「お水をご所望で、調理場へごあんないしたときに---」

「油断も隙もあったものではない」

「於佐兎大伯母さまは、お姑さまのことを、脇腹を断ちきったとお誉めでしたが、お舅どのはずっと、お姑さまだけでしたのでしょうか?」

「久栄は、どう見ている?」

「長谷川家の血---というより、武家方は、子が多いほどよろしいのですから---」

「長谷川家の血?」

「よそに、お子だけはおつくりになりませぬよう。銕(てつ)さまのお子は、私が、もういい、といわれるほど産みますゆえ---」

息づかいが荒くなってきていた久栄が、薄い上がけの布団をはぎすて、寝衣の裾をからげ、うつ伏せになるとひざで支えて尻をあげ、

「その3でございます」

(国芳『江戸錦吾妻文庫』部分 イメージ)

平蔵がその3を終え、久栄にかぶさった。

横になって向きあい、互いの躰をゆっくりと撫ぜあいながら、

「お舅どのは、このことよりも、もっとご興味のあることがおありになったのでしょう」

「いや。わしはそうはおもわぬ。わしが生まれ前に、ことが過ぎたので、飽いたのであろうよ」

「銕(てつ)さまは、まだ、お飽きになりませぬか?」

「その4と、その5を試み終えれば、飽きてくるかもな」

「では、明晩、その4を---」

「急ぐには及ばぬ」

「お、ほほほ。本音がでました」

「あ、はははは」

「お飽きになるのを、いつまででもお待ち申しあげております」

「よい、三回忌の供養であった」

「いいえ、1回きりでございました。三回忌なら、その4、その5を終えませぬと---」

「わかっておる」

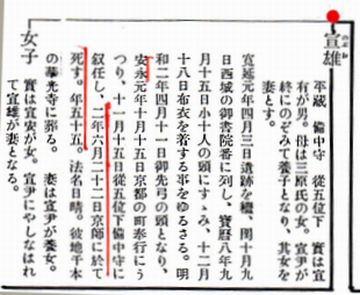

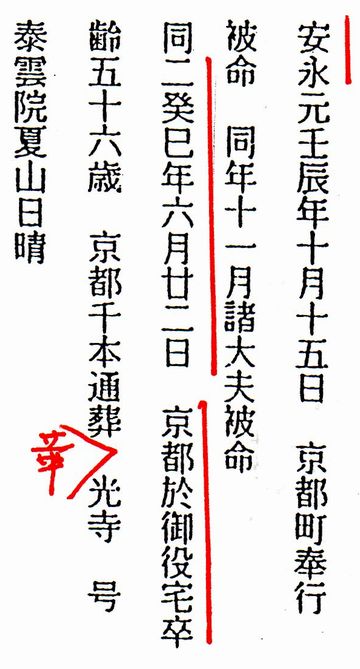

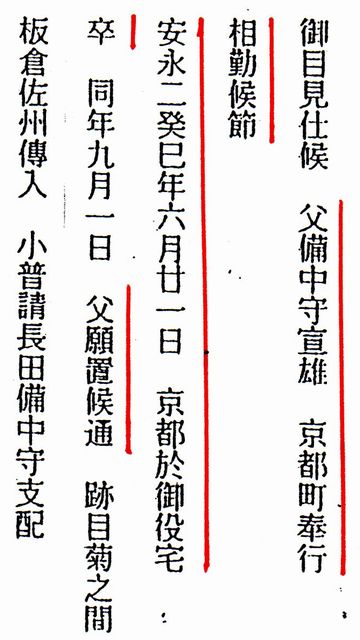

滝川政次郎先生『長谷川平蔵 その生涯と人足寄場』(朝日選書 のち中公文庫)は、京都在住の牢人・岡藤利忠が書いた『京兆府尹記事』を引き、宣以の機転と利発のあかしとされている。

滝川政次郎先生『長谷川平蔵 その生涯と人足寄場』(朝日選書 のち中公文庫)は、京都在住の牢人・岡藤利忠が書いた『京兆府尹記事』を引き、宣以の機転と利発のあかしとされている。

最近のコメント