翌日。

与詩(よし 28歳)が肩凝りの湯治と称し、船橋宿の湧き湯へ黒舟で旅立った。

松造(よしぞう 35歳)が途中まで付きそった。

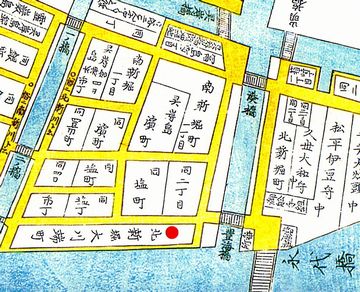

黒舟は御厩河岸で、化粧(けわい)師のお勝(かつ 44歳)をひろった。

隅田川の上流・寺島村の寓には、里貴(りき 逝年40歳)が愛用していた腰丈の紅花染め閨衣(ねやい)や緋色の湯文字、若やいだ男女の浴衣、寸間多羅(すまたら)産の香木、多いめのはさみ紙などがとどいた。

寓がととのったころあいに、黒舟が大川端の旅亭〔おおはま〕へ藤太郎(とうたろう 17歳)を迎えにきた。

〔おおはま〕を清算し、乗った黒舟には、なんと、与板で親しんだ松造がい、藤太郎を驚ろかせた。

舟中で松造は、10歳年長のお粂(くめ 45歳)とのなれそめを話し、齢上のおんながどんなにいいか惚気(のろけ)た。

【参照】2010,年6月27日~[〔草加屋〕の女中頭助役(すけやく)・お粂] (1) (2) (3) (4)

「初穂おろしは年増の達者にかぎります。手を引くようにやさしく導き、指や舌でどこをどうすればよいかを教え、けっこうな思い出をつくってくれます。それていて自分も頂点に達している---なにしろ、躰のいたるところが発火点ときていますんでね」

そのことに関しては初心(うぶ)な藤太郎が、勝手な連想をして顔を赤らめるようなことを、さらりと話した。

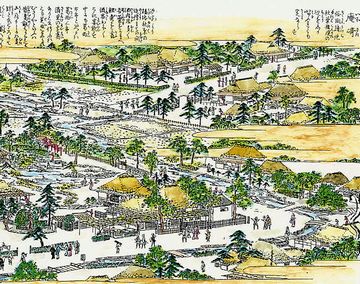

寺島村の舟着で降りた。

道中荷物は藤太郎が自分で持った。

寓の玄関で藤太郎を引きあわせた松造は、「舟を待たしているから」とそのまま引きかえした。

舟着きの黒舟には、おんなが乗っていた。

お勝であった。

与詩は、藤太郎の背丈が6尺(1m80cm)近くもあったのに驚くとともに、「これでほんとうに17歳?」といぶしがった。

並ぶと、結い上げた髷がやっと藤太郎の肩上で、妹になったような錯覚さえした。

かつて嫁いだ三宅は5尺(1m50cxm)そこそこ、小柄というより貧相といえたが、好色なくせに気位だけが高い老人であった。

ふだん見慣れている兄の平蔵(へいぞう 40歳)も甥の辰蔵(たつぞう 16歳)も5尺5寸(1m65cm)前後である。

藤太郎は、与詩の挙措から武家のおんなだなと察したが、まさか、この人が同衾してくれるとはそのときは思わなかった。

香木が炷(た)かれている居間で向いあって座り、

「風呂が沸いております。お召しかえなさいませ」

座ると、藤太郎の背丈からくる威圧感が消え、青年,になりかかっている一人男あった。

藤太郎のほうは、浴衣に着替えてお茶をささげて入ってきた与詩に、

「この人が、やはり、その人なのだ」

化粧は母の佐千(さち 38歳)のよりもうんと薄めだが品があり、しかも肌には張りと艶があった。

与詩が浴衣をひろげ、着せかけるしぐさで待っていた。

着ていたものを解き、下帯ひとつで腕をとおしたとき、つま先立ちで背の高さそろえていた与詩がよろけてすがった。

背に乳房を感じたまま立っていが、両肩にかけて支えていた腕が脇下にうつり、臀部に腹が押しつけられたので、衝動的に躰をまわし、正面で抱きしめた。

青年の胴をしっかりと抱き、つま先立ちで腰に腰をすりつけた与詩は、目をとじ、顎をあげた。

おんなの頰を双掌ではさんだ藤太郎が、遠慮がちに口をあわせると、舌が割りこんでき、まさぐる。

すぐに悟った男の舌がはげしく応えた。

前戯のはじまりであった。

与詩の腰から力が抜け、立っていられなくなった。

首にまわしかえた腕で引きよせた耳に、

「湯殿で---」

うなずき、膝裏に腕をさしいれ、抱きあげた。

抱きあげられたまま与詩が、湯殿を指さして教える。

与詩の胸内には、強い男に抱きあげられている安心感と期待感が泉の湧き水のようにひろがった。

満たされないままに抑えていた28歳の情欲でもあった。

湯殿で下帯をとったときの黒い茂みの下に挙立している藤太郎のものを寸瞥した瞬間の驚愕---、

(あ、三宅の爺っさまの3倍---)

おもわず、問いかけてしまった。

「藤太郎さま。おんなの秘部をじっくり看察なさったことはおありですか」

頭(こうべ)がふられた。

手桶に汲くんだ湯を内股にあびせ、腰置きをまたぎように浅く座り、 湯桶で背を斜(はす)にささえ、秘所をさらすように開いた。

己れでも予想のしていなかった姿態であった。

恥ずかしいともおもわなかった。

もっと淫らに振舞いたい気分になっていた。

湯をあびて太筆の房のようになった穂先からしずくをたらしている黒房を割り、

「これが実(さね)です。やさしくなでられると感じます」

指で陰唇を割りひろげ、

「玉門です。藤太郎さまの宝棒は、ここへ突入します」

膝をついた青年の食いいる視線に、与詩の下腹に淫らな刺激がはしった。

「もう一つ、お目にいれておくものがあります」

くるりと白い尻を向けた。

右の丘に指をあて、

「前夫のいやらしい趣味です」

そこには小さな矢じりの刺青があった。

藤太郎が音をたてて唾をのみこんだのがわかった。

「子種が的を射るようにということでしたが、上手な射手ではなかったらしく、子は恵まれず、不縁となりました」

生来の茶目ッ気が戻ってきたことでも、与詩も昂ぶってきていた。

10年近く、男の前では抑えきていた特技であった。

「お噛みきりになてもかまいません」

藤太郎が尻唇をあてて吸い、

「吸いとれるものなら吸いとりたいが、前の男の邪念は吸いとった」

脇へ吐いた。

「うれしい」

向きなおって立ち、脚を開いた股に青年の唇がからまり、両腕で腰が抱かれた。

次の場面を予想してのけぞりながら、与詩は男の頭を無意識のうちに手前に引いた。

齢の差は、どこかへふっとび頭から消えた。

藤太郎も同じであった。

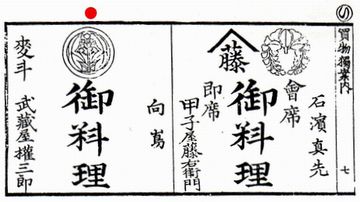

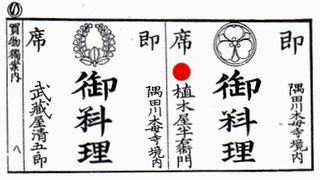

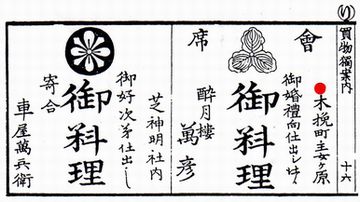

歓談の座で、平蔵が別刷り『剛(ごう)、もっと剛(つよ)く』のさばき方について、あまりすらすらと述べたものだから、奈々がつい、愚痴ったのであった。

歓談の座で、平蔵が別刷り『剛(ごう)、もっと剛(つよ)く』のさばき方について、あまりすらすらと述べたものだから、奈々がつい、愚痴ったのであった。

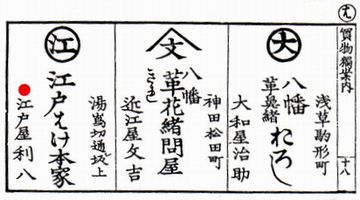

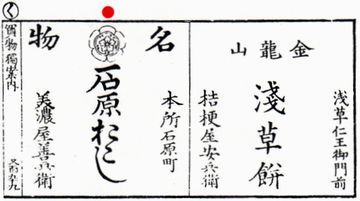

「箱根屋〕さん。裏表紙をご覧になってくだせえ」

「箱根屋〕さん。裏表紙をご覧になってくだせえ」

早くも浴衣の胸元をひろげ、乳首をこぼしていた。(お三津のイメージ 清長)

早くも浴衣の胸元をひろげ、乳首をこぼしていた。(お三津のイメージ 清長)

最近のコメント