村上元三さん『田沼意次』(その3)

村上元三さん『田沼意次』(『世界日報』 1982.9.1~1985.11.5)の続き。

第47章にあたる[落葉]。天明6年(1786))8月15日。

御側御用取次をやめさせられた稲葉越前守正明が、庭から雨をふくんだ風の吹きこむ座敷に、肩衣姿でひかえていた。

正明の妻は、亡き田沼意知の養女という縁で、房州館山一万石の大名に取り立てられたが、いまは菊の間縁側詰の閑職であった。

稲葉正明(まさあきら)の家は、斉藤道三から織田・豊臣・徳川と仕えた名門の流れをくむ一つ(家禄3000石)。正明は早くから家治に小姓として西城に勤め、のち小姓組番頭の格となり、諸事を執啓する。家治が将軍となると本城へ。しばしば加増があって一万石に。

田沼派とみられていたのであろう、『徳川実紀』も『寛政譜』も、田沼が老中職を解かれた天明6年8月27日に、御側御用取次の職をとりあげられ、5年前に加増された3000石も召し上げと記しているが、じっさいには、この月の中旬にはご三家によって家治の側から追放されていたと、村上元三さんは見ている。

この日、正明は64歳。意次は68歳。

「それがしのご奉公、力足りませず、面目もござりませぬ」

はじめから詫をのべる越前守正明へ、意次は、やわらかい語調で言った。

「ご三家と一橋卿の勢い、いよいよと殿中にひろがって参るようだな」

「それのみにてはなく、大奥より吹いて参る風、ますます強くなりましょう」

「年寄大崎が、ご三家や一橋家を訪ねてまわっているようだな」

「お知保(ちほ)の方様を、お忘れなされてでございますか」

「忘れてはおらぬ。いまだにお腹を痛められた家基(いえもと。家治の嫡男)様、ご他界なされたは田沼の手落ち、と恨んでおられるらような」

「身分の上下にかかわらず、女子の一念というのは、おそろしいものでござりまする」

(略)

大奥の年寄・大崎が幾つであったかは、未見である。

年寄とはいっても、老中とおなじで、実年齢ではない。30歳後半の、脂ぎり、さかしらげな女性を想像している。

翌年、天明7年2月1日のこととして、藤田 覚さん『松平定信』(中公新書 1993.7.25)は、こう記す。

翌年、天明7年2月1日のこととして、藤田 覚さん『松平定信』(中公新書 1993.7.25)は、こう記す。

大奥の老女大崎(おおさき)が尾張徳川家の市ヶ谷の屋敷に来て、幕府の内情を語っている。

将軍家斉(いえなり)は、御三家の申し出であることに配慮して定信を登用したい意向であったが、老中水野忠友が反対したこと、また、大崎と同じ大奥老女の高岳(たかだけ)と滝川(たきがわ)が将軍から意見を求められ、九代将軍家重(いえしげ)の代に、将軍縁者を幕政に参与させてはならないという上意があり、その点で定信は、将軍家斉と同族であり、そのうえ定信の実妹種姫(たねひめ)が十代将軍家治の養女となっていて、家斉とは姉弟の関係にある「将軍の縁者」であるので、定信の老中登用は家重の上意に反することになると答えたことが伝えられた。

大奥の年寄・高岳や滝川へ、裏から手をまわした意次の工作であったろう。

しかし、その甲斐なく、ご三家や一橋治済(はるさだ)らは、白河藩主・松平定信を老中に送り込んだ。

意次の政策は、ことごとく葬り去られた。

ご三家、一橋治済、松平定信派による政権奪取のあと、年寄・高岳と滝川に待っていた処遇の記録も、未見である。

斉藤月岑(げっしん)『武江年表』(東洋文庫)から、江戸の水害について、長めに引く。

斉藤月岑(げっしん)『武江年表』(東洋文庫)から、江戸の水害について、長めに引く。 村上元三さん『田沼意次』は大著で、毎日新聞社[愛蔵版](1997.9.30)は本編が2段組で781ページにもおよんでいる。

村上元三さん『田沼意次』は大著で、毎日新聞社[愛蔵版](1997.9.30)は本編が2段組で781ページにもおよんでいる。 佐藤雅美さんの『田沼意次 主殿(とのも)の税』(学陽書店 人物文庫 2003.5.20)は、1988年に講談社から『主殿の税 田沼意次の経済改革』の表題で単行本として刊行され、3年後に講談社文庫となって絶版されたものの復刻である。

佐藤雅美さんの『田沼意次 主殿(とのも)の税』(学陽書店 人物文庫 2003.5.20)は、1988年に講談社から『主殿の税 田沼意次の経済改革』の表題で単行本として刊行され、3年後に講談社文庫となって絶版されたものの復刻である。 『徳川諸家系譜 第3巻』(続群書類従完成会 1979.3.2)の[一橋徳川家記]は、この領知替えをごくあっさりと、「同(寛政)六年甲寅九月廿四日命収甲斐国采地三万石余、更賜遠江国三万石余」と<2ヶ月ほど先行させて記載している。

『徳川諸家系譜 第3巻』(続群書類従完成会 1979.3.2)の[一橋徳川家記]は、この領知替えをごくあっさりと、「同(寛政)六年甲寅九月廿四日命収甲斐国采地三万石余、更賜遠江国三万石余」と<2ヶ月ほど先行させて記載している。

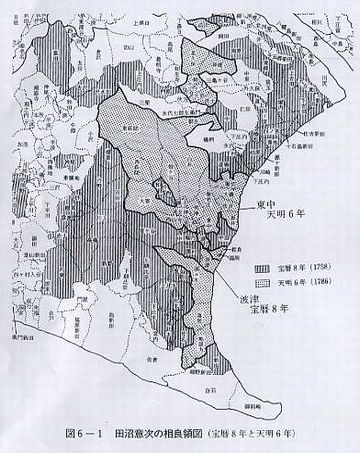

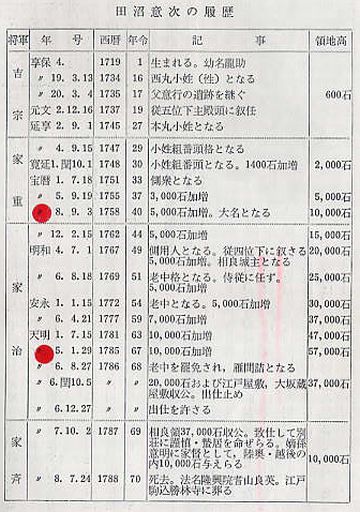

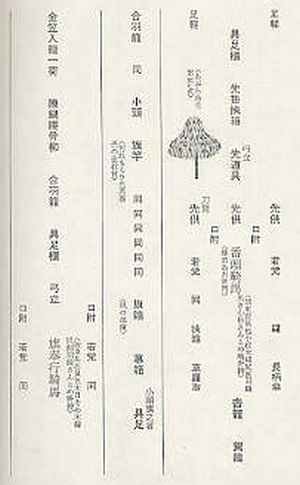

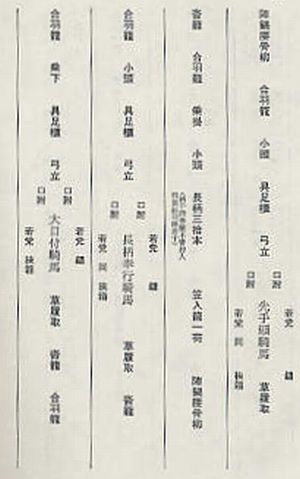

『徳川将軍列伝』(北島正元編 秋田書店 1974.9.20)に、竹内 誠教授が意次の年表を掲出しておられるので、引用させていただく(ほんとうは、自分でつくるべきなのだが)。

『徳川将軍列伝』(北島正元編 秋田書店 1974.9.20)に、竹内 誠教授が意次の年表を掲出しておられるので、引用させていただく(ほんとうは、自分でつくるべきなのだが)。 手元の鈴木直ニさん『徳川時代の米穀配給組織』(国書刊行会 1977.10.20)にも、年貢米(御城米 おしろまい)の廻送についての記述はあるが、その諸経費の負担には言及されていない。

手元の鈴木直ニさん『徳川時代の米穀配給組織』(国書刊行会 1977.10.20)にも、年貢米(御城米 おしろまい)の廻送についての記述はあるが、その諸経費の負担には言及されていない。

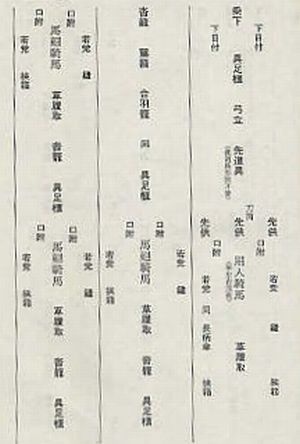

文政7年(1824)の分に、

文政7年(1824)の分に、 『続実記 第2編』に、

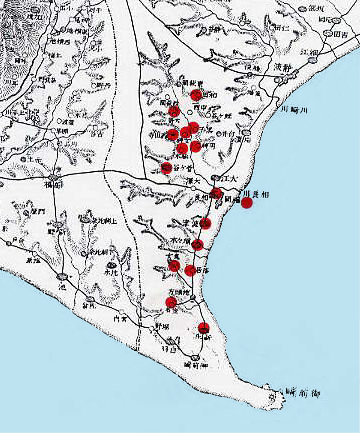

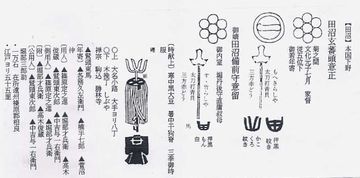

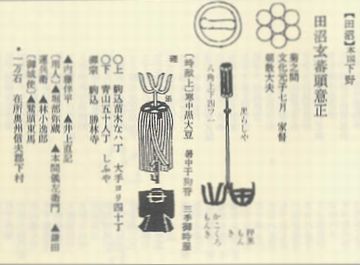

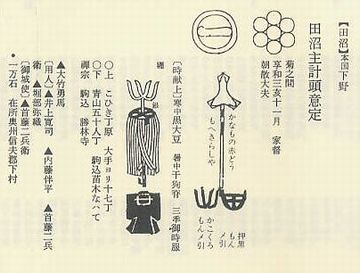

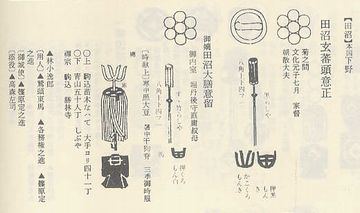

『続実記 第2編』に、 手元の『文化武鑑1 大名編』(柏書房 1981.9.25)の文化4年(1807)の項に、在所・信夫郡下村の領主として、突如、田沼玄蕃頭意正の名が記載されている。

手元の『文化武鑑1 大名編』(柏書房 1981.9.25)の文化4年(1807)の項に、在所・信夫郡下村の領主として、突如、田沼玄蕃頭意正の名が記載されている。

意壱の没後、田代姓を称していた大叔父・意正が復籍して後継したのであろう。

意壱の没後、田代姓を称していた大叔父・意正が復籍して後継したのであろう。

具体的にどの村々であるかを確認してみようと、手元の『旧高旧領取調帳 東北編』(近藤書店 1979.8.25)を開いた。

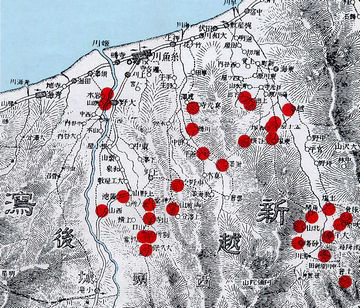

具体的にどの村々であるかを確認してみようと、手元の『旧高旧領取調帳 東北編』(近藤書店 1979.8.25)を開いた。 つづいて、『旧高旧領取調帳 中部編』(近藤書店 1977.4.20)の越後国頸城郡を検分。やはり、ない。

つづいて、『旧高旧領取調帳 中部編』(近藤書店 1977.4.20)の越後国頸城郡を検分。やはり、ない。 平岩弓枝さんも、田沼意次を主人公にすえた秀作『魚の棲む城』(新潮文庫 2004.10.1)でも触れていない。

平岩弓枝さんも、田沼意次を主人公にすえた秀作『魚の棲む城』(新潮文庫 2004.10.1)でも触れていない。

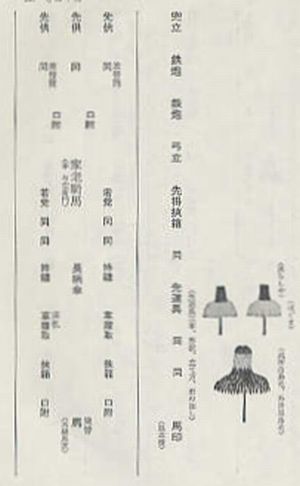

『甲子夜話』巻26-16

『甲子夜話』巻26-16

最近のコメント