沢田小平次の「小平次」

「真剣(ほんみ)で斬りあったら、おれもかなうまい」と、鬼平がその刀技をみとめている同心・沢田小平次の名前について、おもいあたることがあった。

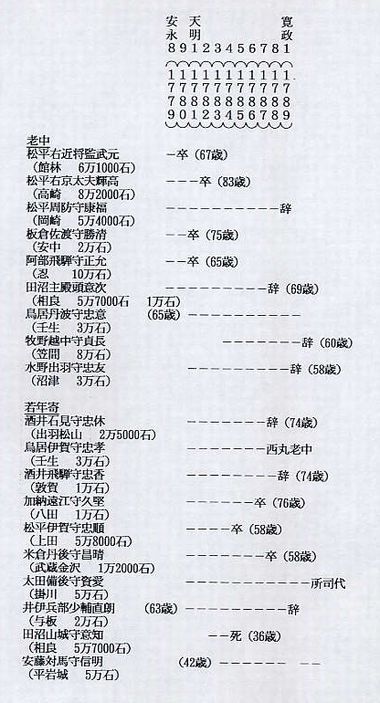

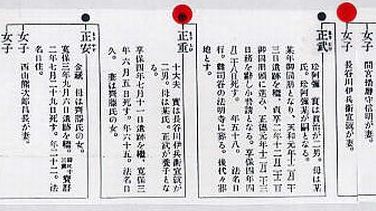

藤野 保さん『徳川幕閣---武功派と官僚派の抗争』(中公新書 1965.12.15)の冒頭の章[武功派の時代]に、「徳川四天王の活躍」との項があり、

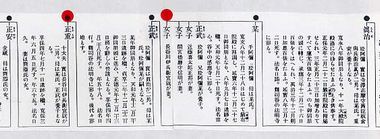

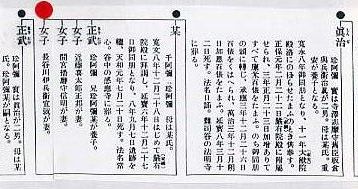

惣先手侍大将、忠次 四天王の一人、酒井忠次(ただつぐ)

は、譜代の最上位を占める酒井忠親の次男として、大永七年

(1527)三河に生まれた。

酒井氏は、始祖広親に氏忠・家忠のニ子があり、氏忠の子孫

が代々左衛門尉を称したのに対して、家忠の子孫は代々雅

楽助(うたのすけ)(あるいは雅楽頭うたのかみ)を称した。

忠次は、左衛門尉家に属し、はじめは小平次、ついで小五郎

といった。

池波さんは、『鬼平犯科帳』シリーズ化に先立つ忍者ものに、徳川家康やその軍団を登場させている。

そのとき、酒井忠次のことも調べていて、武勇にすぐれたこの武将の幼名・小平次を記憶したか目にして、沢田小平次を登場させたとき、とっさにその名を小平次と書いたのではなかろうか。

いや、どうでもいいような---というより、記録にも値しないようなおもいつき的な発見なんだし、事実かどうかもわからないけれど、当人にとっては、1俵分のもみ粒の中から精米した1粒を見つけたように、「やったぁ!」的な大発見に思えるから始末が悪い。

河出文庫[鳶魚江戸ばなし]シリーズ・その1にあたる『泥坊づくし』(1988.3.4)を、鬼平熱愛倶楽部メンバーのおまささんのご尽力で手に入れることができた。

河出文庫[鳶魚江戸ばなし]シリーズ・その1にあたる『泥坊づくし』(1988.3.4)を、鬼平熱愛倶楽部メンバーのおまささんのご尽力で手に入れることができた。 『甲子夜話』は、松浦(まつら)静山(1760-1841 肥前・平戸6万1700石の藩主・清としては1775から1806)が隠居後に聞き書きした膨大な雑文集。

『甲子夜話』は、松浦(まつら)静山(1760-1841 肥前・平戸6万1700石の藩主・清としては1775から1806)が隠居後に聞き書きした膨大な雑文集。 辻 善之助さん『田沼時代』(岩波文庫 1980.3.17)は、こんな落書「懸け・とき」を収録している。

辻 善之助さん『田沼時代』(岩波文庫 1980.3.17)は、こんな落書「懸け・とき」を収録している。

しかし、幕府のおもわくどおりには、「明和五匁銀」は流通しなかったという。

しかし、幕府のおもわくどおりには、「明和五匁銀」は流通しなかったという。 ミステリーで記憶に残っているのはマイクル・クライトン『大列車強盗』(原作1975 ハヤカワ文庫 1981.7.21 乾信一郎訳)だ。ヴィクトリア朝の犯罪で、壮大で緻密な計画に舌をまいた。クライトンは、SF『アンドロメダ病原体』や近未来もの『ジュラシック・パーク』の作家でもある。

ミステリーで記憶に残っているのはマイクル・クライトン『大列車強盗』(原作1975 ハヤカワ文庫 1981.7.21 乾信一郎訳)だ。ヴィクトリア朝の犯罪で、壮大で緻密な計画に舌をまいた。クライトンは、SF『アンドロメダ病原体』や近未来もの『ジュラシック・パーク』の作家でもある。

じつをいうと、春にクラス会での会食前の雑談で、長谷川平蔵を引きたてた田沼老中の件から、話が故・大石慎三郎先生『田沼意次の時代』(岩波現代文庫 2001.6.15 1000円+税)におよんだ。

じつをいうと、春にクラス会での会食前の雑談で、長谷川平蔵を引きたてた田沼老中の件から、話が故・大石慎三郎先生『田沼意次の時代』(岩波現代文庫 2001.6.15 1000円+税)におよんだ。

直木賞作家・佐藤雅美さんの初期の著作に『江戸の経済官僚』(徳間文庫 1994.4.15)がある。

直木賞作家・佐藤雅美さんの初期の著作に『江戸の経済官僚』(徳間文庫 1994.4.15)がある。

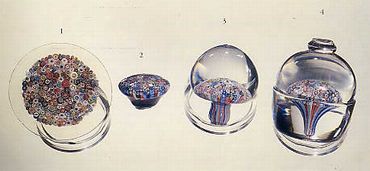

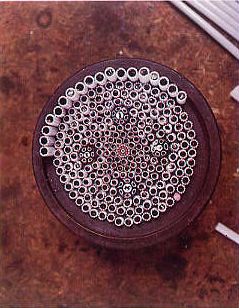

友人G・アンゴルド氏の著書より真上からの映像を借用。

友人G・アンゴルド氏の著書より真上からの映像を借用。

側面が6角にカットされているから多面的に映るが、真上から撮影すると、左のようにすっきり見える。

側面が6角にカットされているから多面的に映るが、真上から撮影すると、左のようにすっきり見える。

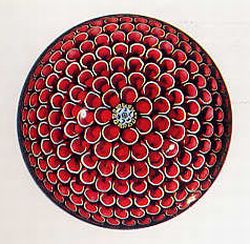

色棒を並べる(上掲書)

色棒を並べる(上掲書)

このタイプ(「蜂の巣状」とも表現されている)は、戦後、サン・ルイ社が文鎮の製作を再開してすぐの1974年に、「赤いミレフィオリ」と名づけられて400個つくられている。

このタイプ(「蜂の巣状」とも表現されている)は、戦後、サン・ルイ社が文鎮の製作を再開してすぐの1974年に、「赤いミレフィオリ」と名づけられて400個つくられている。

最近のコメント