本多紀品と曲渕景漸(2)

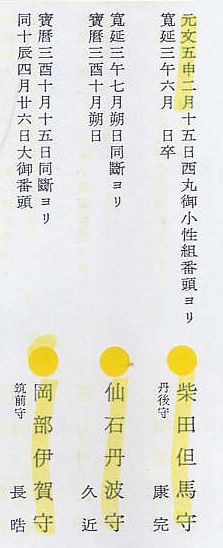

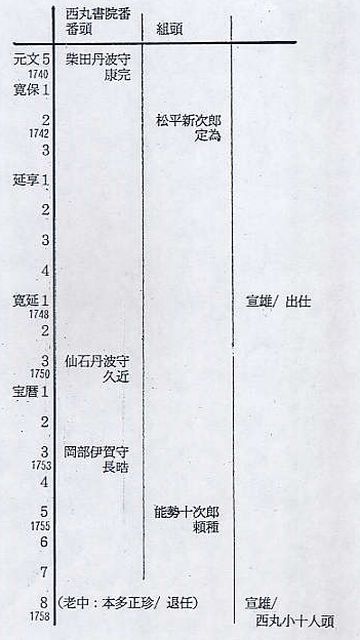

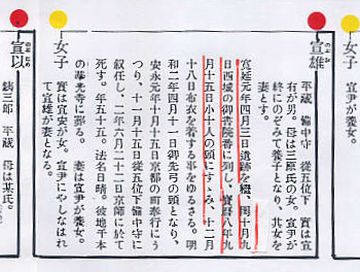

西丸の書院番士をあしかけ9年ほど勤めた長谷川平蔵宣雄(のぶお)は、小十人組頭(1000石高格)へ出世した。

のちに火盗改メとして名前を売った長谷川家は、宣雄の先代まで130年間、〔両番〕(小姓組と書院番組)の家柄とはいえ、当主は6人ともヒラのまま終えていた。欲と運がなかったといえばそれまでだか、どうも、歴代の家譜を読んでみると、出世よりも人生をのんびりと楽しむほうを選んでいたように思えて仕方がない。病気がちということもあったようだ。

しかし、平蔵宣雄は違っていた。父親は厄介の分際であったが、武家の出の実母は、平蔵(宣雄の幼名。宣雄が家督して以後は相続名となる)を、平時の有能な武士とするべく、計画的に教育した。

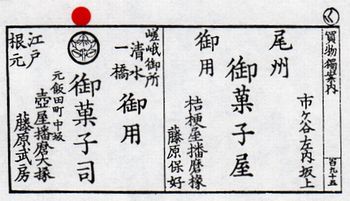

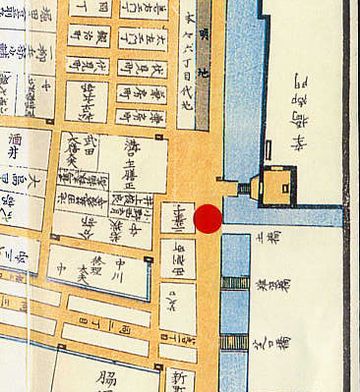

その成果あって、平蔵宣雄は小十人組頭(1000石高格)へ出世し、宝暦8年(1758)10月某日の夕刻、同役とはいえ2000石の家禄と、広大な屋敷を番町にもつ、6番組頭・本多采女紀品(のりただ)の客間にいる。

「先夜、曲渕(まがりぶち)どのから、何かたのまれ申したかの」

本多紀品からそう訊かれたとき、宣雄は、正直に答えたものか、一瞬、迷った。

しかし、口をついて出たのは、

「左様なことは---」

であった。頼まれたとも、頼まれなかったともとれる。

「まあ、よろしい」

おだやかに微笑した紀品は、わかっているといった目つきでうなづいた。

つづいて、

「長谷川どのが田中藩のご隠居どの(本多伯耆守正珍 まさよし)の組下だったころ、同じ書院番士で、三枝(さいぐさ)平三郎守雄(もりお)という仁が、番頭・花房近江守職朝(もととも)どのの組にいたのをご存じか?」

「はい。お名前だけは。されど、ご年配でおわしたのと、組も違いましたので---」

「いや。あの仁の父御・平三郎守令(もりよし)どののことを申しあげたかったのです」

そのあと、本多采女紀品が独り言のように話しはじめたことによると---。

三枝家は、、武田家のほうから縁を求めたほどの、甲斐国のもともと名家で、家康が家臣団を取りこんだときも、扱いは武田親類衆として重んじた。

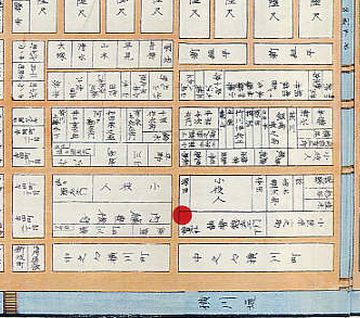

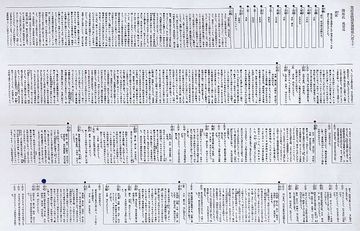

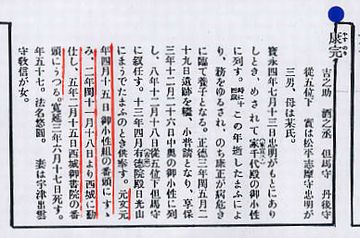

三枝の分流である平三郎守令(500石)は、本丸の小姓・三番組の伊沢播磨守方貞(まささだ 3250余石)の組下から、宝暦3年(1753)7月に小十人の1番組頭へ栄転した。すでに51歳であったから、早い出世とは決していえない。

55歳のときに難病にかかり、そのことを理由に、上のほうから辞職が薦められた。ふつうなら、死後辞表を出す。

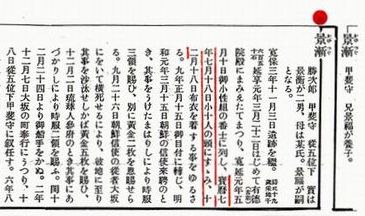

この辞意の早期願い出を工作したのが、後任として発令された曲渕勝次郎景漸(かげつぐ)の疑いがある。

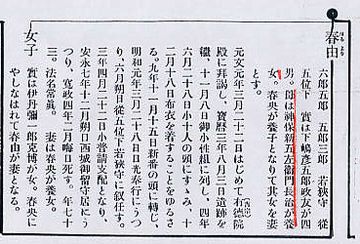

曲渕家も武田家臣団の出だが、祖は、山県衆の一員だから、家格はそれほど高くはなかった。が、分流が、四代将軍・家綱の寵愛をうけて1650石と、本家を上まわる家禄を拝した。

3代目・景漸の末妹が大奥に仕えたために、兄の政治力がさらに増した。

「いや、美形の家すじでござるよ」

「はい。男の目から見ましても、曲渕どのは凛々しく感じられます」

「長谷川どのまで、さような---」

「失礼つかまつりました。お忘れください」

それだけで、この話を打ち切った紀品は、

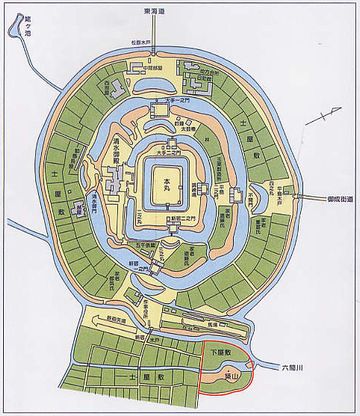

「さきほど話題にした三枝どのの祖・右衛門尉虎吉(とらよし)、息・土佐守昌吉(まさよし)は、武田方の守将として駿州・田中城にこもり、大御所軍の猛攻にもよく耐えていたと。勝頼どの戦死の報を、徳川方へ降ったいた穴山梅雪どのの矢文を見てのち、ようやく城を開けて近くの寺へ蟄居したと聞いており申す。さすれば、長谷川どのにも、あながち、かかわりのないこともない」

退出しながら、平蔵宣雄は、

(かなわないお人だ)

とつぶやいていた。

宣雄は、本家の書院で正直から、本多紀品の風評を聞いた。

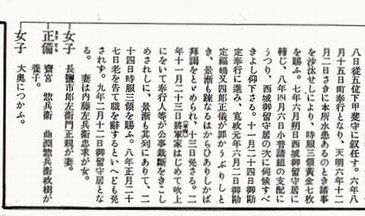

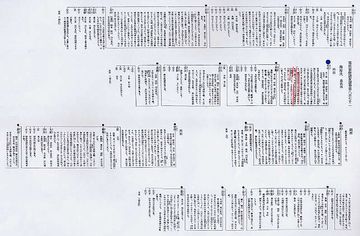

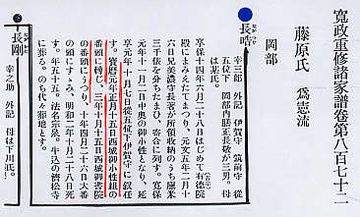

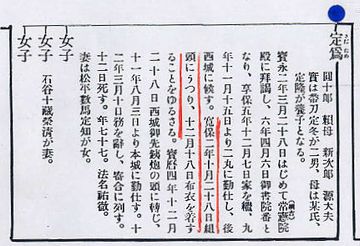

宣雄は、本家の書院で正直から、本多紀品の風評を聞いた。 ただ、本多伊勢守忠利(ただとし)の七男で、初代を立てた利朗(としあきら)は、筋をとおすというか、やや意固地のところがあり、本多一門の家紋である〔右離れ立葵〕を〔左離れ立葵〕に変えたという。一族から離れて井上を称した時期があり、のち本多へ戻したことによると。

ただ、本多伊勢守忠利(ただとし)の七男で、初代を立てた利朗(としあきら)は、筋をとおすというか、やや意固地のところがあり、本多一門の家紋である〔右離れ立葵〕を〔左離れ立葵〕に変えたという。一族から離れて井上を称した時期があり、のち本多へ戻したことによると。

[宣雄は、銚子の弦をもって、一人々々の惣朱塗内金蒔絵の盃へ--]としたのは、徳利は座敷では使わなかったから。

[宣雄は、銚子の弦をもって、一人々々の惣朱塗内金蒔絵の盃へ--]としたのは、徳利は座敷では使わなかったから。

なお、本多正珍が老中を解任された、宝暦8年(1758)9月23日(『柳営補任』による)後---

なお、本多正珍が老中を解任された、宝暦8年(1758)9月23日(『柳営補任』による)後---

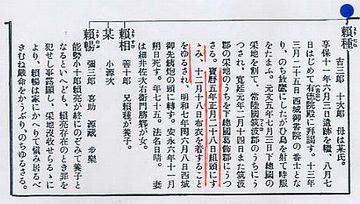

美濃国郡上城主・金森兵部少輔頼錦(よりかね 46歳)は、封地を収公され、南部大膳大夫利雄(としかつ 盛岡藩主 20万石)に預けられ、その子・出雲守頼元をはじめ、二、三男まで同じく士籍を削り去られる。

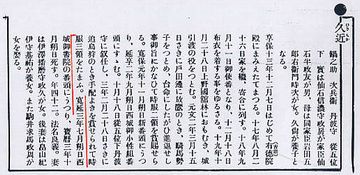

美濃国郡上城主・金森兵部少輔頼錦(よりかね 46歳)は、封地を収公され、南部大膳大夫利雄(としかつ 盛岡藩主 20万石)に預けられ、その子・出雲守頼元をはじめ、二、三男まで同じく士籍を削り去られる。 そもそもことは郡上八幡藩主金森(かなもり)頼錦(よりかね)が、延享4(一七四七)年幕府の奏者番になったところからはじまった。この役は将来幕閣の中枢にもと嘱目された若手大名がつく役職で、そこで有能と認められると、やがて三奉行の筆頭役寺社奉行の兼帯(正珍がそうだった)を命ぜられ、さらには大坂城代、京都所司代を経て、若年寄、老中へと途がひらけたポストである。いわば幕政の幹部候補生といったポストであったので、若い頼錦がその前途に野望をいだいても無理からぬものがあった。そのため彼は家臣に資金(出世金)の調達を命じ、また家臣たちも少々の無理をしてもこれに応えようとしたのであった。

そもそもことは郡上八幡藩主金森(かなもり)頼錦(よりかね)が、延享4(一七四七)年幕府の奏者番になったところからはじまった。この役は将来幕閣の中枢にもと嘱目された若手大名がつく役職で、そこで有能と認められると、やがて三奉行の筆頭役寺社奉行の兼帯(正珍がそうだった)を命ぜられ、さらには大坂城代、京都所司代を経て、若年寄、老中へと途がひらけたポストである。いわば幕政の幹部候補生といったポストであったので、若い頼錦がその前途に野望をいだいても無理からぬものがあった。そのため彼は家臣に資金(出世金)の調達を命じ、また家臣たちも少々の無理をしてもこれに応えようとしたのであった。 ふむ、と、手元の上・下で2100ページを越える笠井助治さんの大著『近世藩校に於ける学統学派の研究』(吉川弘文館 1969.3.30)で、田中藩の項を開いた。

ふむ、と、手元の上・下で2100ページを越える笠井助治さんの大著『近世藩校に於ける学統学派の研究』(吉川弘文館 1969.3.30)で、田中藩の項を開いた。 将軍(家重)への定例のご拝賀の日にあたっていたので、諸大名や重臣たちが登城していた。

将軍(家重)への定例のご拝賀の日にあたっていたので、諸大名や重臣たちが登城していた。 犯人・板倉修理勝該は、自分を廃嫡にしようとした本流・板倉板倉周防守勝清(かつきよ 安中藩主 2万石)の板倉巴紋と細川宗孝の九曜紋を見間違えての刃傷だったというが、よほど目が悪かったか、殿中が薄暗かったか。

犯人・板倉修理勝該は、自分を廃嫡にしようとした本流・板倉板倉周防守勝清(かつきよ 安中藩主 2万石)の板倉巴紋と細川宗孝の九曜紋を見間違えての刃傷だったというが、よほど目が悪かったか、殿中が薄暗かったか。

中村吉右衛門丈=鬼平のVTRでは、[6-5 大川の隠居]は独立短篇としてでなく、[8-4 流星]と合わせて、スペシャル長篇となっており、題名も[流星]のほうが取られている。

中村吉右衛門丈=鬼平のVTRでは、[6-5 大川の隠居]は独立短篇としてでなく、[8-4 流星]と合わせて、スペシャル長篇となっており、題名も[流星]のほうが取られている。 『オール讀物』平成元年(1990)7月臨時増刊号[鬼平犯科帳の世界](のち文春文庫に改編)に、池波さんが寄せた「著者が選んだ鬼平ベスト5」では、

『オール讀物』平成元年(1990)7月臨時増刊号[鬼平犯科帳の世界](のち文春文庫に改編)に、池波さんが寄せた「著者が選んだ鬼平ベスト5」では、 館の係に希望を申し出たが、初めて受けた相談らしく、PCで検索---ったって、google みたいに史料の内容まで入力しているわけではないから、書名であたりをつけるだけ。

館の係に希望を申し出たが、初めて受けた相談らしく、PCで検索---ったって、google みたいに史料の内容まで入力しているわけではないから、書名であたりをつけるだけ。  さらに奥から出されたのが池谷盈進さん『現代語訳 田中藩史譚』(1994刊)。

さらに奥から出されたのが池谷盈進さん『現代語訳 田中藩史譚』(1994刊)。

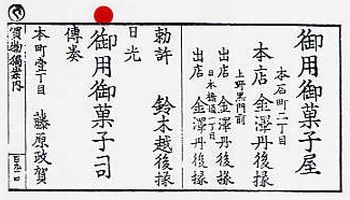

ついでだから、稲垣史生編『三田村鳶魚 武家事典』(青蛙房 1959.6.10 四版)から、[書院番(補)]を写す。笹間良彦『江戸幕府役職集成』(雄山閣)も、ほとんどこれの引き写しだから。

ついでだから、稲垣史生編『三田村鳶魚 武家事典』(青蛙房 1959.6.10 四版)から、[書院番(補)]を写す。笹間良彦『江戸幕府役職集成』(雄山閣)も、ほとんどこれの引き写しだから。

最近のコメント