与詩(よし)を迎えに(11)

「長谷川さま。お部屋へお導きいたします」

荷運びの雲助・〔風速(かざはや)〕の権七(ごんしち)を見送った銕三郎(てつさぶろう)が引き返すと、上がりがまちに、女中の衣装に着替えた都茂(とも)が待っていた。

「おや。都茂どのは、女中もなさるのかな」

銕三郎が問いかけた。

「あら。わたしはもともと、〔めうが屋〕の女中でございますよ。たまたま、お嬢さまのお迎えに平塚まで出向いただけなんです」

「都茂さんが女中頭とは、これは、好運というもの」

「なんの運でございます?」

「小田原宿で供の藤六(とおろく)を先発させてしまったので、いささか、こころ細くおもっていたところなのです」

「長谷川さまがこころ細いだなんて、信じられません。なんでしたら、その藤六さんとやらの代わりに、わたしが府中までお供をしてもよろしゅうございますよ」

「そんな冗談を言うと、ここのご亭主に叱られますぞ」

「いいえ。本気です」

なにが可笑しいのか、都茂は笑いころげた。

そこへ、むすめ風に着替えて奥から現れた阿記(あき)が、

「都茂さん。長谷川さまがお困りじゃありませんか。ムダ口をいってないで、早く、ご案内をおし」

都茂は、阿記に見えないようにちろりと舌をだしてから、改まった口調で、

「いい塩梅(あんばい)に、離れのお客さまが、朝、お発ちになっておりましたので、そちらを、長谷川さまに---との主人の申しつけでございます」

「それはかたじけない」

ほとんどの湯治の客たちは、表の2階に逗留している。

離れは、母屋から半丁ほど離れたしもた家風につくってあり、表の雑音がほとんど達しない。

「忍びあいに向いていますな」

「今夜、わたしが忍んで参ってもよろしゅうございますよ」

「いや。母上に叱られます」

「冗談なのに、長谷川さまは正気なんだから。湯舟は、この戸の向こうです。誰も参りませんから、お独りでごゆっくり、お疲れをおほころばせくださいませ。なんでしたら、わたしが背中をおこすりしてもよろしゅうございます」

「いや。ありがたいが---」

「こんなおばあちゃんだと、お母上に叱られます、ですか」

都茂は、また、笑いころげながら、いささかうらめしげな光がこもった目を伏せた。

母屋へ引き返す都茂に、銕三郎がやさしく言った。

「ご女中頭どの。拙が湯浴(ゆあ)みを終えたころあいに、ご亭主どのへ、ここへ顔をお見せくださいと頼んでおいてくだされませぬか」

「承知いたしましてございます」

背を向けたまま、都茂が応じた。

硫黄(いおう)の臭いの強い、黄色い色合いの湯が湯舟にあふれている。

真水のあがり湯で流してもながしても、肌についたつるつるが落ちない。

部屋へ戻ると、炬燵(こたつ)に炭火が入っていた。

高地なので、冷気が、まだきつい季節だ。

〔めうが屋〕の亭主・次右衛門がやってきた。

「ご亭主どのは、この地にお永いのでしょうか?」

「畑宿(はたしゅく)村から婿に入って、30年になります」

「それは、それは。ところで、ご同業の三島宿本陣・樋口伝左衛門どののことですが---」

「去年、お亡りになりました先代のほうですか、それとも、襲名なさったいまの伝左衛門どの---」

「えっ?、伝左衛門どのがお亡くなりになった---存じませぬでした」

「去年のいまごろ、脳卒中とうかがっております」

「で、襲名なさったのは、ご子息?」

「いえ---お嬢さまに、府中の脇本陣・〔大万屋〕さんから婿ををお迎えになって---」

「お嬢さまって---4年前に泊まったときには、いなかったようだが---」

「先代は艶福な方らしく、脇におつくりになっていて、お嫁にお出しになったのに、数年で後家におなりになり、幸いといっては失礼にあたりますが、先代のご内儀が3年前に歿されたので、家へ入れになったのだそうでございます。それはお美しくお上品な、芯のしっかりなさったご新造さんだそうで---お名は、なんでも、お芙美(ふみ)さんとか、お芙沙(ふさ)さんとか---」

「あの芙沙---さん」

「はい。同業の仲間内では、あの方がお継ぎになったから、〔樋口屋〕はご安泰、と評判です」

「ほう。いちど、お目どおりを願いたいものですな」

「ご紹介状をしたためましょうか」

「いや---じつは、こたびも、三島での宿は〔樋口屋〕がとってあるのです」

次右衛門が引きさがったあと、銕三郎は掌の汗をぬぐっていた。

(おれが宿泊したら、お芙沙はどんな顔をするだろう。歓待してくれるか。4年前の夜のことはなかったこととして黙殺するか。宿賃を前払いしているのだから、おれが行くことは存じていることになった)

炬燵に足をいれて横になっているうちに、うとうと、まどろんだらしい。

「長谷川さま」

声にあけた目のまん前に、女の顔が---。

「あっ」

凝視。

「なんだ、阿記どのか」

「なんだ、阿記どのか--とは、どういう意味でございますか?」

(国芳『江戸錦吾妻文庫』[扉絵])

銕三郎が起きあがると、阿記は差し向かいの形で、炬燵の反対側に足を入れた。

「長谷川さま。お気にさわったら、いつでも、そのようにおっしゃってください」

阿記は、そう、前置きしておいて、父・次右衛門から、銕三郎が、〔樋口屋〕のお芙沙と面識があるのではないかと聞いたが、

「長谷川さま。4年前のお旅で、後家になられたばかりのお芙沙さんと、わけありにおなりになったのではございませんか?」

「阿記どのは、客商売の老舗育ち、さすがに鋭い---なれど、4年前といえば拙は、まだ、14歳ですぞ」

「なにが、まだ---なものですか。大人のおんなからみれば、14歳は、りっぱな男性でございます」

「ほう---」

「ごまかさないでくださいませ。大人のおんな、と申し上げました。つまり、結婚とかなにかを考えなくてもいいおんなということです」

「なるほど---」

「まだ、しらっぱくれていらっしゃいますね。観念して、白状なさいませ。なにがあったのでございますか? 4年前にお芙沙さんと---」

銕三郎のあたまの中には、いつもの絵が浮かんでいた。

(歌麿『歌まくら』[後家の睦]部分)

【参照】2007年7月16日[仮(かりそめ)の母・芙沙(ふさ)]

2007年7月24日[仮(かりそめ)の母・お芙沙(2)]

「阿記どの。拙からの問いにお答えくださったら、拙も正直にお話しします。阿記どののこんどの里帰りは、ただの里帰りですかな。それとも---」

「はい。縁切りのつもりの里帰りです。もう、平塚へは戻りません。旬日で、鎌倉の松ヶ浦の尼寺・東慶寺へ足かけ3年(実際は丸2年)、お世話になるつもりでおります。父母も承知でございます。

はい、わたしは告白しました。こんどは、長谷川さまの側でございます。さあ、さあ---さあ、さあ」

「なぜ、拙とお芙沙さんのことに、おこだわりになるのですか?」

「また、ずるい。でも、申しあげます。〔樋口屋〕さんに、お泊りなってはなりません。お芙沙さんにとっても、長谷川さまにとっても、よい結果にはなりません」

「拙も、そのつもりになってきております。これで、阿記どのご推察どおりの返答になりましたね」

「許してさしあげます」

2人は、はればれと笑った。

銕三郎は、成人期の関門の一つを無事に越えたつもりになった。

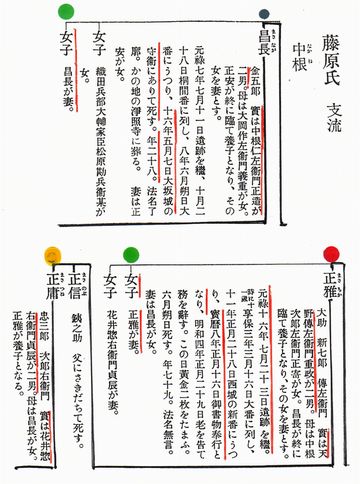

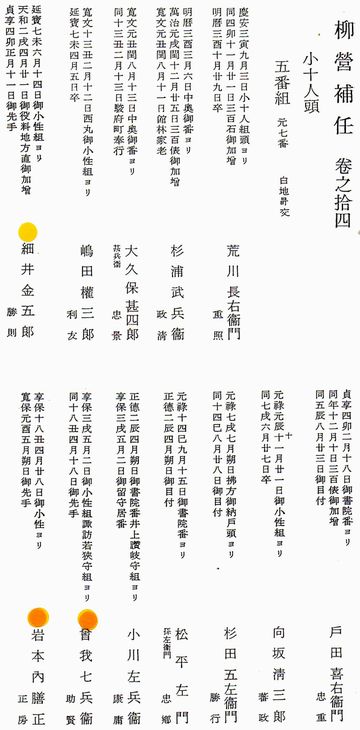

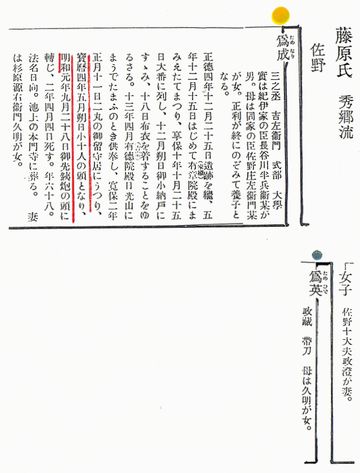

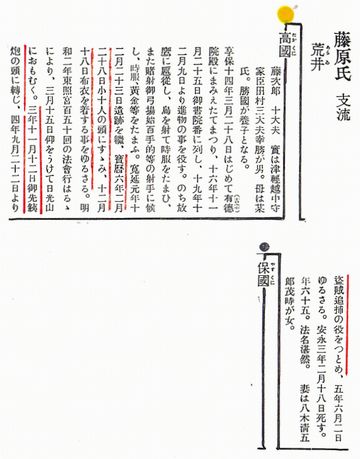

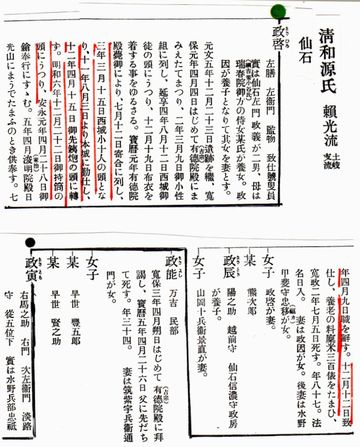

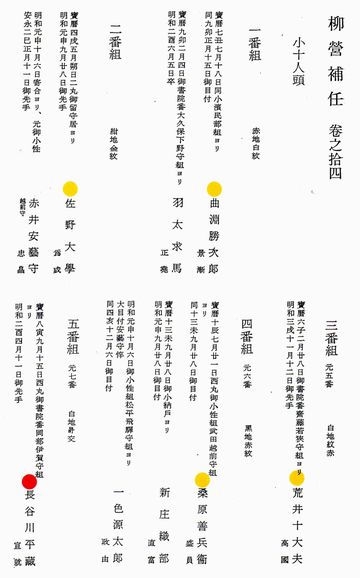

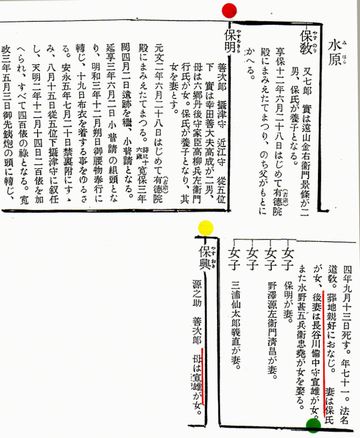

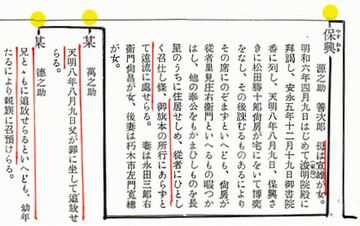

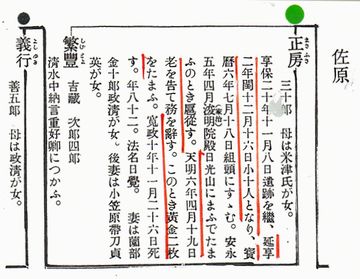

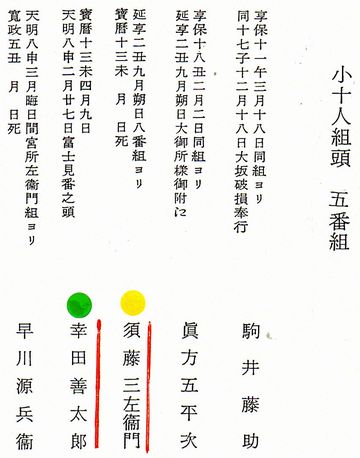

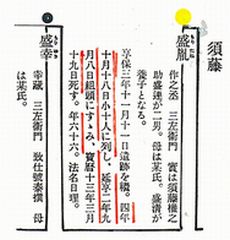

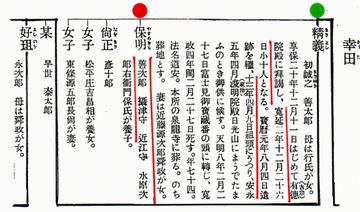

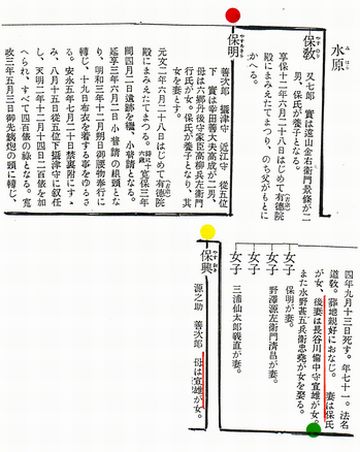

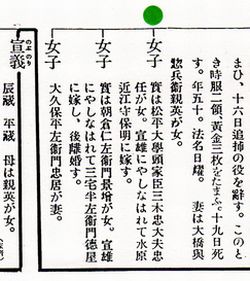

多可の嫁ぎ先---水原(みはら)善次郎保明(やすあき 40歳 小普請組 150俵)の家紋の〔丸に三橘〕である。

多可の嫁ぎ先---水原(みはら)善次郎保明(やすあき 40歳 小普請組 150俵)の家紋の〔丸に三橘〕である。

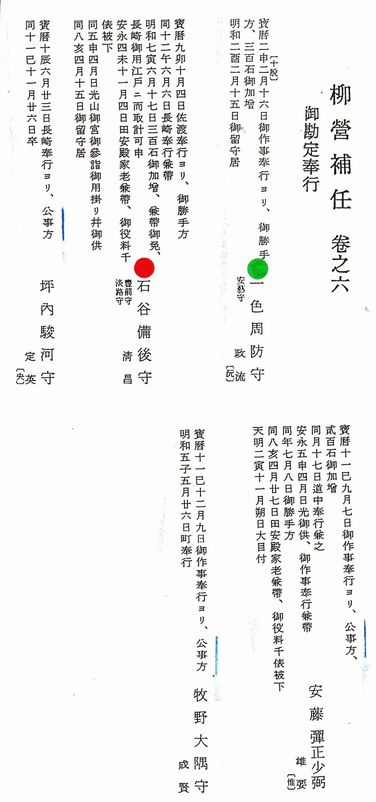

池波ファンなら、田沼意次(をきつぐ)と女武芸者の文字からは、『剣客商売』のヒロイン・佐々木三冬を連想する。

池波ファンなら、田沼意次(をきつぐ)と女武芸者の文字からは、『剣客商売』のヒロイン・佐々木三冬を連想する。

最近のコメント