〔瀬戸川〕の源七(4)

4日後。やはり法恩寺門前の蕎麦屋〔ひしや〕。入れこみの奥の卓---。

座りこんでいるのは、銕三郎(てつさぶろう 20歳)と岸井左馬之助(さまのすけ 20歳)、菊新道(きくじんみち)の旅篭〔山科屋〕へ宿泊して探索してきた井関録之助(ろくのすけ 16歳)の3人。

録之助は、はじめての大人っぽい仕事をしてのけて、すっかり興奮している。

だから、微に入り、細をうがった報告をする。

それを、要領よくちぢめて書くと、こうなる。

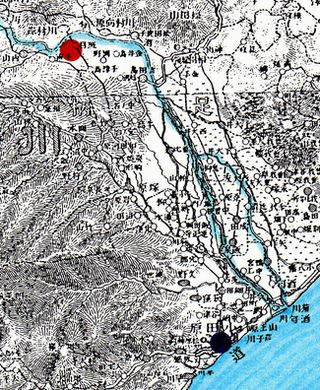

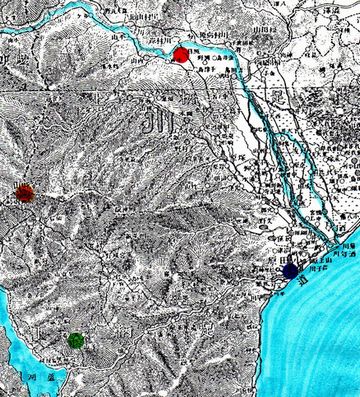

2日前の昼すぎ、録之助は、武蔵国八王子在の鑓水(やりみず)村の郷士の息子が、江戸へ剣術の修行にきたというふれこみで、〔山科屋〕へわらじを脱いだ。

〔山科屋〕を推したのは、鑓水村で一刀流の道場を開いている岩倉岩之進(いわのしん)師ということにした。

「その、岩倉岩之進っていうのは、何者かね?」

左馬之助が口をはさんだ。

「父上の知り合いに、仙洞院の番士として京で勤めた人がいましてね、その人が帰府談で、岩倉という小うるさい公家さんに手をやいたとこぼしていたのをおもいだしたので、上方出の〔山科屋〕なら、岩倉って姓に恐れ入るかとかんがえて---」

「芸が細かいね」

村長(むらおさ)振りだしの道中手形は、火盗改メ方が贋作してくれた。

前日に八王子を発(た)ち、新宿で一泊した態(てい)に。

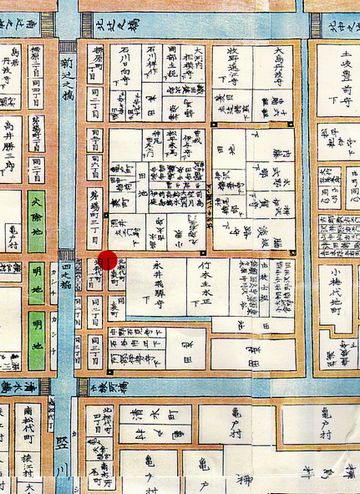

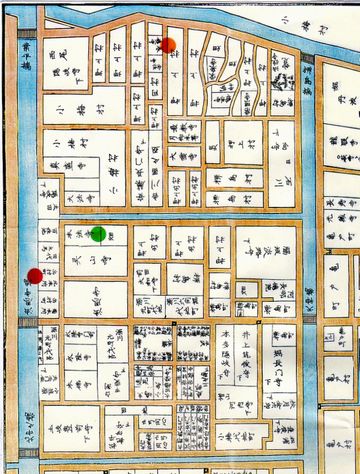

府内入りの当日、録之助は、本所・石原町の自家から、わざわざ、土ぼこりで名高い水道橋へ遠まわりして野袴の裾やら足袋をほこりにまみれさせ、通旅籠町の〔山科屋〕へたどりついたのだという。

「はは。水道橋のほこり眼鏡(めがね)を知っていたとは、さすが、世間通じの録だ」

これは、笑いをおさえた銕三郎。

「冷やかさないでください。これでも、真剣に考えた末ですから---」

「ごめん、ごめん」

「ところがね、岸井さん。驚くではありませんか、岩倉という剣客は、ほんとうにいたんですよ」

「なに?」

「〔狐火(きつねび)〕の勇五郎---〔狐火〕なにがしというのは、勇五郎って名前なんです。その勇五郎が、帳場で岩倉先生の門下の若者が投宿したって聞いたらしく、それはなつかしい、ぜひ、岩倉先生の近況をお聞きしたいから、夕食をごいっしょに---っていわれたのには、困りまました」

「そりゃあ、困ったろう」

「どう切り抜けた?」

録之助は、いまの師・高杉銀平の師範ぶりや言動を話すと、それが岩倉岩之進にぴったりだったという。

「一流の剣客というのは、共通したところがあるんだなあ」

純情な左馬之助は感に堪えたように言ったが、銕三郎は、〔狐火〕が芝居をしたとおもった。

(おそらく、録を試したのであろう。油断のならない〔狐火〕。もしかすると、あの時の狸寝入りを、〔瀬戸川(せとがわ)〕)なんとやらが見破ったのかもしれない)。

「その夕食に、〔瀬戸川〕とかは、お相伴しなかったかい?」

「いました。源七(げんしち)といって、齢のころは50前ってとこですかね。小柄ですが、躰全体がぴしっとしまっている、鋭いって感じの男で、しじゅう無言で、こちらが話すことを聞きながしていました」

「ほかには?」

女が一人。20歳前のむすめむすめした感じがのこっているお静って名前のとおりに無口な女(こ)で、勇五郎も自分のむすめのように扱っていたという。

なんでも、半年ばかり前から愛宕下の〔井筒や〕という水茶屋に出ているのを、毎日のようにつれだしているらしい。

「録や。茶汲み女のことはどうでもいい。〔狐火〕というのは、どういう男だった?」

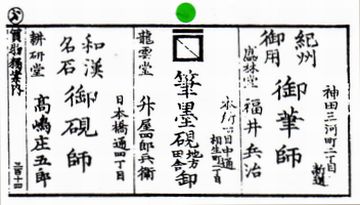

「年齢は40すぎ。なんでも、京の河原町で、小じんまりした骨董屋をやっていて、上客がたくさんついているとか、言ってました。たしかに、名のある骨董屋の主(あるじ)らしく、万事がおっとりと上品でした。〔瀬戸川〕の源七は、大番頭だそうで---もっとも、商人のようには見えませんでしたがね」

「なんに見えた?」

「そうですねえ、あの隙のない気くばりからいうと、すごく眼はしの利く職人かなあ」

「骨董屋の番頭なら、眼はしが利いて、あたり前だろう?」

「いえ、そういう眼はしではないのです。油断を見せないっていいますか、一分の間違いも見逃さないっていうか---」

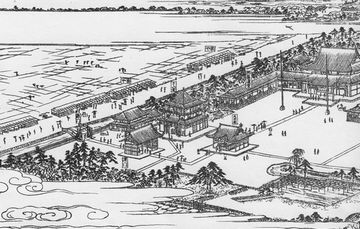

宿の古手の女中にそれとになくさぐりを入れたら、〔狐火〕と〔瀬戸川〕は、ここ数年、年に2,3回、仕入れと売り込みに江戸へ下ってきており、そのたびに〔山科屋〕へ宿をとっているという。

小田原に囲っている妾に男の子がいるらしいが、こんどのように、水茶屋の女を連れだして同宿したのは初めてとも。

ここ3日、お静を泊めているらしい。

4日前から、忠助(ちゅうすけ)という名の、東本所のはずれあたりで居酒屋をやっている男が、お静の身請けに一役買っているように、旅籠側は見ているが、なにしろ上客なので、みんな、見て見ぬふりをしているんだと。

「これだけ探り出せば、長谷川さんはご満足であろうと、1泊だけで切り上げました」

「ちゃっかりしてるぅ。それでは1分(ぶ 約4万円)以上、残したろう?」

「残ったらくださるとの、約束は約束ですから---」

左馬之助がおぼえていた。

「おい、録。泊まった晩の夕飯も、〔狐火〕の奢りだったとか言っていたな? だったら、素泊まりではないか」

「ふ、ふふふ。はい。きょうの、この店の蕎麦代は、わたくしが持ちます」

「あたり前だ。は、ははは。金主と払い方の、どっちへ礼をいえばいいんだか---」

若い時には、このような他愛もない冗談でも、友情を深めるこやしになる。

【参照】〔瀬戸川(せとがわ)〕の源七 (1) (2) (3)

「おまさどのは、自分の名前の漢字として、どの字が気に入ったかな?」

「おまさどのは、自分の名前の漢字として、どの字が気に入ったかな?」

「なあに、銕つぁんのためなら、いつでも死ぬよ」

「なあに、銕つぁんのためなら、いつでも死ぬよ」 縄つきとなって出て来た法楽寺の直右衛門の前へ、

縄つきとなって出て来た法楽寺の直右衛門の前へ、 彦十が、血に染(そ)んだ土間から、小さな珊瑚玉の簪(かんざし)を拾いげ、平蔵へ見せた。

彦十が、血に染(そ)んだ土間から、小さな珊瑚玉の簪(かんざし)を拾いげ、平蔵へ見せた。

そうおもいながらも、便利な使い走りを兼ねた狂言まわしという見方を永いあいだ、ふっきることができなかった。

そうおもいながらも、便利な使い走りを兼ねた狂言まわしという見方を永いあいだ、ふっきることができなかった。

そもそも、彦十は、相模のどこの生まれだったのか?

そもそも、彦十は、相模のどこの生まれだったのか?

文庫巻13[熱海みやげの宝物]では、鬼平と東海道の相模の内を往復している。

文庫巻13[熱海みやげの宝物]では、鬼平と東海道の相模の内を往復している。 この10数人の中で、もっとも毛色が変わっているのが、文庫巻11[雨隠れの鶴吉]篇 の主役である〔雨隠(あまがく)れ〕の鶴吉である。

この10数人の中で、もっとも毛色が変わっているのが、文庫巻11[雨隠れの鶴吉]篇 の主役である〔雨隠(あまがく)れ〕の鶴吉である。 「で、いまの男---江口の音吉というのは?」

「で、いまの男---江口の音吉というのは?」

池波さんが、山田次朗吉師著『日本剣道史』(1925刊 復刻=再建社版 1960.5.20)を口をきわめて称揚し、鬼平ファンなら、せめてその通論だけでも---とすすめているが、同書の入手はきわめて困難だし、古書店にあっても高値である。

池波さんが、山田次朗吉師著『日本剣道史』(1925刊 復刻=再建社版 1960.5.20)を口をきわめて称揚し、鬼平ファンなら、せめてその通論だけでも---とすすめているが、同書の入手はきわめて困難だし、古書店にあっても高値である。 (上泉伊勢守秀綱を描いた長編『剣の天地』(新潮文庫 1997.8.25)p94 伊勢守との決闘に向かう門人・土井甚四郎に師・十河九郎兵衛が言う。「負けるやも知れぬとおもうこころには、遅れを生ずる。ゆえに勝敗をはなれ、わが一剣に。これまでの修行のすべてを托(たく)し、伊勢守へ立ち向って見よ」)

(上泉伊勢守秀綱を描いた長編『剣の天地』(新潮文庫 1997.8.25)p94 伊勢守との決闘に向かう門人・土井甚四郎に師・十河九郎兵衛が言う。「負けるやも知れぬとおもうこころには、遅れを生ずる。ゆえに勝敗をはなれ、わが一剣に。これまでの修行のすべてを托(たく)し、伊勢守へ立ち向って見よ」) (文庫巻15『雲流剣』p37 新装版p38 鬼平が言う。「高杉先生は、江戸も外れの出村町へ、百姓屋を造(つく)り直した藁(わら)屋根の道場を構え、名も売らず、腕を誇(ほこ)らず、自然にあつまってきたおれたちのような数少ない門人を相手に、ひっそりと暮しておられたが---名流がひしめく大江戸の剣客の中でも、おれは屈指(くつし)の名人であったと、いまでもおもうている」)

(文庫巻15『雲流剣』p37 新装版p38 鬼平が言う。「高杉先生は、江戸も外れの出村町へ、百姓屋を造(つく)り直した藁(わら)屋根の道場を構え、名も売らず、腕を誇(ほこ)らず、自然にあつまってきたおれたちのような数少ない門人を相手に、ひっそりと暮しておられたが---名流がひしめく大江戸の剣客の中でも、おれは屈指(くつし)の名人であったと、いまでもおもうている」) (文庫巻8[明神の次郎吉]p97 新装版p103 高杉銀平師は銕三郎と左馬之助によく言ったという。「剣術もな、上り坂のころは眼つきが鋭くなって、人にいやがられるものよ。その眼の光を殺すのだよ。おのれの眼光を殺せるようにならなくては、とうてい強い敵には勝てぬし---ふ、ふふ、おのれにも打ち勝てぬものよ」)

(文庫巻8[明神の次郎吉]p97 新装版p103 高杉銀平師は銕三郎と左馬之助によく言ったという。「剣術もな、上り坂のころは眼つきが鋭くなって、人にいやがられるものよ。その眼の光を殺すのだよ。おのれの眼光を殺せるようにならなくては、とうてい強い敵には勝てぬし---ふ、ふふ、おのれにも打ち勝てぬものよ」) (『剣客商売』巻8[狂乱]p160 新装版p175 で、秋山小兵衛は石山甚市をさとして、「真の剣術というものはな、他人(ひと)を生かし、自分(おのれ)も生かすようにせねばならぬ」と。)

(『剣客商売』巻8[狂乱]p160 新装版p175 で、秋山小兵衛は石山甚市をさとして、「真の剣術というものはな、他人(ひと)を生かし、自分(おのれ)も生かすようにせねばならぬ」と。) 霧の七郎]p37 新装版p38 で鬼平は辰蔵をさとす。「お前のすじの悪いのはわかっておる。なれど、坪井(主人)先生に日々(ひび)接することのみにても、お前のためになることだ」)

霧の七郎]p37 新装版p38 で鬼平は辰蔵をさとす。「お前のすじの悪いのはわかっておる。なれど、坪井(主人)先生に日々(ひび)接することのみにても、お前のためになることだ」) 鬼平と左馬の、高杉銀平師ゆずりの一刀流の剣の妙技を、あますところなく活写しているのは、文庫巻11[土蜘蛛の金五郎]が第一とおもう。

鬼平と左馬の、高杉銀平師ゆずりの一刀流の剣の妙技を、あますところなく活写しているのは、文庫巻11[土蜘蛛の金五郎]が第一とおもう。

秘太刀を授かることを免許皆伝ともいうが、これを主題とした池波さんの好短編が、[剣法一羽流](同題の講談社文庫の収録 1993.5.15)である。

秘太刀を授かることを免許皆伝ともいうが、これを主題とした池波さんの好短編が、[剣法一羽流](同題の講談社文庫の収録 1993.5.15)である。 また、さまざまな流派名と秘剣をえがくのを得意とした作家が藤沢周平さんで、畏友の故・向井 敏くんが『海坂藩の侍たち -藤沢周平と時代小説-』(文藝春秋 1994.12.20)で勘定した剣技剣法は、「主人公側だけでも、驚くべし、五十に余」り、「これほど多くの剣技を扱った作家は他に例がない」らしい。

また、さまざまな流派名と秘剣をえがくのを得意とした作家が藤沢周平さんで、畏友の故・向井 敏くんが『海坂藩の侍たち -藤沢周平と時代小説-』(文藝春秋 1994.12.20)で勘定した剣技剣法は、「主人公側だけでも、驚くべし、五十に余」り、「これほど多くの剣技を扱った作家は他に例がない」らしい。 その年の『週刊朝日』の剣豪シリーズで、[上泉伊勢守]を担当したための取材であった。

その年の『週刊朝日』の剣豪シリーズで、[上泉伊勢守]を担当したための取材であった。 [上泉伊勢守]が『週刊朝日』こ載ったころ、ぼくは仕事柄、米国のDDBというクリエイティブな広告代理店に入れあげていて、年に春秋2回ずつニューヨークへ取材にでかけていて、この作品は読んでいなかった。

[上泉伊勢守]が『週刊朝日』こ載ったころ、ぼくは仕事柄、米国のDDBというクリエイティブな広告代理店に入れあげていて、年に春秋2回ずつニューヨークへ取材にでかけていて、この作品は読んでいなかった。

池波さん絶賛の『日本剣道史』は、小野派一刀流について、こう記述する。

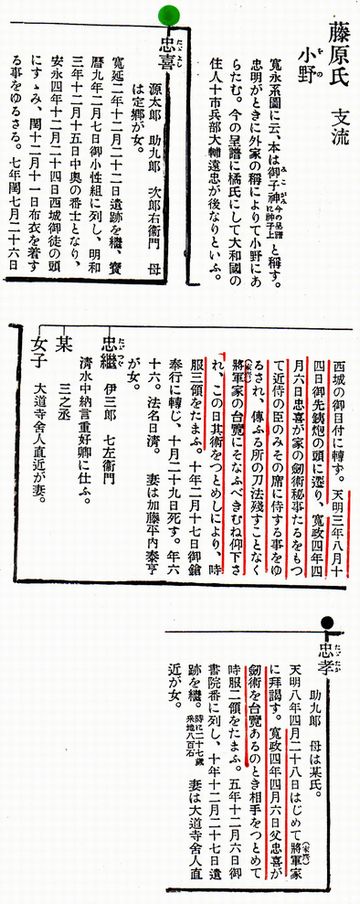

池波さん絶賛の『日本剣道史』は、小野派一刀流について、こう記述する。 長谷川平蔵と先手組で同僚だった次郎右衛門忠喜は、六代目にあたる。

長谷川平蔵と先手組で同僚だった次郎右衛門忠喜は、六代目にあたる。

史料は、『徳川禁令考』の2123(享和8年 (1723) 11月 )で、現代文に直すと、概要、次のようなものである。

史料は、『徳川禁令考』の2123(享和8年 (1723) 11月 )で、現代文に直すと、概要、次のようなものである。

最近のコメント