〔風速(かざはや)〕の権七の口入れ稼業(2)

「浅田うじの流派は?」

「一刀流杉浦派と申しても、ご納得いきますまい。唯心一刀流の一派でござる」

銕三郎(てつさぶろう 24歳)の問いかけに、浅田剛二郎(ごうしじろう 31歳)が応える。

浅田浪人は、いかめしい名前に似合わず、いかり肩ではあるが、痩身で、背も高くはない。

なにより、目が澄んでいて、やさしげである。

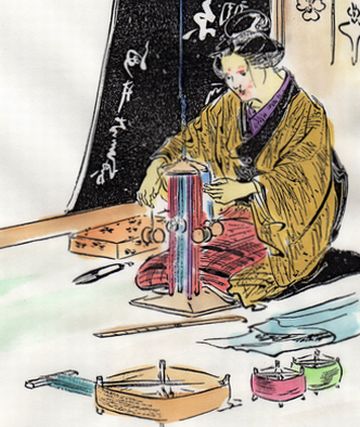

小浪(こなみ 30歳)が出した茶をおしいそうにただいて口へはこぶさまも、作法にかなっている。

「どちらで、杉浦派をお学びに?」

脇から、取りもち役の井関録之助(ろくのすけ 20歳)が言葉をはさんだ。

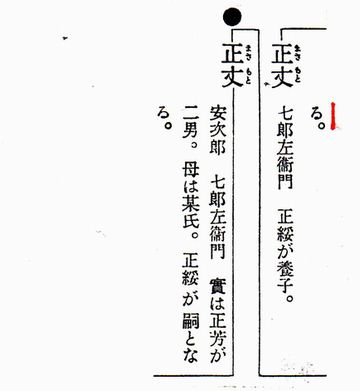

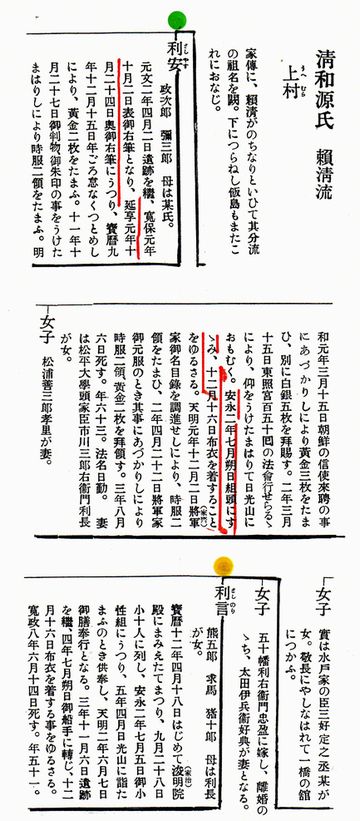

「杉浦流は、古藤田俊定(としさだ)師から、わが師のご実父・杉浦三郎太夫正景(まさかげ)先生へ伝わり、そこで一派となったのでござるゆえ、とうぜん、笠間で修行しました」

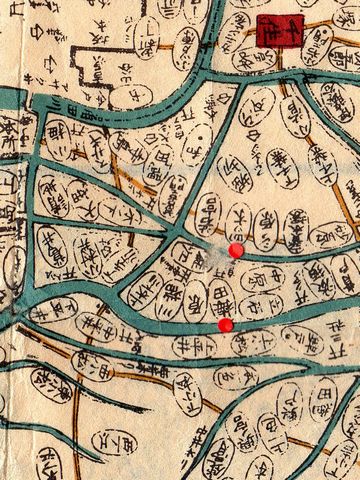

「笠間といえば、牧野(越中守 貞長 さだなが 39歳 8万石)侯の---?」

これは、岸井左馬之助(さまのすけ 24歳)である。

左馬之助は、はやくも、剛二郎の唯心一刀流の腕と試合をしたくて、むずむずしている様子をかくさない。

浅田浪人は落ち着いたものである。

「お蔵番をつとめておりましたが、妻のことで家中の者とあらそいができ、相手にひどい怪我をさせましたので、扶持をはなれて、江戸へ参りました」

今助(いますけ 22歳)が引き取った。

「浅田さんの内室が、てめえの姉貴なんでやす」

「それで、今助どのが、浅田うじのお世話を---?」

「さいです」

銕三郎は、剛二郎が浅草寺の奥山で蝦蟇の油売りをしていたことも、今助とのかかわりも納得した。

「じつは、田原町(たはらまち)の質屋〔鳩屋〕への口を見つけてきたのですが、身元がたしかなご浪人でないとと、きびしく言われました。いわれてみれば、あっしの素性は、香具師の小頭。元締にしても堅気とはいえません。それで、長谷川さまにおすがりを---」

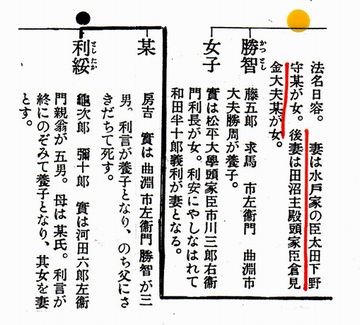

「いや。拙もまだ部屋住みの身、身元引きうけは無理です。ただ、こころあたりはあります。酒亭〔須賀〕のご亭主の権七(ごんしち)どのです。権七どののことは、長谷川の本家で、先手・弓の7番手の組頭、太郎兵衛正直(まさなお 61歳 1450石)が保証します」

経緯(いきさつ)を、湯釜のところから小浪が、不安げに気をくばっていたが、銕三郎が受諾したのを見定め、そっと肩をおろした。

(小浪は、〔木賊(とくさ)〕の林造(りんぞう 60歳)の持ちものだが、その子の今助ともできているらしい。どう決着がつくのやら)

銕三郎は、市井のそういう生ぐさいもつれも、あるていどはわかっているつもりだが、やはり合点がいかない。

いかないといえば、浅田浪人が漏らした、藩をでるほどのもめごとになったという妻の行跡についても想像がおよばない。

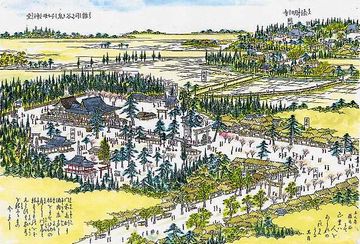

信玄は軍を南下させて浜松城の方角にむかわせ、三方原台地の北部を横断する道を選定した。むろん三方原台地の南端に城を構えている家康を挑発するためである。

信玄は軍を南下させて浜松城の方角にむかわせ、三方原台地の北部を横断する道を選定した。むろん三方原台地の南端に城を構えている家康を挑発するためである。 読みはかなり正鵠(せいこく)をうがっているし、表現もいかにも宮城谷さんのものである。

読みはかなり正鵠(せいこく)をうがっているし、表現もいかにも宮城谷さんのものである。

菅沼組に捉えられたのは、〔墓火〕の秀五郎の妾としては用ずみの、お末(すえ)であった。

菅沼組に捉えられたのは、〔墓火〕の秀五郎の妾としては用ずみの、お末(すえ)であった。 銕三郎が、お代わりを頼んで、新しい茶がきたとき、

銕三郎が、お代わりを頼んで、新しい茶がきたとき、

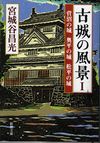

宮城谷光昌さん『古城の風景 1 菅沼の城、奥平の城、松平の城』(新潮文庫 2008.4.1)に、

宮城谷光昌さん『古城の風景 1 菅沼の城、奥平の城、松平の城』(新潮文庫 2008.4.1)に、 宮城谷さんが小説にした菅沼氏は、東三河の野田城に本拠を置いていた、いわゆる野田菅沼の三代記で、『風は山河より 全5巻』(新潮社 2006.12..1~)となって結実している。

宮城谷さんが小説にした菅沼氏は、東三河の野田城に本拠を置いていた、いわゆる野田菅沼の三代記で、『風は山河より 全5巻』(新潮社 2006.12..1~)となって結実している。 池波さんは、この短編を書くにあたっての観点を、[時代小説について]と題したエッセイに、

池波さんは、この短編を書くにあたっての観点を、[時代小説について]と題したエッセイに、

宮城谷昌光さん『風は山河より 全5巻』(新潮社 2006.12..1~)は、野田菅沼家に光をあてた大河小説である。

宮城谷昌光さん『風は山河より 全5巻』(新潮社 2006.12..1~)は、野田菅沼家に光をあてた大河小説である。

退去ぎわに寺僧は、お守りを久栄に渡し、帯締にでもさげておくようにとの言葉をそえた。

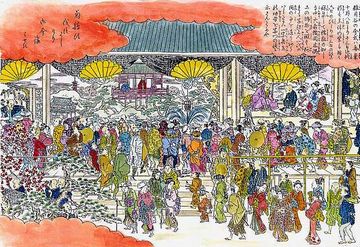

退去ぎわに寺僧は、お守りを久栄に渡し、帯締にでもさげておくようにとの言葉をそえた。 お仲は〔橘屋〕の座敷名である(そのときは、まだ、お留 33歳)で、南本所・弥勒寺の塔頭(たっちゅう)・竜光院前の五間堀から舟にのった。

お仲は〔橘屋〕の座敷名である(そのときは、まだ、お留 33歳)で、南本所・弥勒寺の塔頭(たっちゅう)・竜光院前の五間堀から舟にのった。 武家の初々しい新造らしい薄紅色の揚げ帽子が、久栄にはよく似合っている。(清長 久栄のイメージ)

武家の初々しい新造らしい薄紅色の揚げ帽子が、久栄にはよく似合っている。(清長 久栄のイメージ)

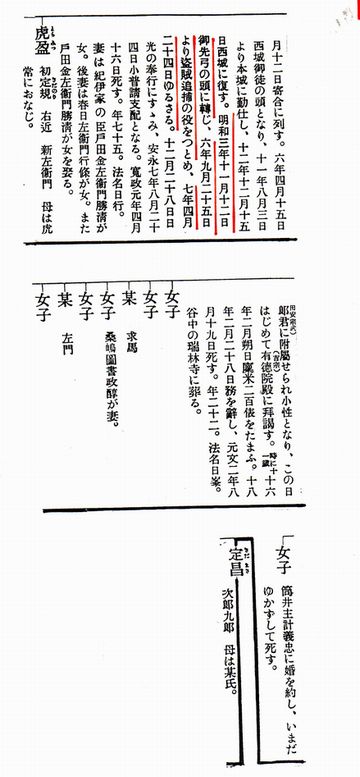

御側用人・田沼主殿頭意次(おきつぐ 51歳 遠江・相良藩主 2万石)、加判の列に準じられ、侍従に任じ、加秩五千石を賜ひ、諸老とともに祗候すべしと命じらる。昵近(じっこん)の職兼る事故(もと)の如し(訳:側(そば)用人の職はそのまま兼ねよ。 肖像画)。

御側用人・田沼主殿頭意次(おきつぐ 51歳 遠江・相良藩主 2万石)、加判の列に準じられ、侍従に任じ、加秩五千石を賜ひ、諸老とともに祗候すべしと命じらる。昵近(じっこん)の職兼る事故(もと)の如し(訳:側(そば)用人の職はそのまま兼ねよ。 肖像画)。 水しぶきの向こうから、鹿が一頭、姿をみせた。

水しぶきの向こうから、鹿が一頭、姿をみせた。

銕三郎は、高杉師にはもちろん、左馬之助にも、小野田治平にも洩らさなかったが、栄五郎の指を落とすことで、〔中畑(なかばたけ)〕のお竜(りょう 30歳)の無念を晴らしてやったつもりである。(歌麿 お竜のイメージ)

銕三郎は、高杉師にはもちろん、左馬之助にも、小野田治平にも洩らさなかったが、栄五郎の指を落とすことで、〔中畑(なかばたけ)〕のお竜(りょう 30歳)の無念を晴らしてやったつもりである。(歌麿 お竜のイメージ)

最近のコメント