「紅花の手ぬぐいの小男が、印伝(いんでん)革でつくった指つきの手袋をはめた手で、おなじく印伝革製の大ぶりの袋から鉄菱(てつびし)をつかみだしては、間合いをはかりながら廊下板に置くと、手下のひとりが金鎚で軽く打っていたのです」

恐怖にふるえながらも、お仲(なか そのときはお留 とめ 32歳=当時)は、しっかりと目にとめていたのである。

「えらい! よくも見据えていてくれた。で、印伝革と、なぜ、わかったのかな?」

銕三郎(てつさぶろう 22歳 のちの鬼平)は、お仲の観察眼をほめて、いい気にさせた。

ほめられたほうは、口が軽くなって、ついでに、いろんなことをおもいだす。

「あれって、鹿皮からつくるのですよね? でも、甲州でつくった細工ものだけが印伝と呼んでいいことになっているんですってね」

お仲が口をとがらせるようにして話したところによると、お留だったお仲が19のときまで育った出羽(でわ)国村山郡(むらやまこおり)成生(なりう)あたりでも、鹿皮をなめしたものを売るのを生業(なりわい)としていた家々があったが、「しし皮」と呼んで、「印伝」とは呼べなかった。

「甲州の鹿皮細工師たちが、甲府勤番支配をつうじてお上(かみ)に働きかけ、地場特産品としていたのかもしれないな。勤番支配だった叔父が、2年前、逝ったので、裏の経緯(いきさつ)が訊けない」

銕三郎は、お仲にいいわけをした。

このあたりの按配が、ますます冴えてきている。

「叔父さまが勤番のお頭だったなんて、すばらしい。あたしなんかには、もったいないような若さまなのですね」

「親類は親類でしかない。お仲だって、わが家の親類と寝ているつもりではあるまい? 拙との出事(でごと セックス)を堪能しているんだろう?」

「わかりきったことを聞かされると、お仲は悲しゅうなります。命の恩人である若よりほかに、寝るはずがないではございませんか」

(栄泉『古能手佳史話』部分 イメージ)

ところで、このブログは、小説でもなければ、エッセイでもない。

『鬼平犯科帳』への理解を深め、より面白く読むための手引きをめざし、終着は何年先になるか知れないが、未完の巻24『誘拐』を補筆して、おまさ(39歳?)を救出する予定にしている。

だから、そのためなら、何をぶちこんでもいいとおもっている。

だから、そのためなら、何をぶちこんでもいいとおもっている。

28年前---1980年10月号から68回---つまり5年8ヶ月、ある月刊誌に『日本の老舗』を連載した。1回1店で68店。雑誌の経営母体が変わって、連載は中断となった。

68店のうち、東京に現在する15店は『江戸の老舗』(誠文堂新光社 1982.6.9)として刊行した。刊行日がたまたま満52歳の誕生日で、52冊目の自著となった。

閑話休題。

連載の中に、甲府市の〔印伝屋〕を取材したものがあるので、抜粋・引用したい。

火盗改メに関係なとはいえない江戸のある制度に触れている。

『大菩薩峠』と甲府

少年の頃の、ヒリヒリと胸が焦げるような読書の快感を、いままた、楽しんでいます。

50歳前後の男性の方なら、宿題や試験を気にしながら『怪傑黒頭巾』や『神州天馬峡』を読みふけった少年時代の体験をお持ちでしょう。

いま、私を30数年前に連れ戻したのは、富士見書房が『時代小説文庫』と銘うって刊行を始めた中里介山の未完の大作『大菩薩峠』(全20冊)です。

幼なかった頃には、第4巻あたり(同文庫の1冊目)までしか読んでいませんでしたので、この機会にと思い立ちました。

さすがに、宿題や試験はありませんが、大人にはヤボ用という邪魔ものがあります。心ならずもそれを無視しながら読みつづけるわけですから、胸のヒリヒリがよみがえるわけです。

改めてこの大作を読んでみると、少年時代には洞察がとどかなかった部分があまりにも多くて、いまさらながら驚いています。

桑原武夫さんが『大菩薩峠』(文庫)2冊目の解説に述べている、日本人意識の3層---ーつまり、最表層の西洋文化の影響を受けてか近代化した部分(作中では駒井能登守に代表される)、次の儒教的な日本文化の層(机竜之助に試合に負けて死ぬ八王子同心---宇津木文之丞の弟、兵馬に代表される)と、その下のドロドロとよどんだ土俗的な層、といった見解にも興味がありますが、登場してくる諸人物の描き方にも感心している始末なのです。

『大菩薩峠』そのものにこだわっていると、今回の老舗---印伝屋にいつまでたっても到達しませんから、適当に切りあげましょう。

しかし、『大菩薩峠』の第8巻から第15巻あたりまでは、甲府が舞台になっています。

〔印伝屋〕も甲府でつづいてきた老舗です。

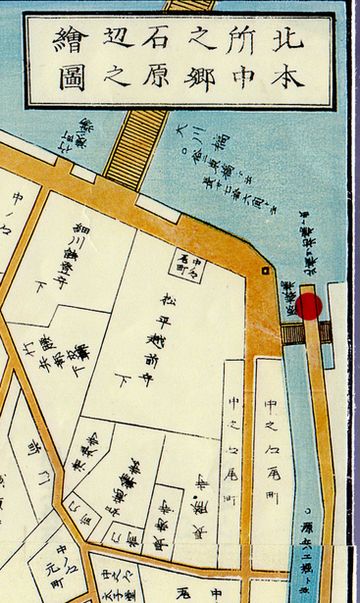

甲府について、第14巻(同文庫では10冊目)に---

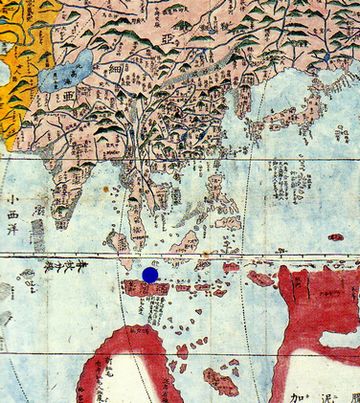

甲斐国(かいのくに)甲府(こうふ)の土地は太古(おおむかし)は一面の湖水であったということです。

---湖では人間がすめまいと、稲積地蔵(いなづみじぞう)尊が2人の神様と相談して、山の一角を蹴破って水を富士川へ落とし、瀬立不動(せだてふどう)様が川の瀬を均(なら)して水が滞(とどこお)らないようにしたというのです。

2人の神様とは、蹴作(けさく)明神と穴切明神です。

そういう名の神仏がいまも残って祀(まつ)られているのですから、甲府の湖底説はほんとうのことなのかもしれません。

【ちゅうすけ注】穴切大神社

蹴作はgoogleで検索できない。ご存じの方はご教示を。

太宰治は作家らしい直感で---

甲府は盆地である。四邊、皆、山である(略)。大きい大きい沼を、掻乾(かいぼし)して、その沼の底に、畑作り家を建てると、それが盆地だ。もっとも甲府盆地くらゐの大きい盆地を創るには、周囲五、六十里もあるひろい湖水を掻乾しなければならぬ。(『新樹の言葉』)

---と、その形容をかつての湖底と表現しています。

つづいて、「派手に、小さくも、活気のある」「ハイカラな文化の、しみとほってゐる」町と、ほめあげてもいます。

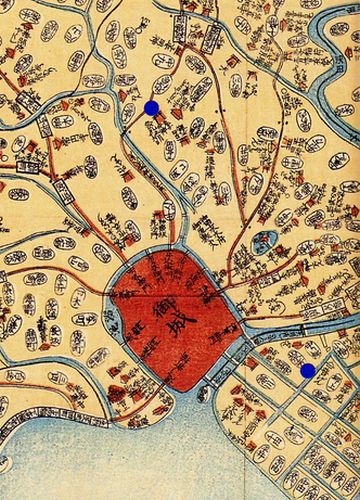

さて、先に名前をだした駒井能登守は甲府勤番支配です。

徳川家康は甲府を直轄領として、小普請(こぶしん)組から五百石以下、ニ百石以上の旗本をニ百人。勤番として送りこみました。

別に与力が二十騎と同心が百人。彼らの上に立ったのが勤番支配で『大菩薩峠』に---、

ニ千石高の芙蓉間詰(ふようのまづめ)であります(中略)。御役地(おやくち)は千石で本邸は江戸にあって住居は甲府に置く(第十一巻『駒井能登守の巻』)

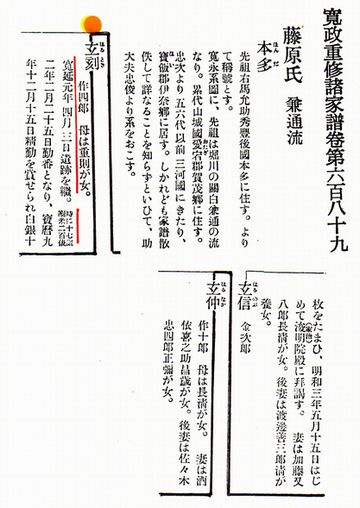

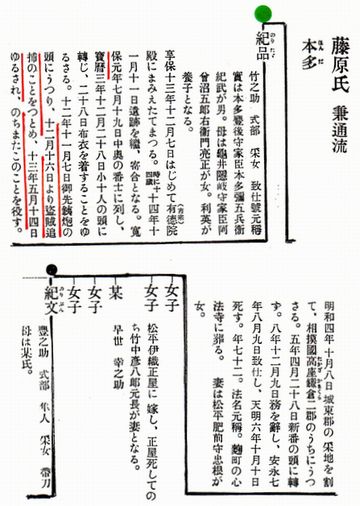

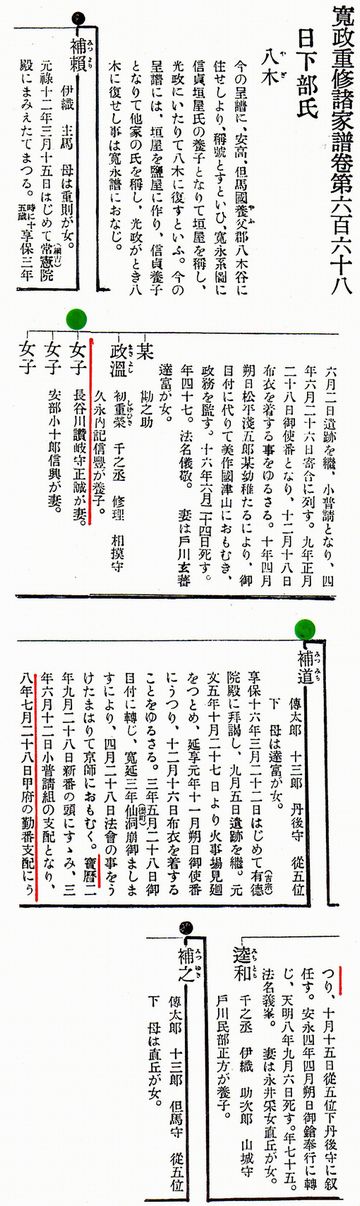

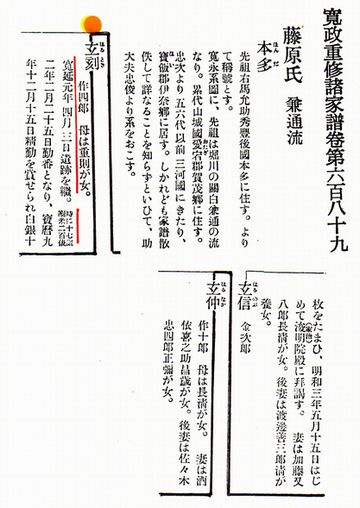

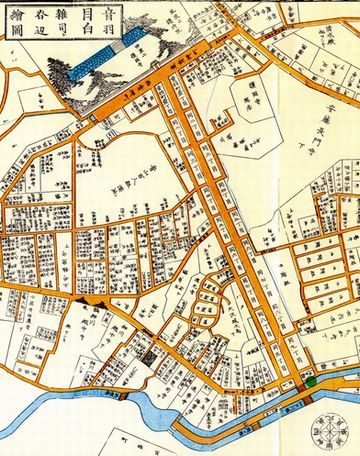

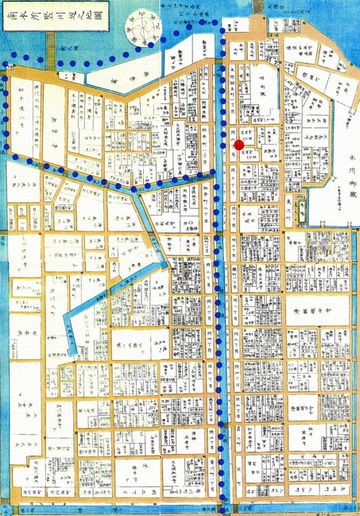

【ちゅうすけ注】甲府勤番の士として、長谷川平蔵宣雄(のぶお 30歳=当時)といっしょに遺跡相続をゆるされた中の一人が、本多作四郎玄刻(はるとき 21歳 200石)を2008年6月30日~[平蔵宣雄の後ろ楯] (15) (16)

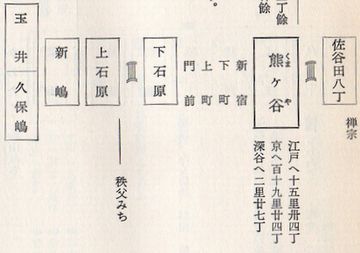

(甲府勤番・本多作四郎玄刻の個人譜)

『柳営補任』は、勤番支配とはせず、勤番頭の呼称をつかっている。玄刻のときの頭は、長谷川讃岐守正誠(まささね 53歳=当時 4070石 長谷川宣雄の従兄)

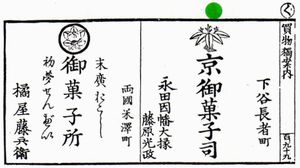

〔印伝屋〕の小冊子には、「四百年の伝統を誇る由緒ある袋物」とあります。

四百年といえば、武田信玄(1521~73)の時代です。

そういえば、信玄袋というのもあります。もっとも、信玄袋は明治中期から流行したもので、信玄弁当を入れたための命名です。

三つ重ねの信玄弁当も『嬉遊笑覧』(文政13年刊)によると、「もと甲州より出たる雑話の説によれば、信玄の作りし物にあらず」だそうです

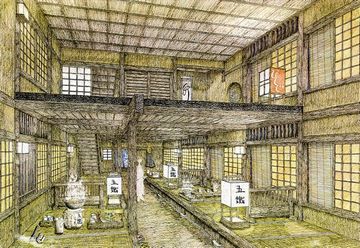

江戸の火事羽織を加工

明治維新と大震災と大空襲で、家伝の史料をほとんど失っている東京の老舗の取材に苦労してきた私は、十三代つづいている地方都市の老舗というので大いに期待して中央本線に乗り込みました。

ところが、甲府市中央三丁目---旧甲州街道沿い八日町の〔印伝屋〕の上原勇七ご当主に会って最初にいわれたのが、

「昭和二十年七月六日の空襲で家も店も蔵もみんな焼けて、史料がないのです」

唯一の手がかりは、上原家が天文十一年(1542)の信玄の諏訪攻めにより、信濃の永明(えいめい)村上原(現・茅野市)から甲府へ移ったということ。

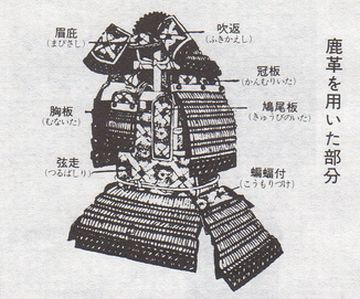

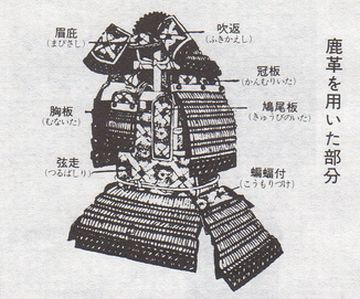

初代上原勇七が印伝を家業としたのは江戸中期からということですが、その前から鹿革細工(主として、甲冑の吹返 ふきかえし、冠板 かんむりいた、胸板 むないたなど)に従っていたとするとうなずけます。

(甲冑の鹿革を用いた部位)

延喜(えんぎ)五年(905)---古今和歌集ができた年に「信濃国から緋革(あけかわ)五張、上野(こうずけ)国からは緋の革十五張」が朝廷に献上されています」(井戸文人『日本嚢物(ふくろもの)史)』大正5年刊)

もっとも、当時、日本で革といえば鹿のそれを指し、延喜式には鹿の皮の産地として、伊賀、尾張、遠江(とおとうみ)、伊豆、甲斐、相模(さがみ)、武蔵、上総(かずさ)、常陸(ひたち)、信濃、陸奥(むつ)、出羽、能登、因幡(いなば)、出雲(いずも)、美作(みまさか)、備前、備中、安芸(あき)、阿波、伊予の二十一ヶ国があけられていますから、鹿革加工が信濃の特産だったとはいいきれません。

また、〔印伝屋〕につながる印伝革は、『三田村鳶魚(えんぎょ)・江戸生活事典』(青蛙房)の「印伝の皮財布」の項に---

印伝皮(注:正しくは革の字をあてる)は、甲州の名産です。甲州から江戸へ出したものです。

今も甲州には印伝屋が軒を並べてあります。

江戸の火事羽織は皮の羽織です。火消屋敷或は外大名の皮羽織があります。それの古いのが皆甲州へ年々沢山行っております。彼方で印伝の法を伝えるというのが甲州にあります。

それは皮羽織は多年着ているから皮が柔らかくして、いつまで経っても皮がきれなくて、財布や何かに極くよろしいのです。

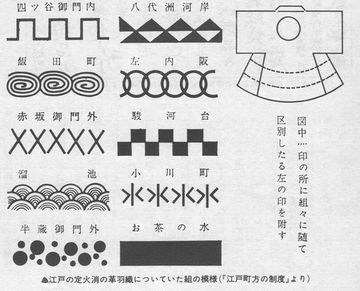

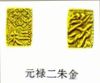

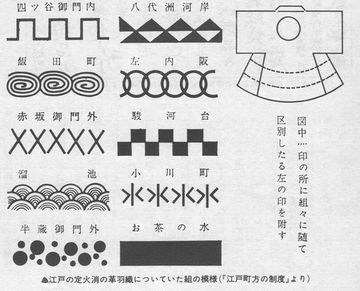

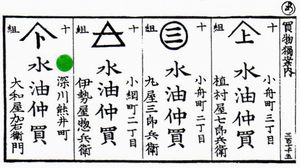

明治二十五年から約一年四ヶ月、『朝野新聞』に連載された『徳川制度』は、『江戸町方の制度』と改題されて新人物往来社から出版されています。これによりますと、当時の消防の組織は、

消防 定火消

方角火消

町火消

諸大名自家自衛の火消

の四種類゛ありのました。

定火消は、宝暦元年(1751)に八組に減じられた旗本による消防隊です。

半蔵御門外(弓)

溜池霊南坂上(鉄砲)

御茶の水(弓)

八代洲河岸(鉄砲)

市ヶ谷左内坂上(弓)

飯田町九段坂上(鉄砲)

赤坂御門外(弓)

駿河台(鉄砲)

と、江戸城をめぐる要所要所に常駐し、役宅を構え、頭(かしら)一人に与力六騎、同心三十人が任命されていました。

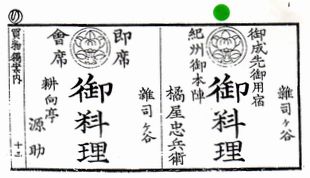

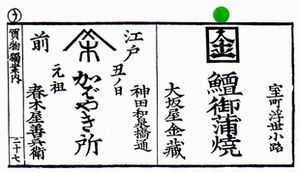

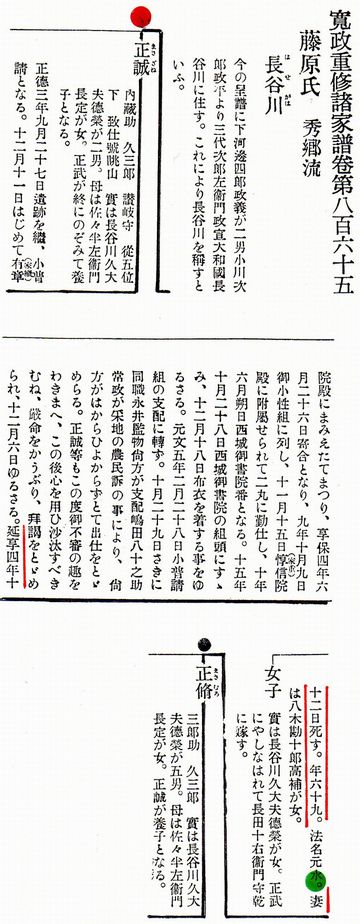

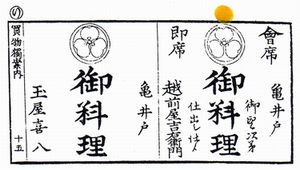

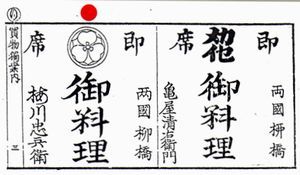

(定火消の革羽織の組別の文様)

頭は四千石以上の大身旗本です。同心以下は平常は弓箭(ゆみや)や鉄砲の術を習ったのです。

彼らに、革羽織、革股引、革頭巾が支給されました。

革頭巾や革羽織には、それぞれの組の印が染め抜かれていました。

さて、たびたび大火に逢って消火に従事し、水を浴び、火に焙(あぶ)られると、羽織も股引もたちまち破損し退色します。

そうしますと、頭から。引き換えといって新品が支給されますが、古いほうを返却するわけではないのです。で、古顔にもなってくると、枚数もたまります。新旧二枚を残して、あとは売りとばして金に替えたものです。これを革替えといって、余禄としたものです(『江戸町方制度』)

---なぜ新旧二枚ずつ残したかといえば、炎の加減を見て、

「今日は水をかぶりそうだぞ」

と判断したら古い羽織をひっかけて出動し、遠くで観戦の日には新しい羽織ででかけるためです。

天保年間(1830~43)で革衣装一式は約五両(注:1両=15万円換算)だったといいますから、頭の出費はたいへんだったでしょう。

方角火消も消防夫は茶色の革羽織を着ました。

いろは四十八組の町火消も革羽織を用いたと『守貞漫稿』にあります。

そうしますと、古革羽織の量は相当のものだったのではないでしょうか。

(後略)

「お仲。早速に、古府中(甲府)の印伝屋をあたらせてみるよ。なにか、手がかりが得られそるかもな」

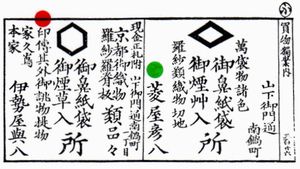

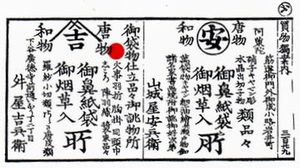

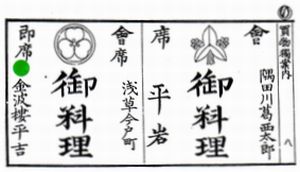

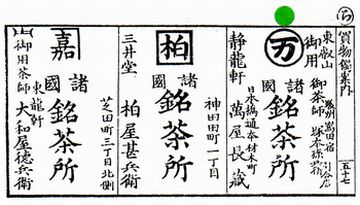

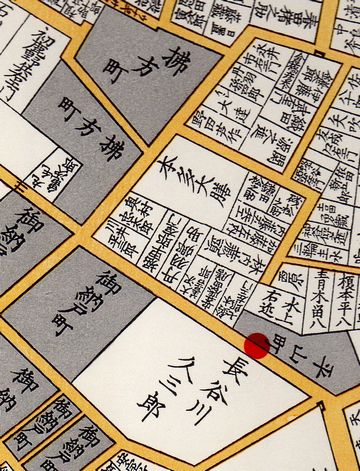

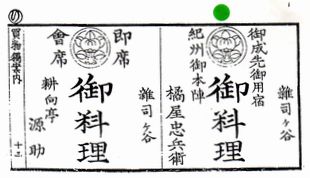

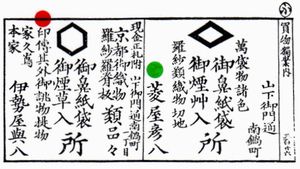

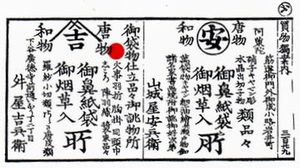

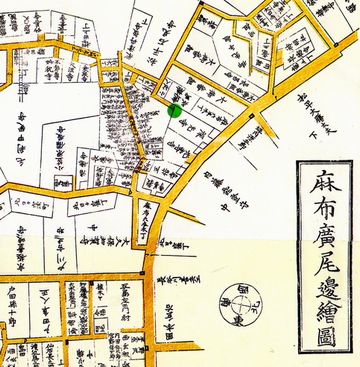

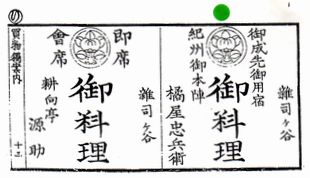

【ちゅうすけ注】江戸で印伝を扱っていた袋物問屋は『江戸買物独案内』(文政7年刊 1824)では、上段左の〔伊勢屋〕がそのことを記す。下段左の〔舛屋〕は、火事羽織などの受注を謳っている。

(上段左=〔伊勢屋〕印伝 右=〔菱屋〕 下段左〔舛屋〕火消羽折

『江戸買物独案内』 文政7年刊 1824)

池波さんは、上段右の〔菱屋〕を『鬼平犯科帳』巻19[引き込み女]に借用。p270 新装版p279 おまさの旧友の女賊・お元が引き込みに入り、養子で当代の彦兵衛に駆け落ちをもちかけられる悲恋ものに仕上げている。

『鬼平犯科帳』で袋物問屋が登場する話は、巻2[妖盗葵小僧]で、弟を婿にやった先の若嫁が葵小僧(あおいこぞう)に犯されて腰の動きを合わせたことを恥じて心中されてしまう、実家の兄〔吉野屋〕治兵衛p121 新装版p134 を初めとして10篇ほどある。

(国芳『枕辺深閨梅』口絵 部分 葵小僧のイメージ)

巻21[男の隠れ家]---芝・宇田川町の〔吉野家〕の当代に成り上がったものの、家付き女房に頭があがらないために、偽侍姿で街を歩いてうっぷんばらしをしている清兵衛と盗賊〔玉村(たまむら)〕の弥吉の友情話が、現代の若い男たちを風刺しているようで、ぼくは気に入っている。

【参照】[〔橘屋〕のお仲] (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)

田兵衛が火で、お竜が水とも、たとえられている。

田兵衛が火で、お竜が水とも、たとえられている。

なぜというに、まっとうな盗賊なら守らなければならない三つの戒律(おきて)---、

なぜというに、まっとうな盗賊なら守らなければならない三つの戒律(おきて)---、

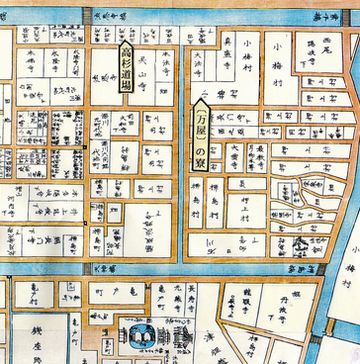

「〔万屋〕が、小梅村の寮へ生活費をとどけてきたついでに、わたしの用心棒料を2ヶ月分、前払いしてくれたのです」

「〔万屋〕が、小梅村の寮へ生活費をとどけてきたついでに、わたしの用心棒料を2ヶ月分、前払いしてくれたのです」

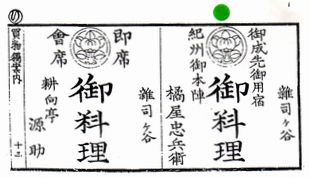

指つき手袋ともで4両2分の仕立て賃は、すべてを、いまどき珍しい元禄2朱金で支払った。(図版は弘文堂『江戸学事典』より)

指つき手袋ともで4両2分の仕立て賃は、すべてを、いまどき珍しい元禄2朱金で支払った。(図版は弘文堂『江戸学事典』より)

だから、そのためなら、何をぶちこんでもいいとおもっている。

だから、そのためなら、何をぶちこんでもいいとおもっている。

「お絹どのの父親は---?」

「お絹どのの父親は---?」 (キャプション 昔高田四ツ家町に住せし久米といへる者、一人の母に孝あり。家元より貧しく孝養心のままならぬをなげき、つねに当所の鬼子母神へ詣し、深くこのことを祈りしに、寛延二年の夏思いつきて、麦藁をもて手遊びの角兵衛獅子の形を造り、当所にて商いしに寛延ニ年(1749)の夏、ふと思いつきて、麦藁もて手遊びの角兵衛獅子の形を造り、これを当所にて商いひしに、その頃はことに参詣多かりしかば、求むる人夥しく、つひにこの獅子のために身栄え、心やすく母を養ひたりとぞ。至孝の徳、尊神の冥慮にかんひしものなるべし)

(キャプション 昔高田四ツ家町に住せし久米といへる者、一人の母に孝あり。家元より貧しく孝養心のままならぬをなげき、つねに当所の鬼子母神へ詣し、深くこのことを祈りしに、寛延二年の夏思いつきて、麦藁をもて手遊びの角兵衛獅子の形を造り、当所にて商いしに寛延ニ年(1749)の夏、ふと思いつきて、麦藁もて手遊びの角兵衛獅子の形を造り、これを当所にて商いひしに、その頃はことに参詣多かりしかば、求むる人夥しく、つひにこの獅子のために身栄え、心やすく母を養ひたりとぞ。至孝の徳、尊神の冥慮にかんひしものなるべし)

この日のテキストは、『鬼平犯科帳』文庫巻8[明神の次郎吉]。

この日のテキストは、『鬼平犯科帳』文庫巻8[明神の次郎吉]。

14歳のときには、三島で訪れたお芙沙(ふさ 25歳前後=当時)が、そこの内湯で背中を流してくれた。

14歳のときには、三島で訪れたお芙沙(ふさ 25歳前後=当時)が、そこの内湯で背中を流してくれた。

『鬼平犯科帳』の2篇にこの店が登場していることは、すでに8月2日の【注】で明らかにした。

『鬼平犯科帳』の2篇にこの店が登場していることは、すでに8月2日の【注】で明らかにした。

そう、武芳稲荷社の前に、樹齢600年余という銀杏の巨樹がある。法明寺のご住職にお茶をごちそうになったとき、「夜、だれにも見つからないで、あの巨樹を抱いて願うと、子宝をさずかる---といわれています」との話を聞いた。

そう、武芳稲荷社の前に、樹齢600年余という銀杏の巨樹がある。法明寺のご住職にお茶をごちそうになったとき、「夜、だれにも見つからないで、あの巨樹を抱いて願うと、子宝をさずかる---といわれています」との話を聞いた。 こういう料亭を、池波さんはどこからヒントを得て描写したか、興味のあるところである。

こういう料亭を、池波さんはどこからヒントを得て描写したか、興味のあるところである。

強い陽ざしのうえに、川面からの照り返しがあるので、お留が手ぬぐいをかむった。

強い陽ざしのうえに、川面からの照り返しがあるので、お留が手ぬぐいをかむった。

最近のコメント