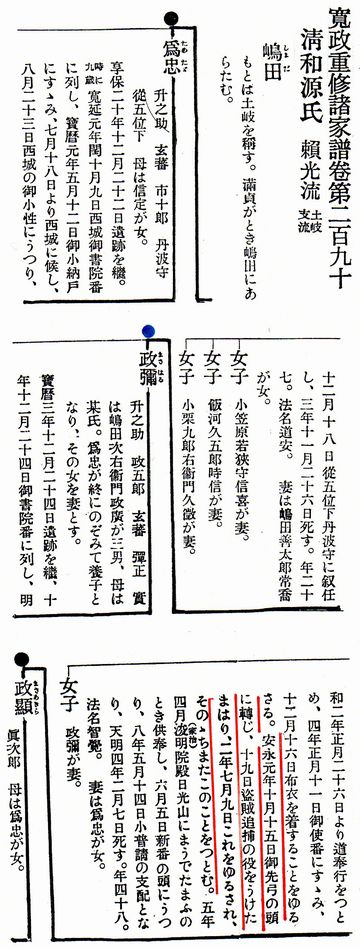

〔蓮沼(はすぬま)〕の市兵衛(7)

数ヶ月も前から、〔須佐十(すさじゅう)〕に、中塗りが上手な茂三(しげぞう 30がらみ)を雇わせる。

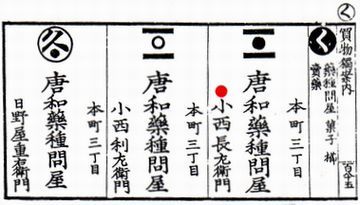

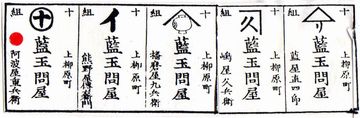

それには、築地・上柳原町の藍玉問屋〔阿波屋〕のかかりつけの棟梁が〔木曾甚〕で、壁塗りには〔須佐十〕に声をかけるという習慣(しきたり)を調べなくてはならない。

その前に、〔阿波屋〕が大きな商いをしていること、土蔵の建て増しをかんがえていることをさぐりださないと。

また、〔阿波屋〕の主人・重兵衛(じゅうべえ 40歳)に、中寿の祝いをさせるには、そんな祝いごとが真言宗にあることを吹きこまないといけない。

さらにいうと、重兵衛がその祝い酒を使用人たちにふるまいそうな夕べの数日前に、ホトケ草を混ぜた番茶の葉袋を買わせておく手くばりをする。

日数をまちがえると、使いのこりのほうの番茶がつかわれるかもしれない。

新しい番茶袋のどのあたりに、ホトケ草を濃く仕込むかが、決め手になりそうだ。

いや、中寿の祝いの朝、かくしていたホトケ草を番茶袋に入れたすという手もある。

もし、探索方の目が茶の行商人に向けば、店の中の共犯者への疑いの目をそらすことにもなる。

中塗りのうまい茂三は、とっくに飛んでいようから、探すのは無駄骨かもしれない。

重兵衛に中寿の祝いを吹きこんだ深川・奥川橋際の万徳院の住職をあたってみるべきだな。

(それにしても、〔蓮沼(はすぬま)〕の市兵衛(いちべえ 50がらみ)という賊、:手はずを大島紬(つむぎ)のようにじつに綿密に織りあげる仁だな。とはいえ、どこかに織りぐるいがあるはずだ)

万徳寺へ向かうために、日本橋川の豊海橋から永代橋へかかった。

寒風に吹かれた大川が、白っぽいさざ波をひろげていた。

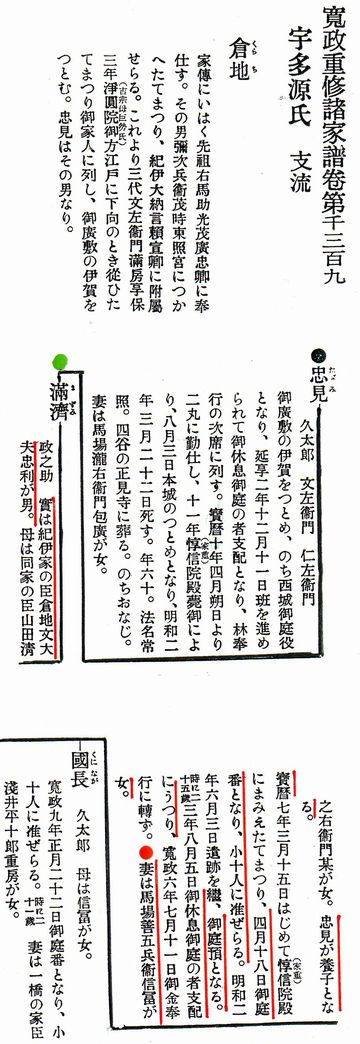

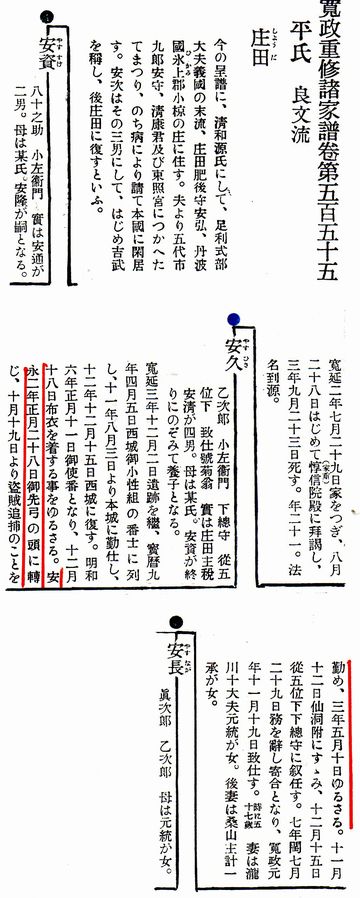

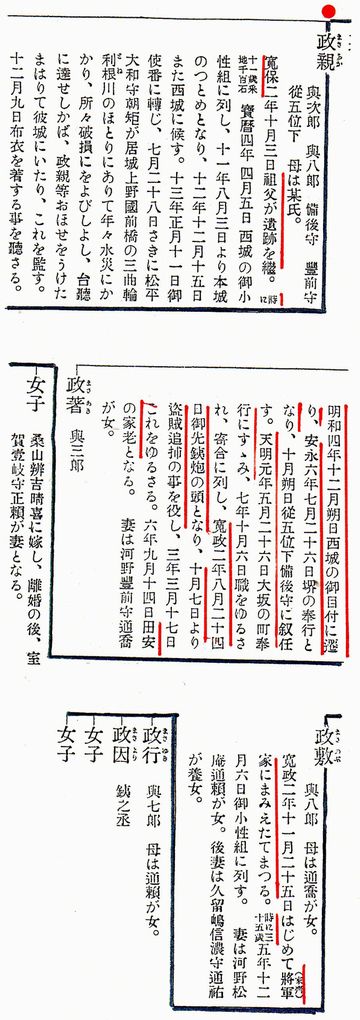

いまの火盗改メ・助役(すけやく)の庄田小左衛門安久(やすひさ 41歳 2600石)組が引きついでいる、この10年間の〔蓮沼〕組とおもえる府内での犯行4件ほどにすぎないという。

先だって松造(まつぞう 22歳)へ、筆頭与力・古郡(こごうり)数右衛門(52歳)がわたしてくれた4件は、

宝暦13年(1763)9月25日 京橋銀座2丁目

乾物類卸〔和泉屋〕清吉 570両余

明和2年(1765)10月6日 室町2丁目

塗物問屋〔木屋九兵衛 645両

明和5年(1768)1月16日 湯島坂上

江戸刷毛本家〔江戸家〕利八 480両

明和7年(1770)4月3日 竜巌島銀町

下り酒問屋〔鹿島屋〕庄助 725両余

このなかで一つだけ変っているのは、刷毛問屋の〔江戸屋〕が、薮入りの、店の者が実家へ帰った晩に襲われていることである。

ほかの3店は、出身が大坂だから、店の使用人も上方からきているので、薮入りといっても浅草あたりで飲食をして夕方には店へ戻っている。

そんなことを考えながら歩いているうちに、万徳院の門をくぐった。

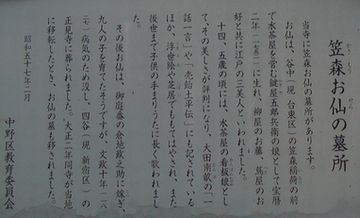

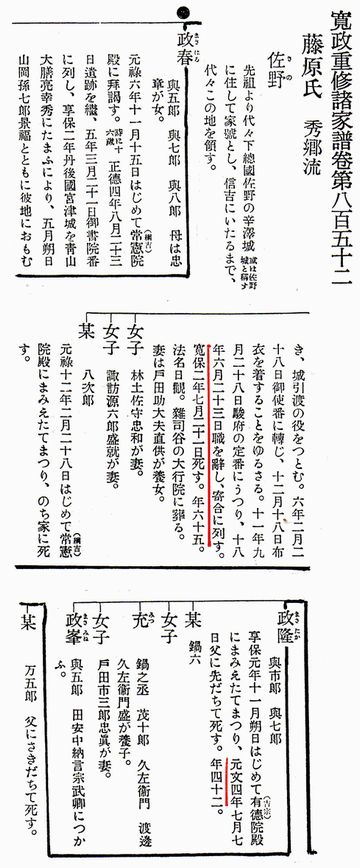

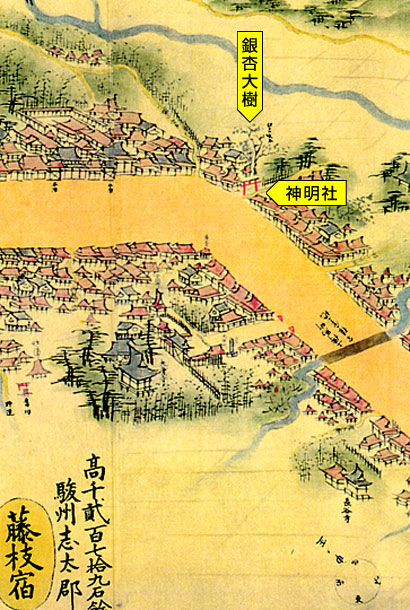

(万徳院 『江東区史』1957刊より)

住職・円海師(68歳)は庫裡(くり)へ平蔵(へいぞう 28歳)を招じ、茶をすすめた。

礼を述べてから、真言宗の宗派を訊いた。

「高野山です」

そういえば、深川八幡宮の別当・永代寺に毎年出開帳する成田山がそうであった。

【ちゅうすけ注】成田山は、いまは真言宗智山派。

平蔵の胸をかすめたのは、この春まで、京都でねんごろにしていた貞妙尼(じょみょうに 享年26歳)の、光を透きとおらせているかとおもえる青みをおびた白い肌であった。

下腹がふれあった感触までよみがえった。

【参照】2009年10月12日~[誠心院(じょうしんいん)の貞妙尼(じょみょうに))]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

誠心院が属していたのは、古義真言宗のうちでも京に本山をおく泉湧寺派であったが、尼は、仏僧たちの横恋慕の犠牲になった。

【参照】2009年10月19日~[貞妙尼(じょみょうに)の還俗(げんぞく) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

貞妙尼の白い肌を、茶寮〔貴志〕の女将・里貴(りき 29歳)の肌にみた。

そういえば、紀州(和歌山県)伊都郡の貴志村も、高野山の寺領であった。

(そんな、おのれがまじわったおんなのことを、懐かしがっているときではない)

短刀直入に訊いてみた。

「ご坊は、40歳の中寿の祝いというのをどこでお学びになりましたか?」

「弘法大師が40歳のときのお書き留めの『性;霊集』というのがあるのをご存じかな?」

逆に訊かれ、頭(こうべ)をふり、

「『性;霊集』は存じませぬが、京の神泉苑(じんせんえん)の老師から、釈迦が寿量(じゅりょう 80歳)で入寂なされたことから、40歳を中寿(なかじゅ)といい、人生の一区切りとすると教わりました」

「ほう。神泉苑の高僧・天空師にご面識がおありとは---」

「亡父が京都町奉行をうけたまわっておりまして---」

「おお、あの長谷川どのご嫡子でありましたか。これは失礼つかまつりました」

(いまさら認めてくれても、もう、用件は済んだ)

それでも平蔵は、かしこまって礼を述べた。

老師がゆっくりと述べた。

「〔阿波屋〕さんに、中寿の祝いの晩に賊が入ったので、祝いにならなかったと考えてはなりませんぞ。その賊は、蔵の有り金を半分のこして去り申した。さらに、一人の怪我人もでなかった---これを寿といわずして、ほかに、いかなような寿がありましょうぞ」

平蔵は、天啓を感得した気分になり、老師に好意をもった。

この円海師とうち解けたことで、その後、平蔵は悪人たちに慕われることにもなるのだが。

最近のコメント