銕三郎、先祖がえり(2)

儒学の〔学而塾〕の帰り、おもいつき、日本橋室町の茶問屋〔万屋〕まで足をのばした銕三郎(てつさぶろう 26歳)を認めた源右衛門(げんえもん 50歳)は、

「これは、長谷川さまの若さま。辰坊(たつぞう 2歳)さまは、そろそろ、あんよでございますか?」

「まだ、這い這いですよ」

「失礼いたしました。ところで、わざのお出ましは、鶴吉(つるきち 10歳)になにかおきたのでございましょうか?」

店の者をはばかって、急に声をひそめた。

源右衛門が女中のおみつ(19歳=当時)iに産ませた鶴吉は、北本所の寮で、乳母のお元(もと 35歳)と暮らしている。

その用心棒として雇われた井関録之助(ろくのすけ 22歳)が、お元とできてしまった経緯(いきさつ)は、すでに述べてある。

【参照】2008年8月22日~[若き日の井関禄之助] (1) (2) (3) (4) (5)

「いや。鶴坊はあいかわらずいたずらざかりです。源右衛門どの、小半刻(こはんとき 30分)ばかり、店を空けれられますか?」

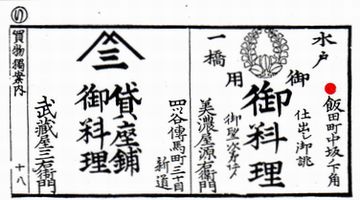

そう誘われるのを待っていたといわんばかりの源右衛門は、銕三郎を近くの浮世小路の蒲焼・〔大坂屋〕の小部屋へみちびいた。

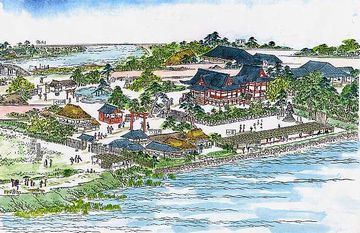

銕三郎は、親類から[ご先祖がえ]と笑われていること、先祖の一人が駿河の小川(こがわ)村(現・静岡県焼津市小川)で製塩や明国との交易をしていた武士であったことを話し、

「商(あはな)いについて、いくつかご指南いただきたいのです」

「どんなことでございましょう?」

「商い人(びと)で、もっとも大切なことというと---?}」

「一に信用、二に信用、三、四がなくて、五に利でしょうか」

「その信用をきずくのは?」

「約束をたがえないこと、虚言しないこと、相手の利を冒さないこと---。虚言のうちには、品物をごまかさないことも入ります。いま、長谷川さまは、ご先祖が駿河の小川と申されましたが、あの近辺で産する茶葉を、伏見ものといつわって高く売るものも同業者のなかにおります。それをつづけておりますと、いつか、信用をなくしてしまいます」

「信用の大切さは、武士もおなじです。利は?}

「お武家さまと商人(あきんど)の違いは、利についての受けとめ方でございましょう。お武家さまは、お上がくださるものをおいただきになっておればよろしゅうございますが、商人はそうは参りません。利を得なければ、商売がまわっていきません」

「利は、売り値から生ずる?」

「いえ。利のもとは仕入れにありといわれております。売り値は、仕入れ値に諸掛かりの一切---使用人の手当て・食費から家賃・倉敷き料、金利、火事にあったときの建て替えの引き当て---引き当てといえば売り掛けがままならなくなったときの貸しだおれも入ります、同業者との付き合いの飲み食い代、店の奥の生活費に、少しばかりの利をのせたものが売り値となります」

「本所の隠居所の掛かりも、井関録之助(ろくのすけ 22歳)の用心棒料もそこにはいって入っているのだな。はっ、ははは」

「それは、仕入れ値の何倍ですか?」

「扱っているものの種類によって異なるとおもいますが、仕入れ値とどっこいどっこいか、すこし上とみていいのではないでしょうか」

「なるほど。ところで、〔万屋〕どののところの、産地からの茶葉の送料は?」

「産地との取り決めで、産地持ちのところと、手前ども持ちとがあります」

「その荷送りの船賃は、風体(ふうたい)ですか、重さですか?」

「そう、風体のことが多いとおもいます」

「いや、お訊きしたのは、風体であれば、抑えに抑えれば、小さくなる---」

「圧すれば圧するほど、茶葉が傷んで、売り値がさがります」

「これは、素人考えでした」

「お武家の長谷川さまが、なぜに茶葉の風体のことまで?」

「いや。小川のご先祖は法栄(ほうえい)どのと申されるのだが、明国から茶葉を仕入れていたかもしれないので。なにしろ、江戸が開かれる100年も前のことで、駿河国や伏見あたりでは、茶樹はそれほどなかったろうとおもいましてな」

「いまは、交易は長崎にかぎられており、唐物屋さんが大きな利を得ておられます」

「もう一つ。出た利はどのように?}

「ここだけの話にかぎらせていただきます。諸掛かりを差し引いた売り上げのほとんどは、仕入れにわします。他店(よそ)よりもいい品をまわしてもらうためには、産地へ手付けのように前払いします」

「それでも、手元に残った利は?」

「寺へ貸して高利にまわしてもらいます」

「そんな寺があるのですな」

「寺がやるとはかぎりません。座頭金(ざとうがね)にまわるのでしょう」

「すると、盗賊が〔万屋〕さんを襲っても、現金はほとんどないということかな?」

「そのことなら、引き当て金として、つねに200両ほど、用意しております。盗人さんは手ぶらでは帰ってはくれますまい。手みやげをわたさないと、自棄(やけ)をおこして殺傷されてもつまりません」

(このことをお竜(りょう 31歳)が聞いたら、智者の慮(りょ かんがえ)は、必ず利害(利得と損害)を交える---というだろうなあ)

| 固定リンク

つい先だって(5月16日)の[銕三郎の初見仲間の数](

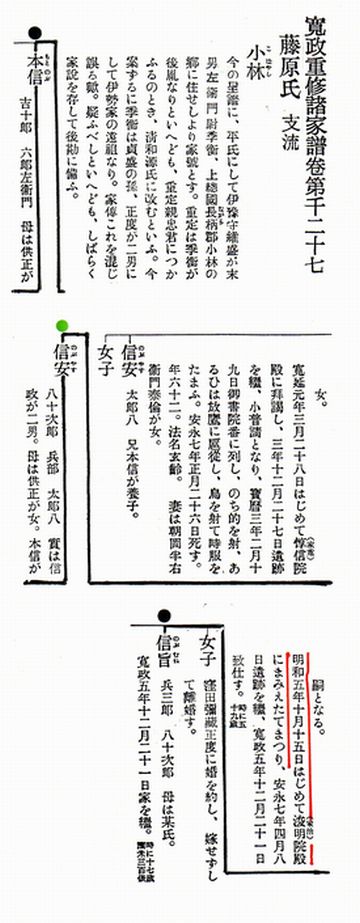

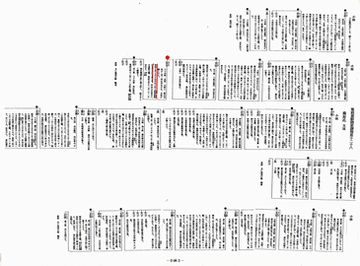

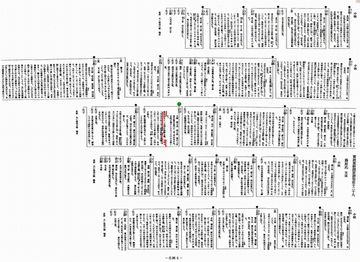

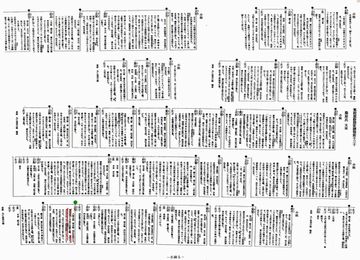

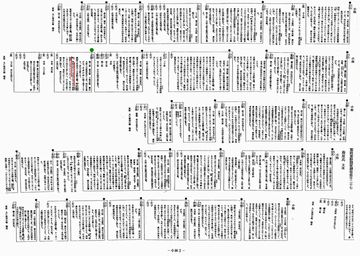

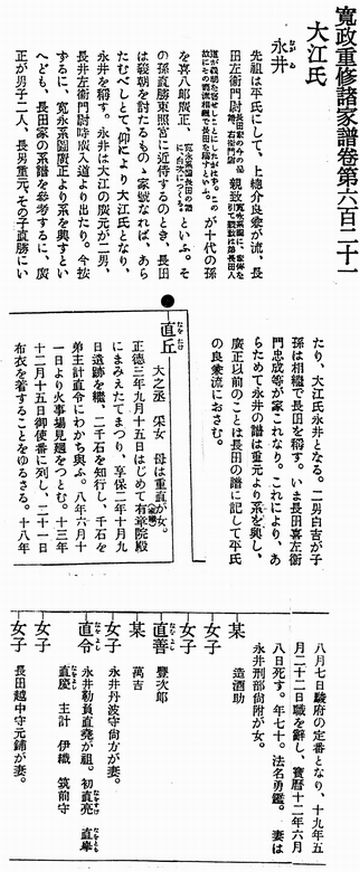

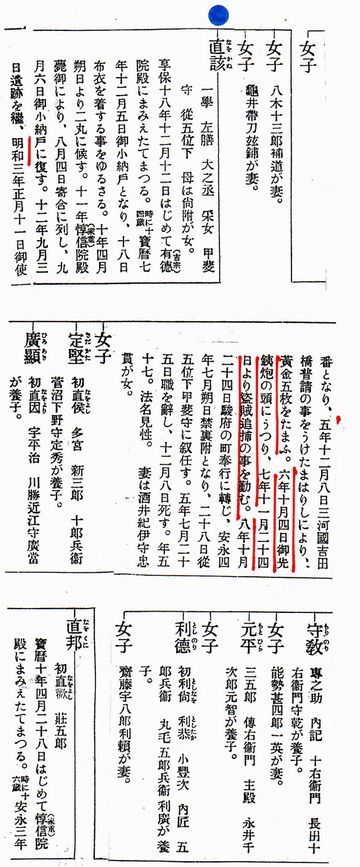

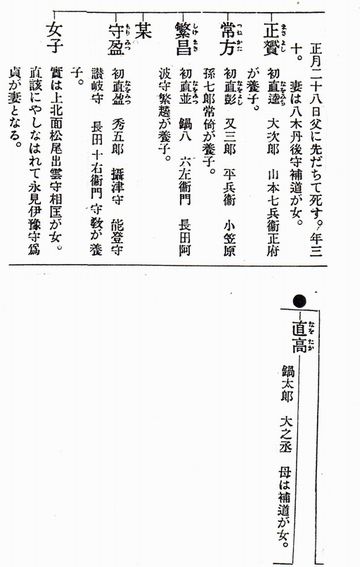

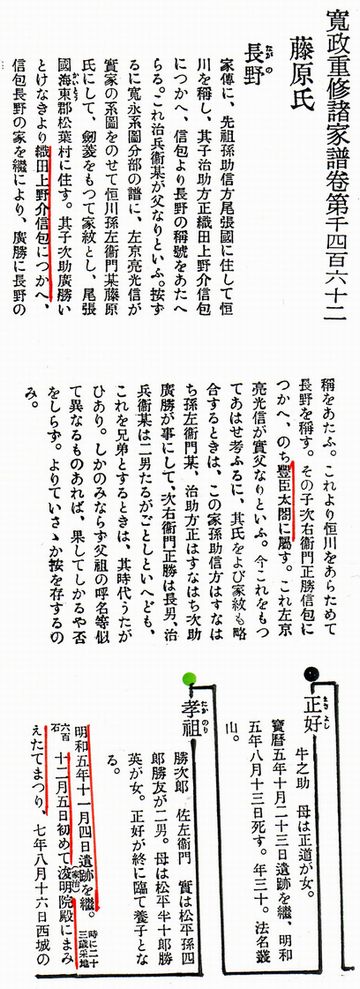

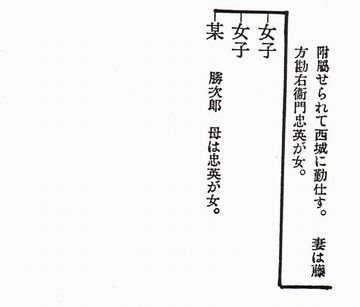

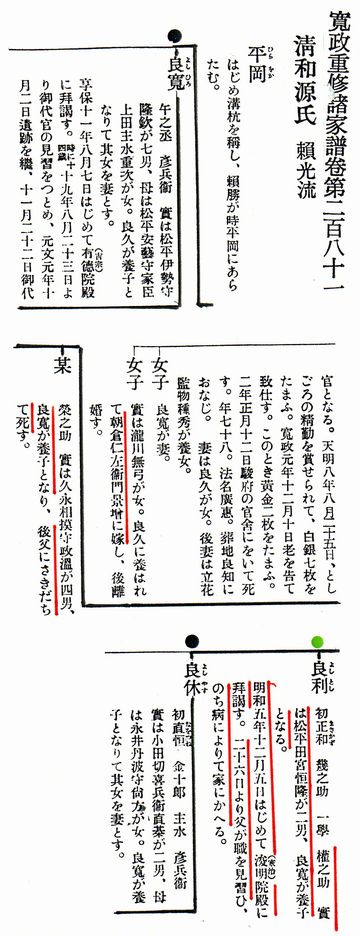

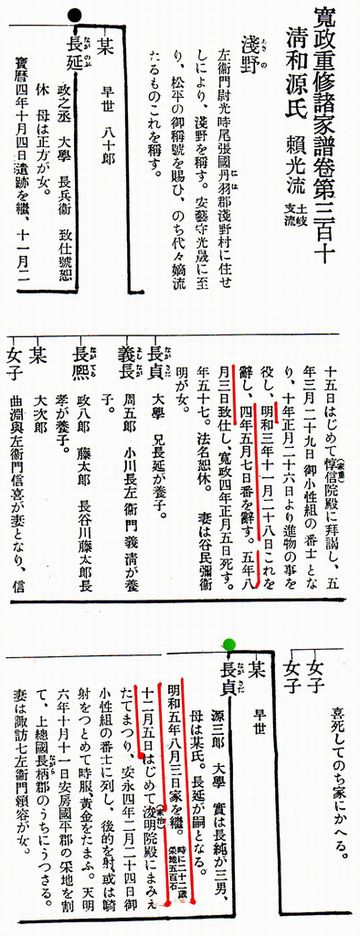

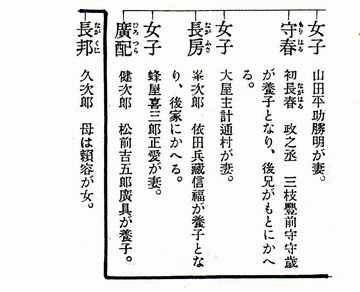

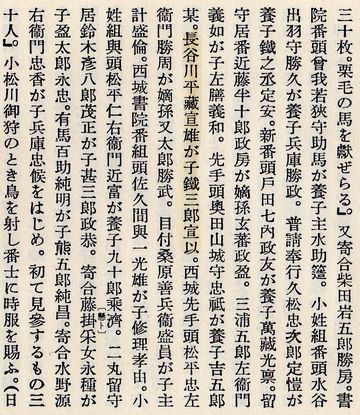

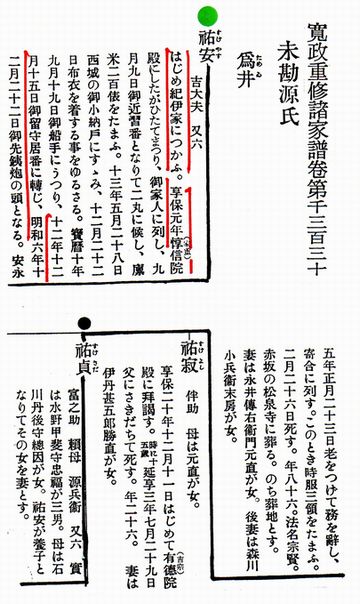

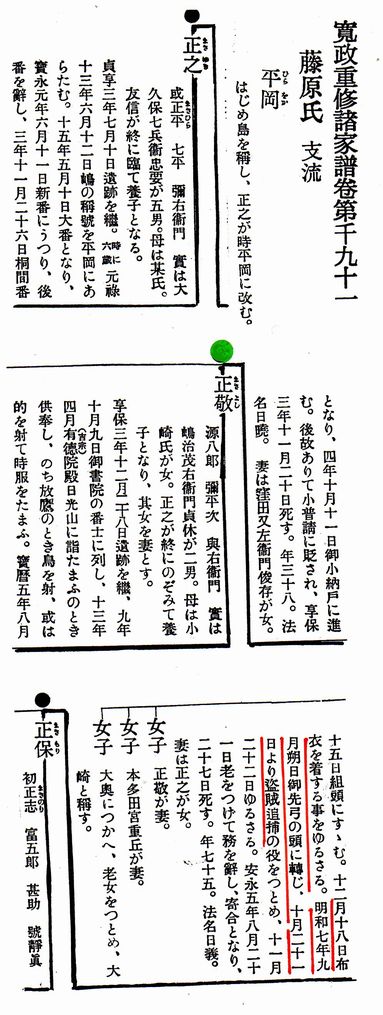

つい先だって(5月16日)の[銕三郎の初見仲間の数]( それで、氏名が記されなかった14人を『徳川重修l諸家譜』の活字本22冊をぱらばらくって、以前に見つけていた顛末と、G.W.にさらに補った経緯は、[銕三郎の初見仲間の数]の上記(1)に報告している。

それで、氏名が記されなかった14人を『徳川重修l諸家譜』の活字本22冊をぱらばらくって、以前に見つけていた顛末と、G.W.にさらに補った経緯は、[銕三郎の初見仲間の数]の上記(1)に報告している。

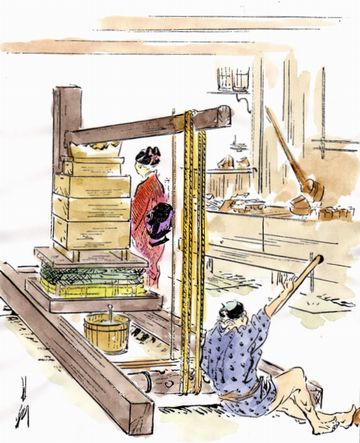

案内(おとない)を乞うと、待ちわびていたように、お竜(りょう 32歳)が戸口にあらわれ、手をとらんばかりに部屋へみちびいた。(歌麿 お竜のイメージ)

案内(おとない)を乞うと、待ちわびていたように、お竜(りょう 32歳)が戸口にあらわれ、手をとらんばかりに部屋へみちびいた。(歌麿 お竜のイメージ) 船着きの茶店で、火盗改メ・永井組の同心・有田祐介(ゆうすけ 31歳)と茶をすすりながら出船を待っていた銕三郎(てつさぶろう 26歳)は、前を横切って桟橋へおりていった揚げ帽子のおんなの横顔に、おもわず茶碗を床机(しょうぎ)に落としそうになった。

船着きの茶店で、火盗改メ・永井組の同心・有田祐介(ゆうすけ 31歳)と茶をすすりながら出船を待っていた銕三郎(てつさぶろう 26歳)は、前を横切って桟橋へおりていった揚げ帽子のおんなの横顔に、おもわず茶碗を床机(しょうぎ)に落としそうになった。

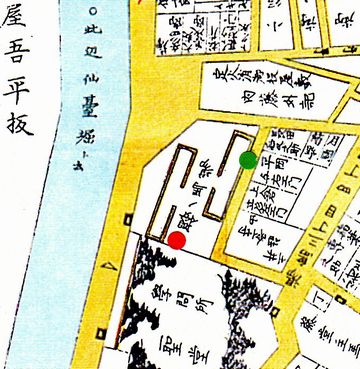

手持ちの『牛込区史』(1930.3.31 復刻・臨川書店 1985.10.30)には、牛小屋跡として、「市ヶ谷より四谷への通の付いた後七軒町と唱へられし処」とあった。

手持ちの『牛込区史』(1930.3.31 復刻・臨川書店 1985.10.30)には、牛小屋跡として、「市ヶ谷より四谷への通の付いた後七軒町と唱へられし処」とあった。

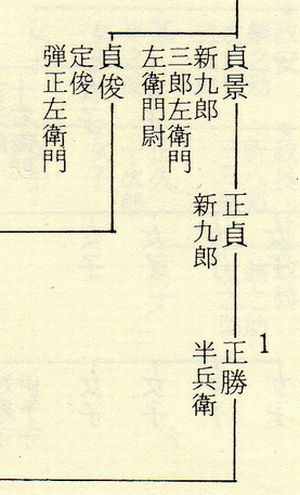

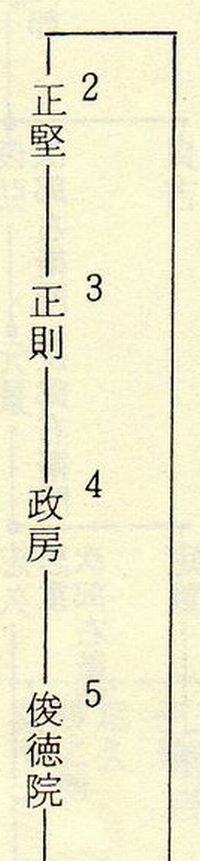

2..3代目新九郎政則について

2..3代目新九郎政則について じつは、安池さんのリポートは、4月初めにいただいていた。

じつは、安池さんのリポートは、4月初めにいただいていた。

宮城谷昌光さんの『古城の風景 Ⅰ』のなかで、長篠菅沼氏に関連して「山家三方衆」の解説がありましたので読んでみました。

宮城谷昌光さんの『古城の風景 Ⅰ』のなかで、長篠菅沼氏に関連して「山家三方衆」の解説がありましたので読んでみました。

「お恥かしいかぎり。長谷川組頭どのゆずりの、武鑑の知識でございます。ご普請奉行どののお腰の印籠(いんろう)の大割牡丹(おおわりぼたん)の蔭紋で推察をつけただけのことで---}

「お恥かしいかぎり。長谷川組頭どのゆずりの、武鑑の知識でございます。ご普請奉行どののお腰の印籠(いんろう)の大割牡丹(おおわりぼたん)の蔭紋で推察をつけただけのことで---}

「おまさは、いま、お竜(りょう)どのは、美しい女性(にょしょう)かと訊いたな

「おまさは、いま、お竜(りょう)どのは、美しい女性(にょしょう)かと訊いたな

最近のコメント