〔川端道喜〕.

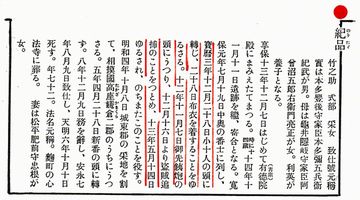

ちゅうすけは、24年前(1085)の初秋、〔川端道喜〕を、某誌の連載シリーズ[日本の老舗]のために、取材した。

以下、ちょっと長文だが、お豊(とよ 24歳)の説明よりも、この店の歴史と奥行が分かっていただけるとおもうので、ほとんど全文を転載してみよう。

取材に応じてくださったのは、15代のご当主。

[ちゅうすけのひとり言](36)として記録。

・「道喜門」のいわれ

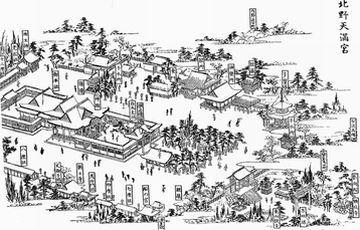

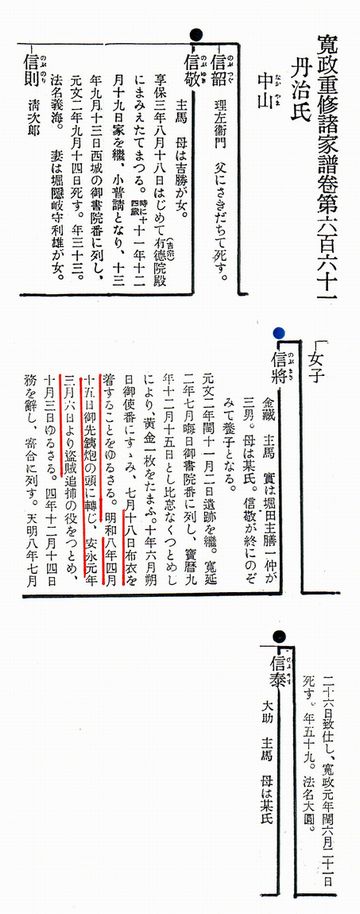

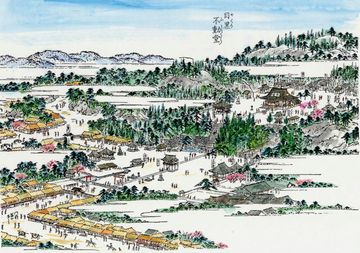

秋里籬島(りとう)による『都名所図会』は、こうした案内記の鼻祖ともいえる『京童』(1658)に百数十年おくれて、安永9年(1780)年にでました。

『京童』がうたいあげるような叙述文なのに対し、籬島の文体は平明で簡潔、必要なことだけをのべてあとは見学者の想像力にまかせるといった、教育的なところがあります。

また『都名所図会』は、竹原春朝斎(しゅんちょうさい)の挿し絵も広角レンズをぐんとひき、ななめ上から俯瞰したような視点を多くとりいれて、建物や川などの全体の位置をわからせるような工夫をこらしています。

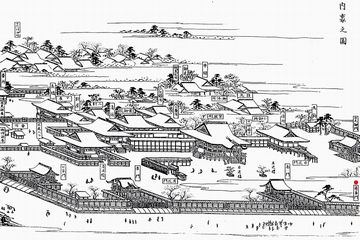

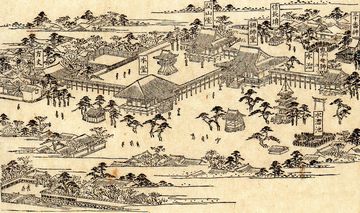

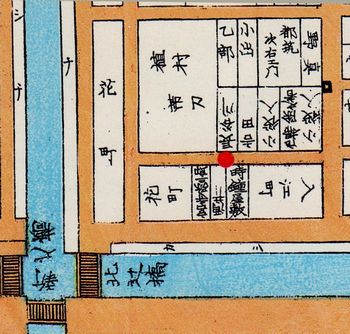

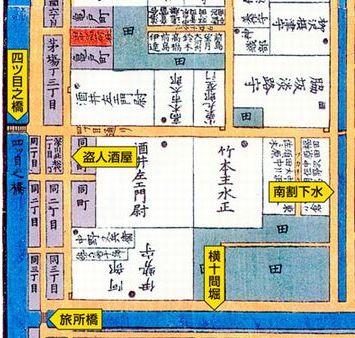

で、冒頭の挿し絵が「内裏之図」です。

(内裏之図 『都名所図会』の巻頭)

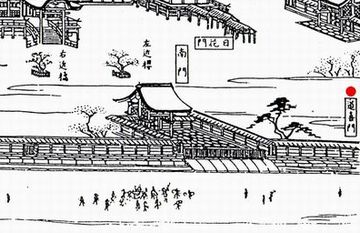

(上掲絵図の右端の拡大道喜門と南門)

解説文はありません。

いっぱんの人たちには拝観はゆるされない名所ゆえ、案内するだけムダと考えたのかもしれません。

挿し絵の右手前には「南門」が描かれています。

さらにその右、ほとんど枠からはみでそうなところに、ぼくが手もちしている活字版 『都名所図会』(1920刊)には、「道喜門」という字がはっきりとみとめられます(図版でも読めるといいのですが)。

「道喜門」について、西田直二郎博士は、

正親町天皇(1557~86)の御宇、内裏のいよいよあれまさるを拝し、(川端)道喜は志をおこし、おのが修理のことに勤め、天正5年(1577)年の御修造にあたりては、竹木を運ぶ工人等の出入りのため、衛門の東に穴をつくりまゐらせたことがある。(初代:川端道喜)

正親町天皇(1557~86)の御宇、内裏のいよいよあれまさるを拝し、(川端)道喜は志をおこし、おのが修理のことに勤め、天正5年(1577)年の御修造にあたりては、竹木を運ぶ工人等の出入りのため、衛門の東に穴をつくりまゐらせたことがある。(初代:川端道喜)

これによって、この穴門を道喜門と名付けさせられて、今に御所の内に遺させられてゐるといふ。

(『立入宗継文書・川端道喜文書』国民精神文化研究所。昭和12年刊)

川端家は羅生門の鬼退治で名をあげた渡辺綱の後裔で、もともと渡辺姓を名のって京都の南郊の紀伊郡鳥羽に住み、鳥羽院の北面……つまり、院の御所を警護する武士だったといいます。

渡辺進の代(16世紀初葉)に同村の中村五郎左衛門を女婿にむかえましたが、この五郎左衛門がのちに入道して道喜といいました。

店名はすなわち、これに由来しています。

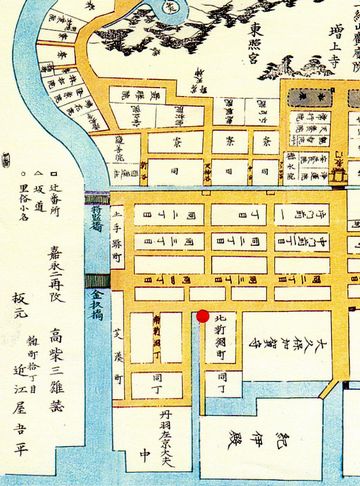

初代道喜こと五郎左衛門が入り婿するとまもなく、岳父の渡辺進は住まいを京師禁裏の西側の新開地である、新在家にうつしました。

林星辰三郎先生の『町衆』(中公新書)は、応仁の乱(1467~77)後、京都にも復興の気運がおこり、もっとも戦禍のひどかった上京へも、地方へ逃避していた没落公家たちが帰つてきて住まいをはじめたが、その地の一つが「六丁町」と

天文(1532)のころ、上京に住んだ山科言継が記したように、「六町衆」には餅屋もあれば米屋もあり、大工もあれば蒔絵師もいるというありさまで、当時内蔵頭であった言継は「此辺之衆」と一つの地域的集団生活のなかに包含されていた。

その京餅座が、すなわち、こんにちも「ちまき」で知られた川端道喜の店である。

・川端姓の由来

由緒のある渡辺姓が川端姓にかわったのは、店が「禁垣の外を流れる御溝(かわ)の傍にあった」ので、川端をもって家の名にしたためと、前出の西田博士が書いています。

もっとも、道喜15代目にあたる当主によると、川端姓を名のったのは四代目あたりからだろうということです。

また9代目道喜が、江戸時代中期の儒学者の皆川淇園(きえん 1734~1807)、おなじく国学者の伴蒿渓(そばん こうけい 1733~1806)の手と御所の絵師の原在正の絵筆をかりて当家の家史をまとめた『川端道喜家の鏡』は、初代の五郎左衛門人道道喜が鳥羽村から新在家にうつった年月はつまびらかではないが、

そのころ新在家は今のよのごとき人家もすくなく、御門などもあらざりき。このほとりに御溝ありて、道喜が家このながれにそいてありければ、世に川ばたの道喜といいしが、いつしかといひなりて氏とはなせる也。

むかしよりそのすむ所の名のやがて氏となれる事すくなからず。

この川端も猶そのたぐいながら、これは地名というにもあらず、この川のはたなりけるよりいひなりたるにて、ことにはまれとすべきこと也。

と、たんに所在をしめず川端姓が特別に名誉あるものだと強調しています。

のこっている初代道喜の肖像画は、晩年のものでしょう。

卒する5年前の天正15年(1587)年には、豊臣秀吉によって千利休の茶筵に親子で召され、自家製の粽(ちまき)が茶うけになるきっかけもえていますから、その表情には満ちたりたものがただよってます。

千利休が秀吉の激怒にあい、白刃したのはこの4年あとで、それを追うように、道喜も翌年夏に没しています。

川端道喜の秀吉との縁は、たぶん、織田信長が京都にはいって御所の修理に手をつけたときからのものでしょう。

このときに道喜が、「道喜門」をあけたことは、すでにご紹介しました。

はなしは突然、幕末までとびますが、有吉佐和子さんの『和宮様御留』(講談社文庫)は、将軍家茂のもとに東下した皇女和宮が替え玉だったという設定で書かれています。

替え玉になったのは下使いのフキという少女で、召されて和宮と生活をともにする。そのはじめのころに、フキがこの御殿に来て間もなく、道喜からの献上があった。

今日は祇園会だからと藤が宮に御説明していた。粽は宮のお膳に盛上げられていたから、フキも頂だいすることができた。

笹の香りが高く、餅の甘さが喉もとをするりと流れて、涙がでるのほどおいしかったが、御殿ではそれきり祇園さんが話題にのぽったことがない。

有吉さんはこの作品の「あとがき」に、ある豪農の婦人が訪ねてきて、身代りになったのがその人の大伯母だったという告白を聞いて、この小説を思いたったと書いています。

執筆にあたってはそうとうにつっこんだ取材もしたようで、15代道喜夫人からも御所との関係をいろいろと教わったといいます。

いや、聞き書きだけではなく、評判の高い道喜の葛粽もじっさいに食べてみたことでしょう。

そうでないと、「笹の香りが高く、餅の甘さが喉もとをするりと流れて、涙がでるほどおいしかった」などという実感的な描写が、想像だけでできるはずがありません。

もっとも、環境が悪化してきている現在、「笹の香り」を高くたもつためにはそれなりの苦労があるとは、15代道喜当主の弁。

戦前までは鞍馬でまかなえたが、いまではもっと奥の別所や花背まで仕入の手をのばしていると。

「夏の土用のあとの秋口にとったものを、北山の冷気で干すと長もちします。しかしさすがに、祇園祭のころあたりになると、葉の色がおちてきます」

クルマ公害のなかった和宮の時代には、祇園会のころでも緑色もちゃんとしていたの亡しょうね。

15代目はこうもいいました。

「信州産の笹の葉には産毛がはえていて、ダメなんですよ。大陸のものだと番茶の匂いがしますしね。柔らかい北山のものしかつかえないので、この点からも一日の生産数にかぎりがあるのです」

この笹の葉で包む葛も、奈良県でできる寒にさらした吉野葛だけをつかっています。

「葛を炊きあげて、葉でまいてから、もう一度、時間をかけて炊いて糖分をおとすのです。

そのためにロスも多くなります。

しかし、見えないところに、さりげなく、こんな手間ヒマをかけらからこそ、京菓子といえるのではないでしょうか。

一方、いかにも手間をかけましたとみえみえなのは、プロの仕事とはいえません」

・餅屋か、粽屋か

『和宮様御留』にはほかにも、こんな箇所があります。

藤が納戸へ入ってきて、

「道喜が献上したおあつあつえ。おあがり」

と言って、杉板の上に餅をのせて、またあたふたと出て行った。

それは掲きたての餅を薄く丸く引き伸ばしたもので、菱形の紅色の餅と同じ数だけ重ねてのせてあった。

白味噌の飴と甘く煮た牛蒡(ごぼう)が横に置いてある。

(中略)

掲きたてだからおあつあつというのだろうか、

柔らかくて、びっくりするほど美味しかった。

牛蒡の香りと白味噌の舌ざわりが、歯の内で柔らかい餅と混ざりあい、この世にこんな取りあわせがあるのかと思うほどの美味であった。

藤の妹が、次の分を手さばき鮮やかに作ってフキに渡し、

「流石に道喜や、おいしおすな」

と呟きながら、自分も次々と食べた。

道喜というのは川端にある粽屋のことであろうか、とフキは思った。

「これ、なんどす」

フキは叱られてもいいと覚悟して訊いた。

「お正月なら花びら餅と言うところやかな」

と、藤の妹は平然とこたえ、また次の分を作りにかかった。

川端道喜のことを、この作品は、「粽屋」と書いています。

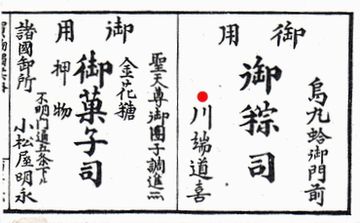

15代目の名剌にも、

と印刷されています。

大仏次郎さんの『天皇の世紀』(朝日文庫)は、天皇の「おあさの餅」にふれて、一条摂政家の侍で下橋歌長の言をひき、

「御上においても、恐多くも殊の外御難渋を遊ばされまして、召しあがる物がございませぬ。

所が河端道喜というこれは俗に申す餅屋でございますが、桓武天皇様が大和国から山城国長岡へ御遷都の時から御供してきたと申すのが、河端の家の申伝えでございます。

格別の御由緒が 「御粽 ございますから『おあさの餅』というものをこしらえまして献上いたします。

その餅は先ず普通の団子ぐらいの大きさで、そとに飴を沢山かぶせてあります。`

それも砂糖のない時分でございますに依って塩餡でございます。

それも、おさまりのいい三つ五つとか七つとかといった奇数にすればよかりそうなものなのに、きつちり偶数の六つ献上したというのです。

15代目の解説によると、この六つという数は、容れものだった硯のふたにきちんとならべるとちょうど六つになるのだそうです。

この硯のふたにいれて献上したことから、その後、物をすすめる台を「硯蓋」と呼ぶようになったのだとも。

ついでにいうと、「おあさの餅」を献上にあがるときに道喜の着ていたものが、褐染(からぞめ)の素抱だったので、宮中では餅のことを「かちん」というようになったのだとも。

正親町天皇のみ代から、皇居が東京にうつった明治のはじめまで、一日も欠かすことなく、毎朝、歴代の川端道喜が、塩味の「おあさの餅」を天皇に供進したのです。

もっとも、塩味の餅なんて、よほど空腹時ならともかく、それほどおいしいものではなかったので、そのうちにそれは形式だけになり、「御覧遊ばすだけ」で、お下げになったとも書かれています。

ところで、『天皇の世紀』で道喜は餅屋となっています。

京都には古くから餅座という同業組合的な存在がありましたから、餅屋でもいいのかもしれません。

京都には古くから餅座という同業組合的な存在がありましたから、餅屋でもいいのかもしれません。

(15代川端道喜・当主 似顔絵:針すなお さん)

ちなみに、天保4年(1833)年に刊行された『商人買物独案内』では、川端道喜は「く」---「菓子 くわし」の部の筆頭に掲載されています。

【参照】2009年7月30日[〔千歳(せんざい)〕のお豊] (11)

15代目は、学校をでてから長いあいだジャーナリストとして仕事をつづけてきた人です。

自家の記録『川端道喜家の鏡』の記述に対しても、学問的な疑問は疑問として指摘して、説明によどみがありません。老舗のご当主としては珍しく、ヨーロッパの老舗的な思考をなさる方だと思いました。(転載 了)

「お顔の色がさえませんが---」

「お顔の色がさえませんが---」

寒気がきびしいので、遠出はできない。

寒気がきびしいので、遠出はできない。

のこされた銕三郎は、東をむいて手をあわせ、

のこされた銕三郎は、東をむいて手をあわせ、

中庭に面した部屋で披(ひら)くと、父・宣雄(のぶお 54歳)の書簡の表紙から、久栄(ひさえ 20歳)の結び文がころげおちた。

中庭に面した部屋で披(ひら)くと、父・宣雄(のぶお 54歳)の書簡の表紙から、久栄(ひさえ 20歳)の結び文がころげおちた。

艶がなさすぎると、お豊が咽(むせ)た。

艶がなさすぎると、お豊が咽(むせ)た。

その探索の行きがかりで、〔中畑(なかばたけ)〕のお竜(りょう 29歳=当時)と躰をあわせてしまった。(歌麿 お竜のイージ)

その探索の行きがかりで、〔中畑(なかばたけ)〕のお竜(りょう 29歳=当時)と躰をあわせてしまった。(歌麿 お竜のイージ)

最近のコメント